Шишкин Иван | Читать биографии известных личностей РФ для школьников и студентов

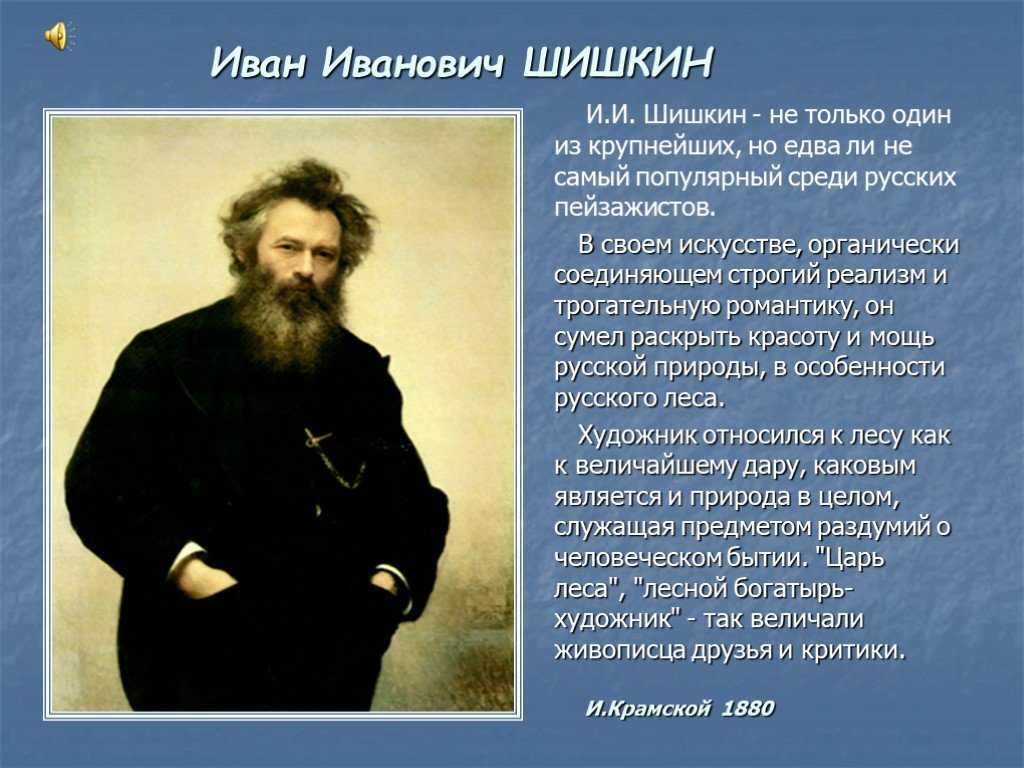

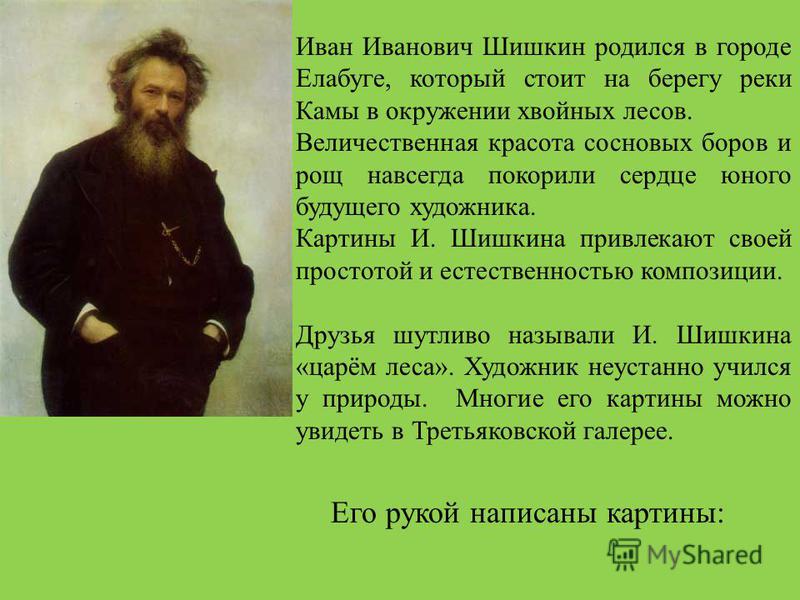

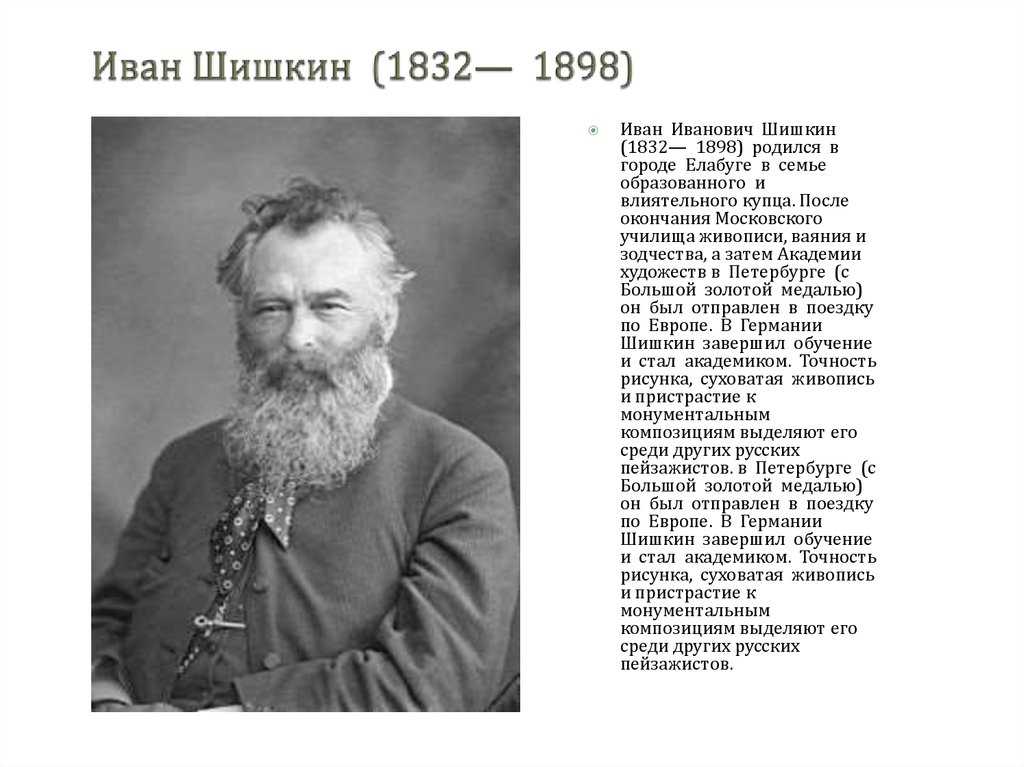

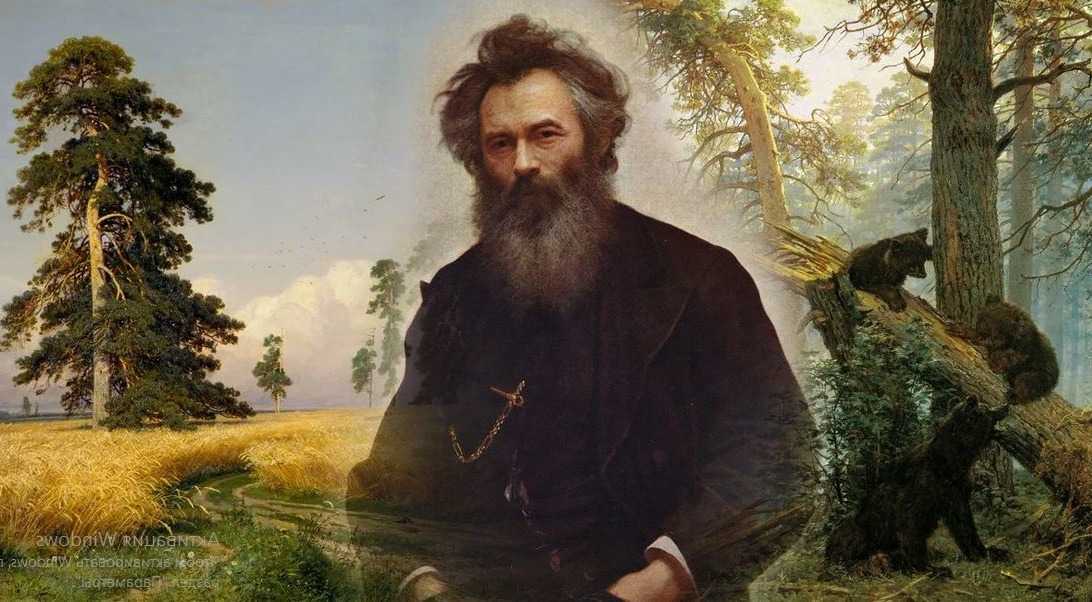

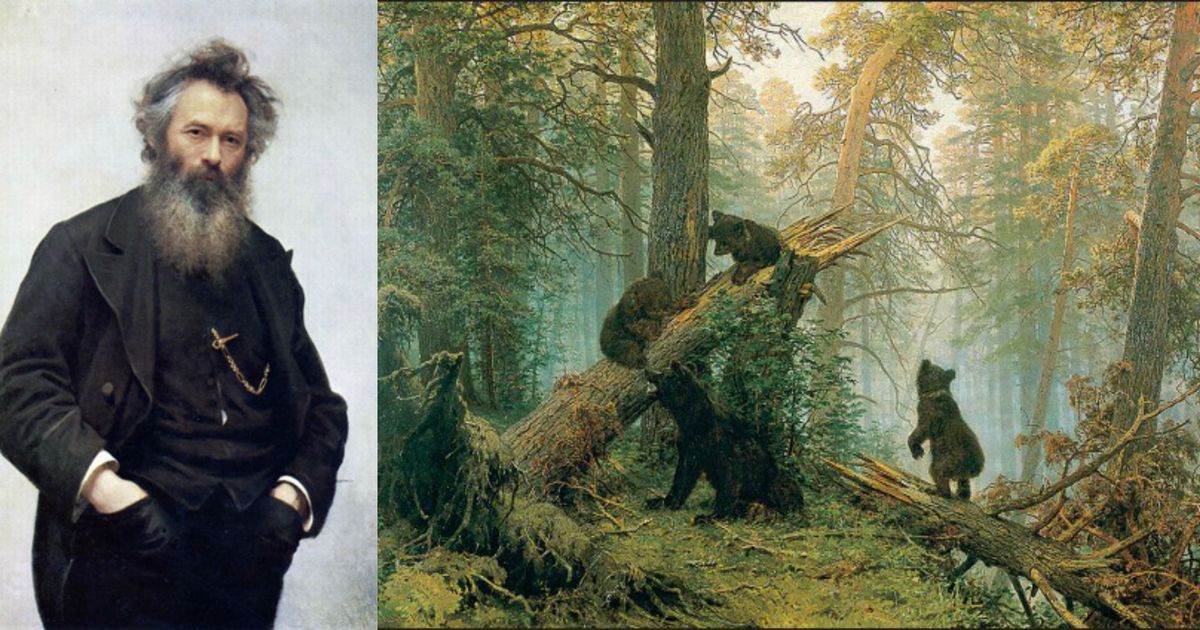

Иван Иванович Шишкин (1832–1898) – знаменитый русский живописец, мастер пейзажного жанра и гравюры, академик, педагог, профессор Императорской академии художеств. Автор картины «Утро в сосновом лесу» – одного из самых известных русских пейзажей.

Детство и юность Ивана Шишкина

Иван Шишкин родился в купеческой семье 13 (25) января 1832 года, но в некоторых документах фигурируют 1831 или 1835 гг. Его родина – Елабуга, на тот момент маленький уездный городок Вятской губернии. Отец художника Иван Васильевич Шишкин занимался торговлей хлебом. Не получив школьного образования, он самостоятельно выучился не только грамоте, но и хорошо разбирался в тонкостях законодательства, и даже занимал должность городского головы. Известный в масштабе Елабуги общественный деятель, Шишкин-старший собирал исторические документы, добивался проведения в уезде археологических раскопок и сохранения архитектурных памятников, построил в городе деревянный водопровод и даже составил историю города. Мать художника, Дарья Романовна, урождённая Киркина, происходила из мещанской семьи.

Мать художника, Дарья Романовна, урождённая Киркина, происходила из мещанской семьи.

Детство Ивана Шишкина прошло в отцовском доме. В 1844 году в возрасте 12 лет будущий живописец покинул родной город и поступил в гимназию в Казани. На обучении настаивал отец, желавший дать сыну то систематическое образование, которого не получил сам. Однако Иван не стремился к карьере чиновника, а потому спустя четыре года бросил учёбу. Уже в юности Шишкин понял, что его призвание – искусство, а не наука. Ещё четыре года он прожил в родной Елабуге, а затем отправился покорять Москву.

Биография и творчество Ивана Шишкина

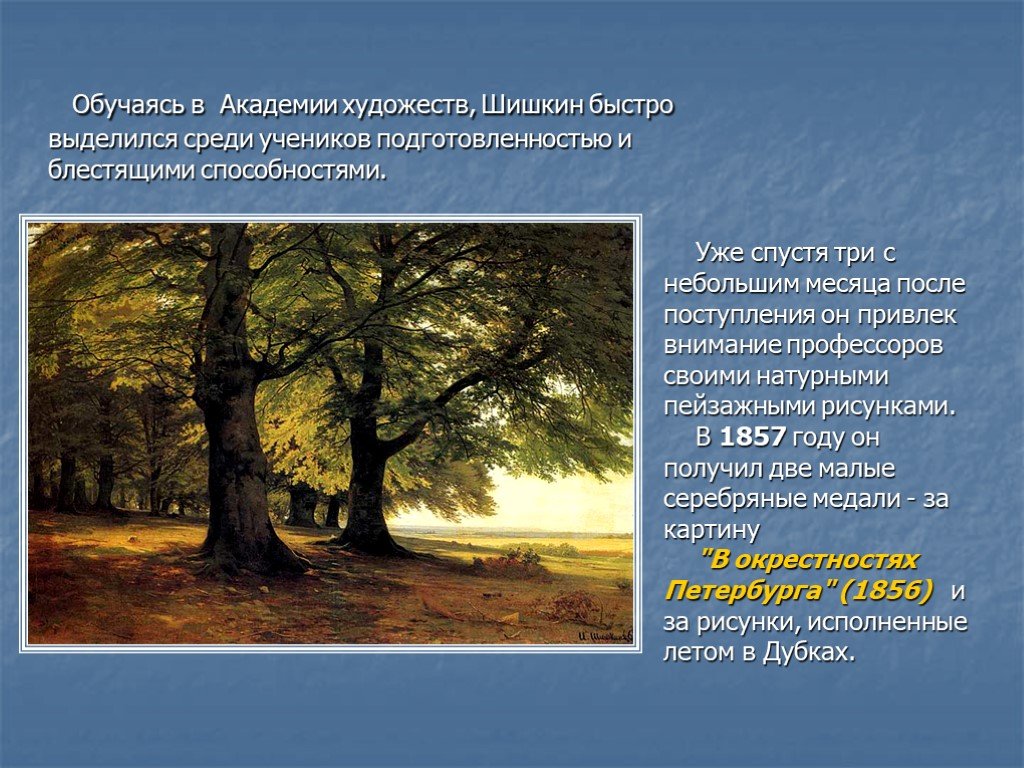

В 1852 году 20-летний Иван Шишкин поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества – одно из лучших в стране профильных учебных заведений. В 1856 году он с успехом окончил училище и перебрался в Санкт-Петербург, где с 1857 года продолжил развивать талант уже в Императорской академии художеств, в мастерской пейзажиста и портретиста профессора С.М. Воробьёва.

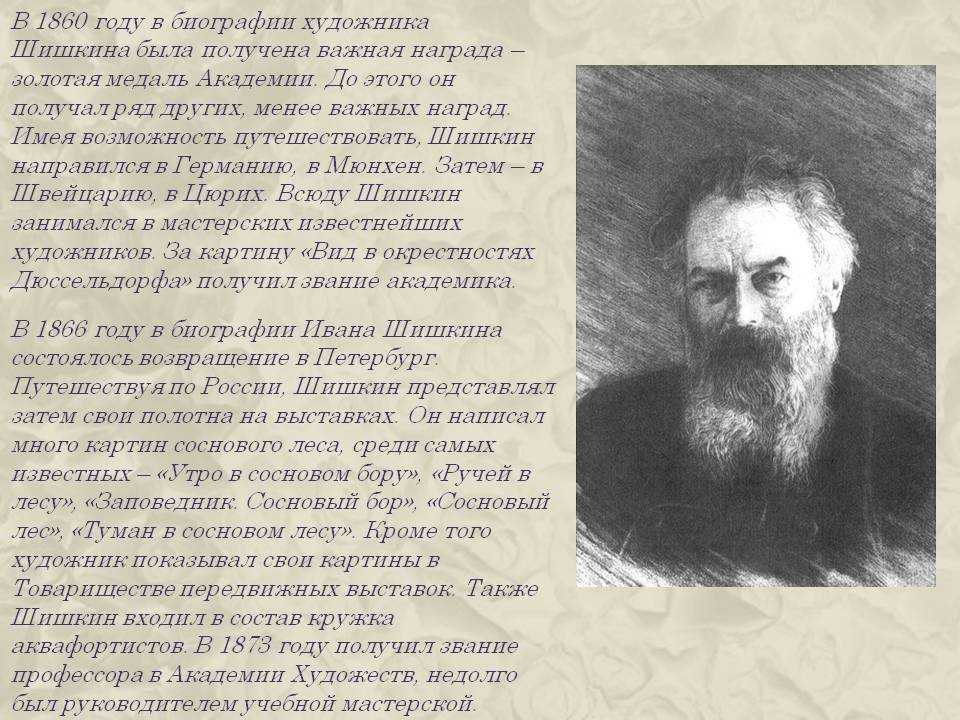

В годы учёбы Шишкин много рисовал с натуры в окрестностях столицы, а также ездил на остров Валаам, откуда привёз целый цикл пейзажных работ. Каждый год ученические картины Шишкина удостаивались наград академии. В 1857 году он получил две малых серебряных медали за картину «Вид в окрестностях Петербурга» и рисунки Финского залива, в 1858 году – большую серебряную медаль за этюд «Сосна на Валааме», в 1859 году – малую золотую медаль за «Ущелье на Валааме», а ещё год спустя – большую золотую медаль за два произведения, написанных на том же острове и представленных под одним названием «Вид на острове Валааме. Местность Кукко».

Тогда же, в годы учёбы в академии, Шишкин увлёкся гравюрой. В 1860 году он вместе со своими друзьями художниками А.В. Гине и П.П. Джогиным получил от академии денежное пособие на занятия литографией.

После выпуска Шишкин заслужил право и дальше развивать своё мастерство. В то время лучшие выпускники академии могли претендовать на пенсион – особый грант, который выплачивали художникам в течение 6 лет после окончания учебного заведения. На эти деньги пенсионеры академии обыкновенно отправлялись в Европу, где знакомились с коллекциями живописи, посещали музеи и выставки, устанавливали связи с западными мастерами. Воспользовался такой возможностью и Иван Шишкин.

На эти деньги пенсионеры академии обыкновенно отправлялись в Европу, где знакомились с коллекциями живописи, посещали музеи и выставки, устанавливали связи с западными мастерами. Воспользовался такой возможностью и Иван Шишкин.

В 1861 году он приехал в Мюнхен, где учился у художников братьев Бенно и Франца Адамов. В мастерских Мюнхена Шишкин провёл два года, после чего продолжал изучение анималистической живописи в Цюрихе и Женеве. В Швейцарии Шишкин также осваивал новые для себя техники гравирования. В 1864 году он вновь переехал – на сей раз в Дюссельдорф, где в течение ещё двух лет работал в мастерских местной художественной школы.

Школа, созданная на основе Дюссельдорфской академии художеств, существовала более ста лет и объединяла огромное количество европейских мастеров – как преподавателей живописи, так и учеников. Дюссельдорфская школа вырастила многих художников, работавших в самых разных направлениях, от бытового до эпико-героического, однако больше всего славилась пейзажистами. Последователи школы обращали внимание на тонкую проработку деталей, часто включали в свои пейзажи фигуры людей. К этому направлению Шишкин и примкнул.

Последователи школы обращали внимание на тонкую проработку деталей, часто включали в свои пейзажи фигуры людей. К этому направлению Шишкин и примкнул.

В Дюссельдорфе художник много писал с натуры, принимал заказы и от коллекционеров. Так, за произведение «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», созданное по просьбе мецената Н.Д. Быкова, Императорская академия художеств присудила Шишкину звание академика. В то же время, он не оставлял эксперименты с другими техниками: выполнил много рисунков пером, продолжал гравировать.

В 1866 году Шишкин вернулся в Россию и сразу же окунулся в художественную жизнь обеих российских столиц: живя и работая в Петербурге, нередко выставлялся в Москве. На родине его ждала заслуженная слава. В 1868 году он удостоился ордена Святого Станислава 3-й степени из рук великой княгини Марии Николаевны – сестры императора Александра II и президента Императорской академии художеств.

Со второй половины 1860-х гг. Шишкин много путешествовал по России, в том числе нередко гостил в родной Елабуге. Он участвовал в различных выставках как на родине, так и за рубежом – так, в 1867 году работы художника экспонировались на Всемирной выставке в Париже. Шишкин часто представлял картины и на выставках Товарищества передвижников.

Он участвовал в различных выставках как на родине, так и за рубежом – так, в 1867 году работы художника экспонировались на Всемирной выставке в Париже. Шишкин часто представлял картины и на выставках Товарищества передвижников.

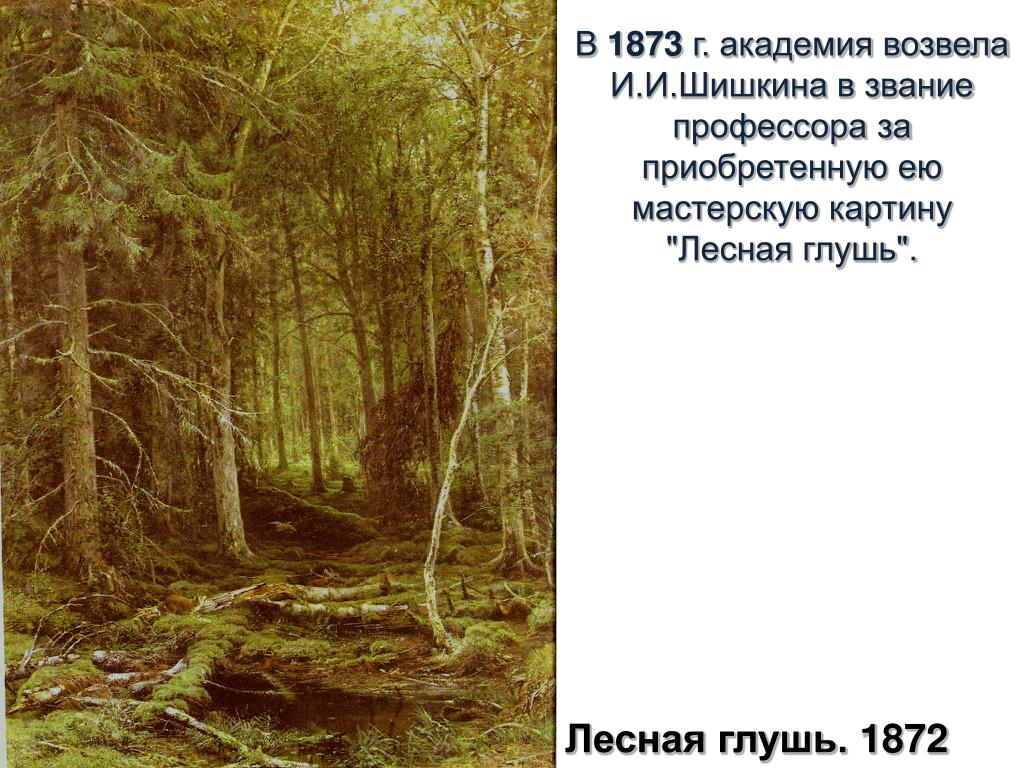

С возникновением в 1871 году «Общества русских аквафортистов» – то есть, художников-гравёров, работавших в технике офорта – Шишкин вступил в его ряды и до конца своих дней не прекращал опыты в гравировальном деле. В 1873 году Шишкин стал профессором Академии художеств, в 1892 году некоторое время руководил пейзажной мастерской, а с 1894 года преподавал в Высшем художественном училище при Академии.

До конца дней Шишкин развивал свою творческую манеру, экспериментировал с техниками и цветом. Ученики запомнили его как внимательного и тактичного педагога, который, несмотря на эстетические разногласия с новым поколением художников, всегда интересовался модными тенденциями и настаивал на том, что настоящий мастер ни на минуту не должен останавливаться в развитии.

Семья и личная жизнь Ивана Шишкина

Личная жизнь Шишкина оказалась полна как счастливых, так и трагичных моментов. Первой его женой в 1868 году стала Евгения Александровна Васильева (1847–1874), сестра художника Ф.А. Васильева. В этом браке родилось трое детей – Владимир, Константин и Лидия. Шишкин нежно любил супругу и старался не расставаться надолго с ней и малышами, но вскоре семью буквально уничтожила череда несчастий. В 1873 году в двухлетнем возрасте умер старший сын Владимир, в 1874 году не стало жены художника, в 1875 году умер и второй сын. Шишкин был сломлен. Вторую половину 1870-х гг. мастер провёл в глубокой депрессии. Не в силах справиться с утратами, художник начал пить, рассорился со многими близкими людьми. Спасение нашлось в работе: Шишкин продолжал писать картины, участвовать в выставках, и постепенно вернулся к нормальной жизни.

В 1880 году Шишкин женился снова. Избранницей художника стала его бывшая ученица Ольга Антоновна Лагода (1850–1881), одна из первых женщин, принятых в Императорскую академию художеств. Летом 1881 года у супругов родилась дочь Ксения, а спустя полтора месяца после родов Ольга Антоновна умерла от перитонита. Девочку воспитывала сестра покойной Виктория Антоновна Лагода, которая взяла на себя заботу и о старшей дочери Шишкина, и о самом художнике.

Летом 1881 года у супругов родилась дочь Ксения, а спустя полтора месяца после родов Ольга Антоновна умерла от перитонита. Девочку воспитывала сестра покойной Виктория Антоновна Лагода, которая взяла на себя заботу и о старшей дочери Шишкина, и о самом художнике.

Смерть и похороны Ивана Шишкина

Иван Иванович Шишкин скончался в возрасте 66 лет 8 (20) марта 1898 года в своей мастерской в Санкт-Петербурге. Смерть наступила мгновенно от разрыва сердца. В этот момент мастер сидел за мольбертом и работал над новым произведением. Он умер так, как и жил – с кистью в руках. Художника похоронили на Смоленском православном кладбище. В 1950 году останки вместе с надгробным камнем были перенесены на Тихвинское кладбище, в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Значение творчества Ивана Шишкина

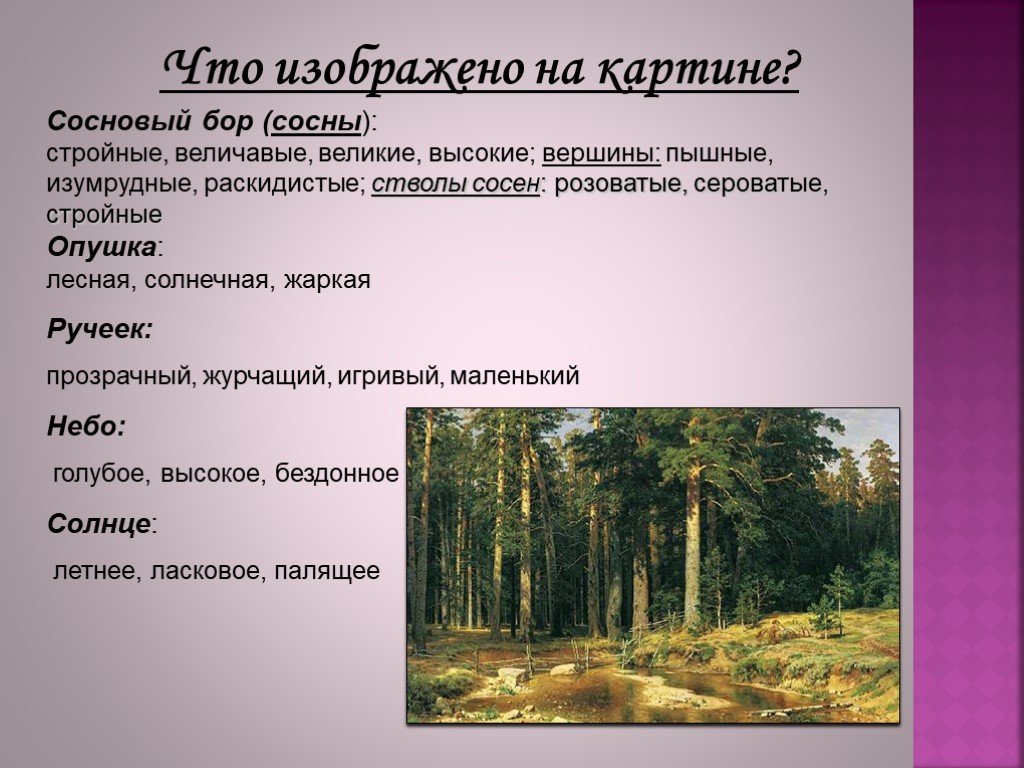

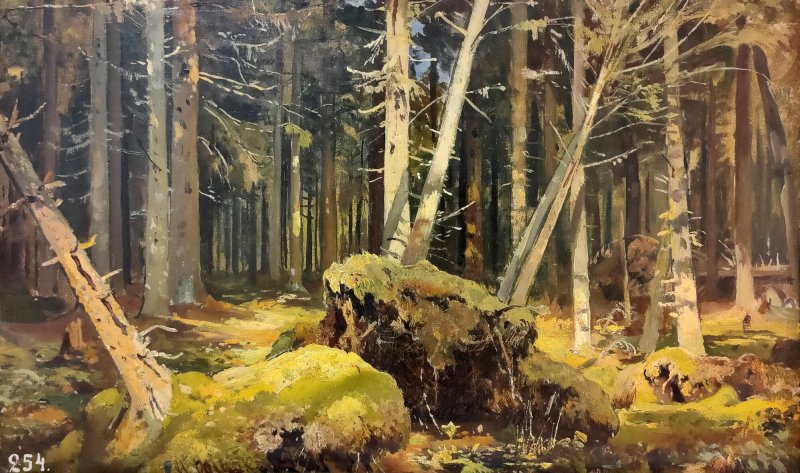

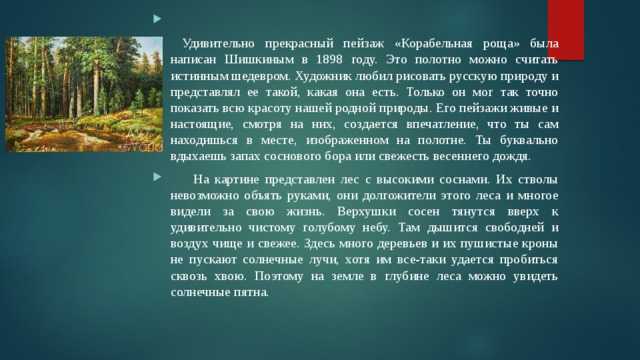

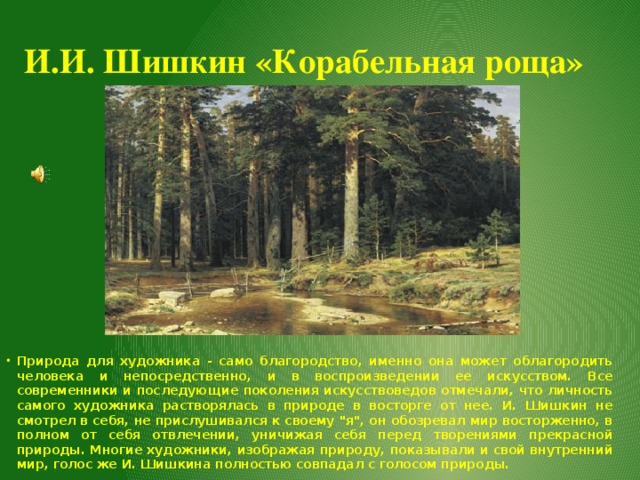

Шишкин умел мастерски воплотить на холсте красоту родной природы: за особенную любовь к лесным пейзажам его нередко называют «певцом русского леса». Произведения Шишкина отличались тонкостью передачи деталей и особенной реалистичностью. По свидетельству современников, при работе над картиной он, словно учёный-ботаник, изучал буквально каждую травинку, постоянно «сверялся» с натурой и стремился передать изменчивую красоту природы.

По свидетельству современников, при работе над картиной он, словно учёный-ботаник, изучал буквально каждую травинку, постоянно «сверялся» с натурой и стремился передать изменчивую красоту природы.

Стиль картин Шишкина, его художественный язык, будучи безупречно узнаваемым, не оставался неизменным на протяжении творческой жизни. Поздние пейзажи мастера отличаются более смелыми экспериментами с техникой мазка и колористикой, а также большей экспрессивностью, однако всё же остаются в рамках реалистического направления. Работы Шишкина вошли в историю мировой пейзажной живописи. Ещё при жизни художника за ними охотились коллекционеры и знатоки искусства, пейзажи мастера покупал даже император Александр III.

Помимо живописных полотен, Шишкин оставил не менее 100 офортов и около 70 литографий. Он создал нескольких альбомов гравюр, мастерски владея разными видами техник. Занимался гравюрой на меди с помощью «царской водки», экспериментировал с цинкографией. Заслуги художника в развитии тиражной графики были отмечены золотой медалью Первой Всероссийской выставки печатного дела.

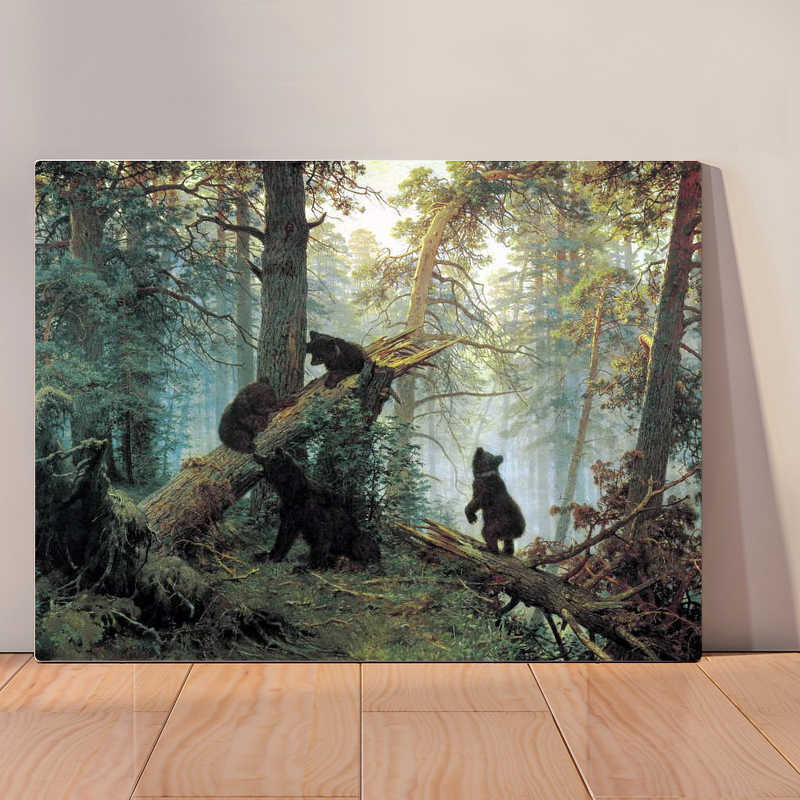

Говоря о значении творчества Шишкина, нельзя не упомянуть самую известную его картину – «Утро в сосновом лесу», написанную в соавторстве с художником К.А. Савицким. Несмотря на то, что в Европе Шишкин учился у мастеров-анималистов, он не был уверен в своём умении изображать животных, и попросил профессионального анималиста Савицкого включить в пейзаж знаменитое медвежье семейство. Позднее подпись Савицкого с картины удалил коллекционер Павел Третьяков, купивший эту работу для своей галереи.

Небывалую известность картине принесло то, что её фрагмент ещё в дореволюционные годы появился на обёртке конфет «Мишка косолапый» кондитерской фабрики «Эйнем» (в советские годы – фабрика «Красный Октябрь»). Благодаря создателю конфетной обёртки художнику М.А. Андрееву медведи с картины Шишкина известны каждому ребёнку по сей день.

Известные работы Шишкина

Сосна на скале (1855)

Вид в окрестностях Петербурга (1856)

Вид на острове Валааме (1858)

Сосна на Валааме. Этюд (1858)

Этюд (1858)

Вид на острове Валааме (Местность Кукко) (1859)

Камни в лесу. Валаам (1859)

И.И. Шишкин и А.В. Гине в мастерской на острове Валааме (1860)

Болотистая местность при закате солнца (1861)

Дорога в долине (1861)

Мельница в поле (1861)

Пейзаж (1861)

Развалины Булгар. Белая палата (1861)

Развалины ханской усыпальницы и Малый Минарет в Булгарах (1861)

Шалаш (1861)

В Криппене. Мужчина на пороге дома (1862)

Буковый лес в Швейцарии (1863)

Домик на опушке (1863)

Буковый лес в Швейцарии (1864)

В лесу (1864)

Вид в окрестностях Дюссельдорфа (1864)

Майринген (1864)

Срубленные берёзы (1864)

Стадо под деревьями (1864)

В роще (1865)

Вид в окрестностях Дюссельдорфа (1865)

Домик в Дюссельдорфе (1865)

Дубы (1865)

Тевтобургский лес (1865)

Дорога во ржи (1866)

Полдень. Окрестности Москвы. Братцево (1866)

Сосновый лес (1866)

Швейцарский пейзаж (1866)

Лесная чаща (1867)

Пейзаж с охотником. Остров Валаам (1867)

Остров Валаам (1867)

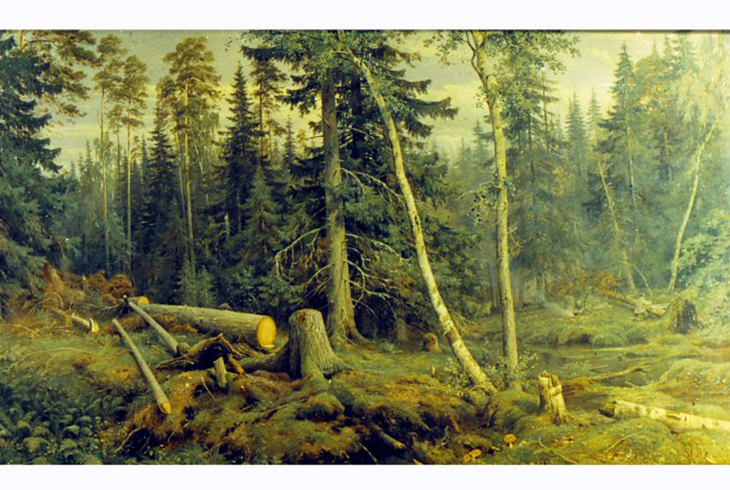

Рубка леса (1867)

Дама с собачкой (портрет Е.А. Шишкиной) (1868)

Лес вечером (1868)

Пейзаж с гуляющими (1869)

Полдень. В окрестностях Москвы (1869)

Прогулка в лесу (1869)

Речка Лиговка в Константиновке, близ Петербурга (1869)

За грибами (1870)

Лес на берегу моря (1870)

Лесной пейзаж с цаплями (1870)

Перед зеркалом. За чтением письма (1870)

У монастыря (1870)

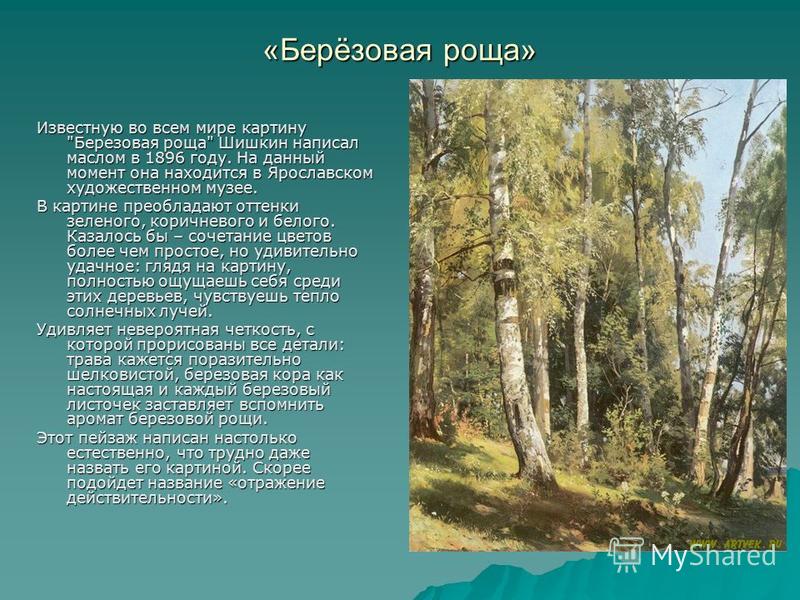

Берёзовая роща (1871)

Берёзовый лес (1871)

Берёзы после бури (1871)

Вечер (1871)

На краю берёзовой рощи (Мостик к лесозаготовке) (1871)

Лес перед грозой (1872)

Лесная глушь (1872)

Перелесок (1872)

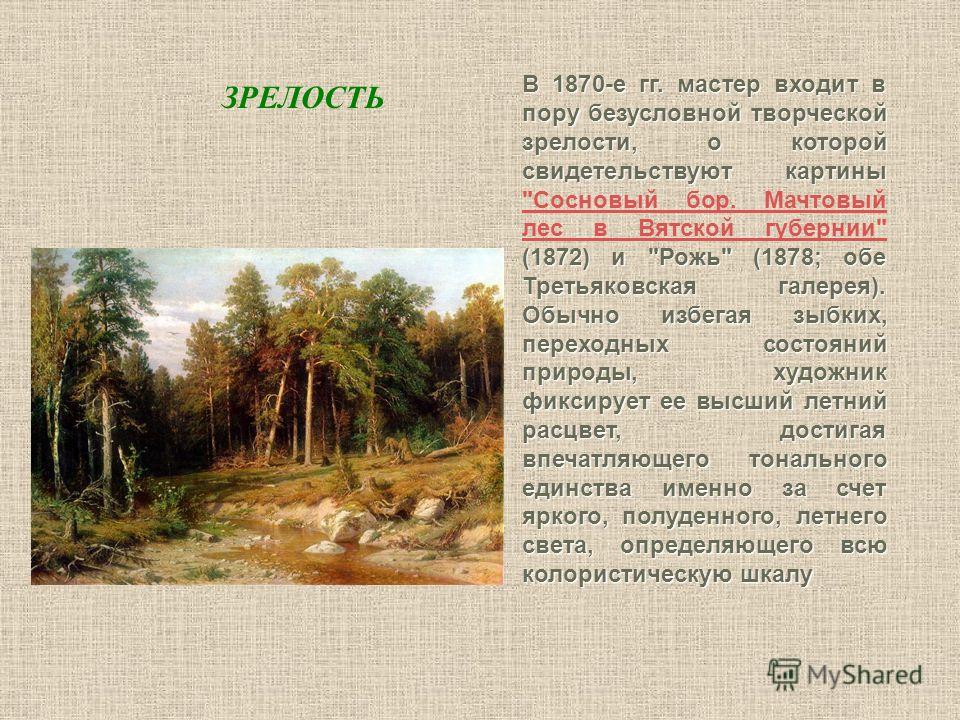

Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии (1872)

Сосновый лес (1872)

Дубовый лесок в серый день (1873)

Хвойный лес (1873)

Лесной пейзаж (1874)

Лесной ручей (Чернолесье) (1874)

На покосе в дубовой роще (1874)

Сумерки (1874)

Вечер в сосновом лесу (1875)

Первый снег (1875)

Срубленное дерево (1875)

Пасека в лесу (1876)

Тёмный лес (1876)

Богатый лог (Пихтовый лес на Каме) (1877)

Зима в лесу (Иней) (1877)

Сосновый бор. Этюд (1877)

Этюд (1877)

Берёза и рябинки (1878)

Берёзовая роща (1878)

Лесной пейзаж (1878)

Пейзаж с лесом (1878)

Поляна (1878)

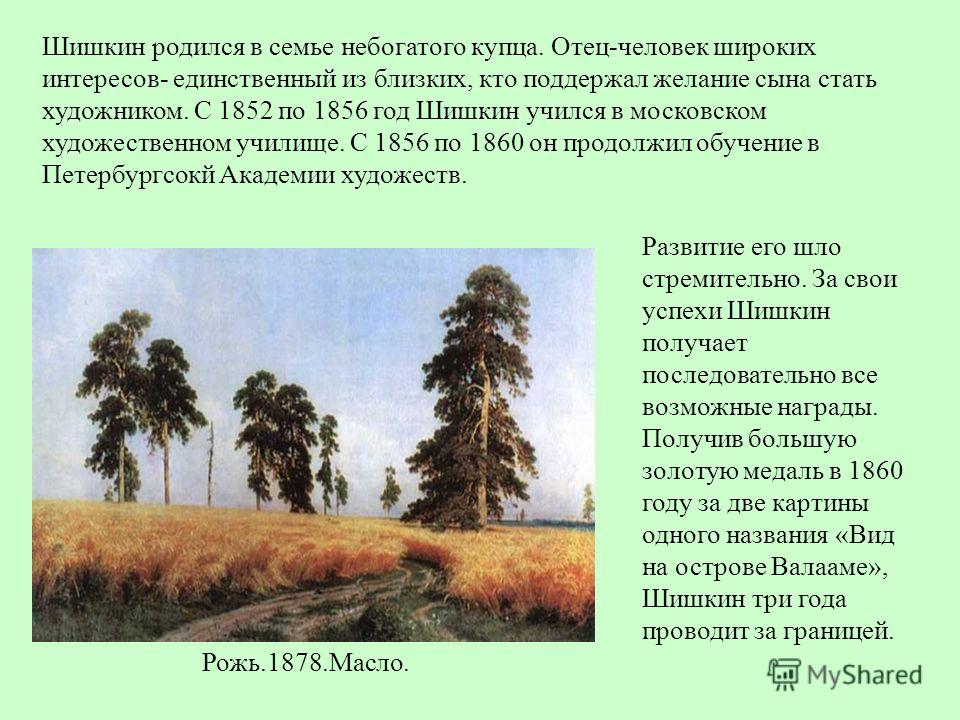

Рожь (1878)

Ручей. Мостик в лесу (1878)

Сосновый лес (1878)

В горах Гурзуфа (1879)

В Крыму. Монастырь Козьмы и Дамиана под Чатырдагом (1879)

Горная дорожка. Крым (1879)

Гурзуф (1879)

Деревья у ручья на горе Кастель (1879)

Из окрестностей Гурзуфа (1879)

Мыс Ай-Тодор. Крым (1879)

На горе Кастель в окрестностях Алушты (1879)

Опушка леса (1879)

Песчаный берег (1879)

Пещера в Гурзуфе (1879)

Ручей в Гурзуфе (1879)

Скалистый берег (1879)

Скалы на берегу моря. Гурзуф (1879)

Сосны на отвесных скалах. Алупка (1879)

Сууч-Хан. Крым (1879)

Вырубленный лес (1880)

Дорожка в лесу (1880)

К осени (1880)

Лес (1880)

Ручей в лесу (На косогоре) (1880)

Дебри (1881)

Заповедник. Сосновый бор (1881)

Ручей в лесу (1881)

На окраине дубового леса (1882)

На опушке соснового леса (1882)

Пасека (1882)

Река на опушке леса (1882)

Дорожка среди сосен (1883)

Заросший пруд у опушки леса. Сиверская (1883)

Сиверская (1883)

Папоротники в лесу. Сиверская (1883)

Полесье (1883)

Ручей в берёзовом лесу (1883)

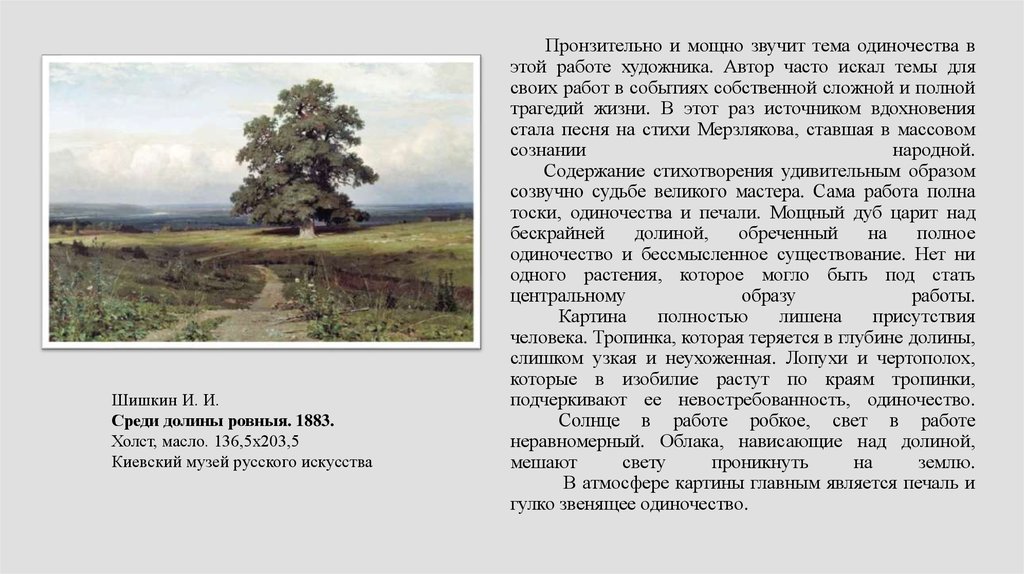

«Среди долины ровныя…» (1883)

Берёзовая роща (1884)

Еловый лес зимой (1884)

Крымские орешины (1884)

Лес весной (1884)

Лесные дали (1884)

Опушка леса (1884)

Перед грозой (1884)

Сжатое поле. Полесский пейзаж (1884)

Сосна на песке (1884)

Уголок заросшего сада. Сныть-трава (1884)

Дорога в сосновом лесу (1885)

Лесной ручей (1885)

На опушке (1885)

Сосновый лес (1885)

Туманное утро (1885)

В заповедной дубовой роще Петра Великого (В Сестрорецке) (1886)

Дубки (1886)

Пейзаж с озером (1886)

Сестрорецкий бор (1886)

Сосны, освещённые солнцем (1886)

Тропинка в лесу (1886)

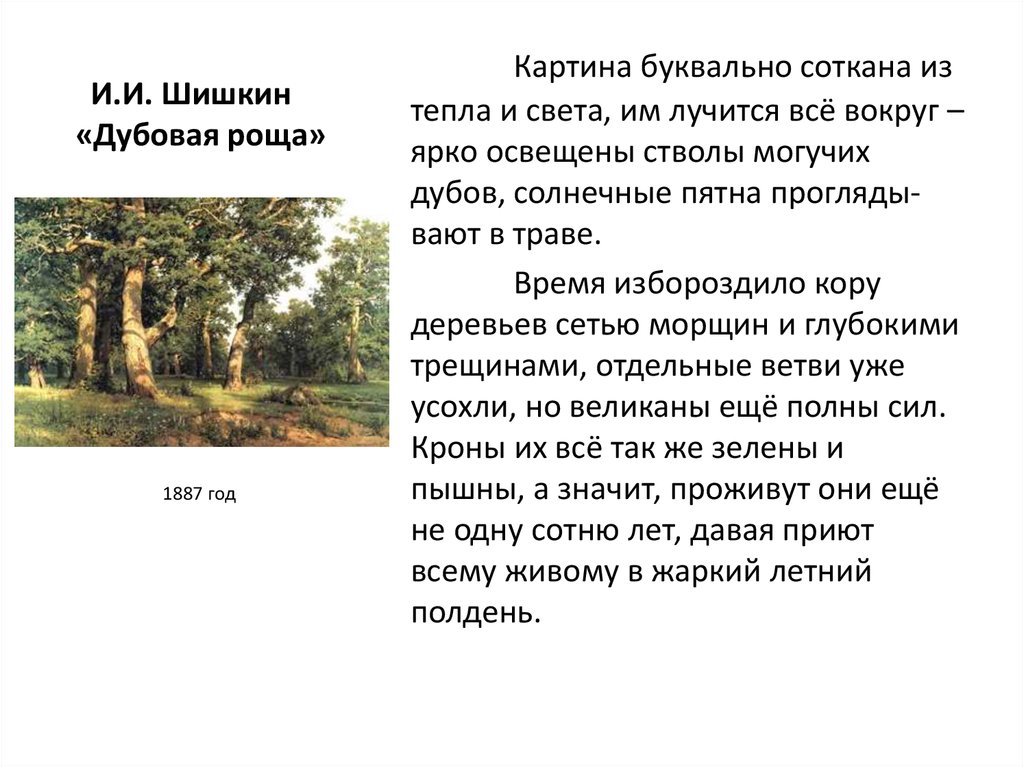

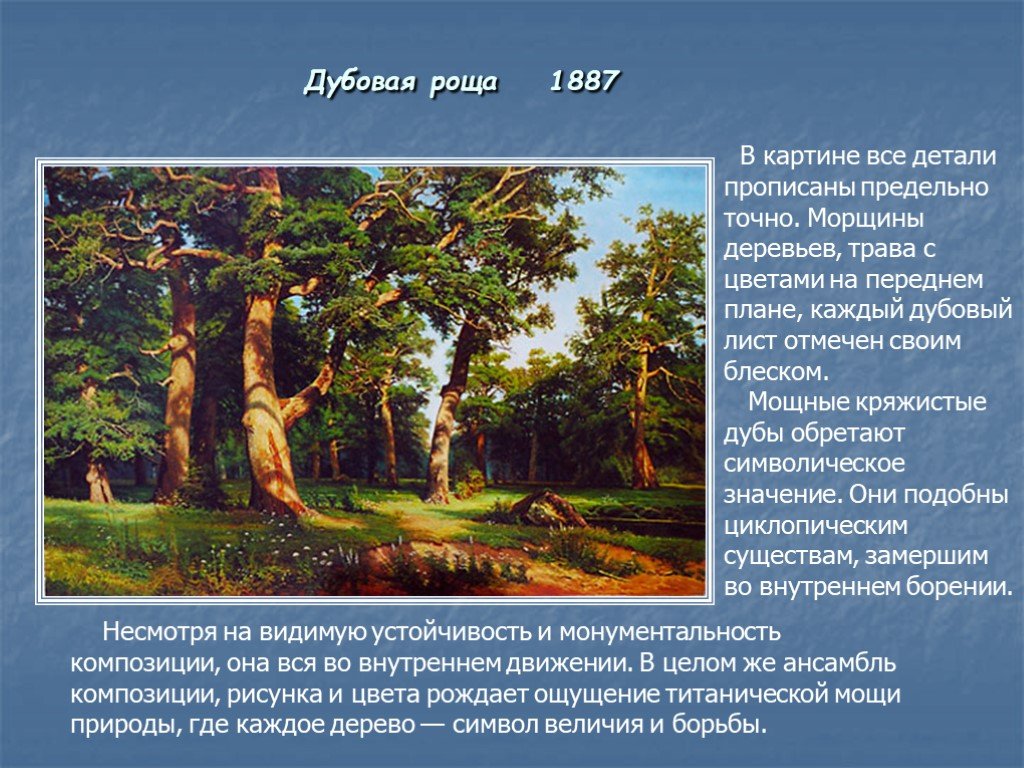

Дубовая роща (1887)

Дубы (1887)

Дубы. Вечер (1887)

Бурелом (1888)

Деревья, свергнутые ветром (1888)

Золотая осень (1888)

Крестовский остров в тумане (1888)

Лес (1888)

Смешанный лес (Шмецк близ Нарвы) (1888)

Туман в лесу (1888)

У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы) (1888)

Лесной пейзаж (1889)

Мачта сосновый лес в Вятской губернии (1889)

На песчаном грунте. Мери-Хови по Финской железной дороге (1889)

Мери-Хови по Финской железной дороге (1889)

По берегу моря (1889)

Ранняя осень (1889)

Скалистый пейзаж (1889)

Сосновый лес (1889)

Утро в сосновом лесу (1889)

Берег моря (1890)

Болото. Журавли (1890)

Верхушки сосен (1890)

Зима (1890)

Молодые сосенки у песчаного обрыва. Мери-Хови по Финляндской железной дороге (1890)

Опушка леса (1890)

Пейзаж с соснами (1890)

Пейзаж с сосной (1890)

Сосна без солнца. Мери-Хови по Финляндской железной дороге (1890)

Сосновый лес (1890)

Сосны (1890)

Стога. Преображенское (1890)

В лесу графини Мордвиновой. Петергоф (1891)

Дождь в дубовом лесу (1891)

Еловый лес (1891)

Летний день (1891)

Мордвиновские дубы (1891)

«На севере диком…» (1891)

После бури. Мери-Хови (1891)

Беловеж (1892)

Вечер (1892)

Лесная сторожка (1892)

Опушка леса (1892)

Осень (1892)

Осень на Крестовском острове (1892)

Родник в лесу (1892)

Рябины осенью (1892)

Обрыв (1893)

Старый валежник. Лесное кладбище (1893)

Лесное кладбище (1893)

Цветы на опушке леса (1893)

Лесной луг (1894)

На даче (1894)

Пейзаж. Мерикюль (1894)

Солнечный день. Мерикюль (1894)

Сосна. Мерикюль (1894)

Запруда (1895)

Кама близ Елабуги (1895)

Лес с горы (1895)

Летний день. Мерикюль (1895)

Солнце в лесу (1895)

Сосновый бор (1895)

Хвойный лес. Солнечный день (1895)

Вечерняя заря (1896)

Лесная поляна (1896)

Лес-осинник (1896)

Мельница в лесу (1896)

В парке (1897)

Лесная дорога (1897)

Лиственный лес (1897)

На краю соснового леса (1897)

Полянка (1897)

Сосновый бор (1897)

Корабельная роща (1898)

Песчаная дорога (1898)

Пруд в старом парке (1898)

Обобщающее слово при однородных членах предложеия

Похожие презентации:

Научный стиль речи

Проект по русскому языку — Рассказ о слове Звезда

Технология В.А. Илюхиной «Письмо с открытыми правилами» для учащихся начальных классов

Изложение по рассказу В. Бочарникова «Мал, да удал»

Бочарникова «Мал, да удал»

Новое в сочинении на ЕГЭ. Комментарий

Художественный стиль речи

История русского языка

Приключения Жужика. Автоматизация звука Ж в словах и предложениях

Язык и речь. Функции языка

Тренажёр. Определи падеж имени существительного. (3-4 класс)

Какие члены предложения

называются однородными?

Как могут быть связаны

между собой однородные

члены предложения?

Какова роль обобщающего

слова в предложениях с

однородными членами?

От чего зависит постановка

знаков препинания в

предложениях с обобщающим

В человеке должно быть

все прекрасно и лицо и одежда и

душа, и мысли.

А. П. Чехов

В человеке должно быть

все прекрасно: и лицо, и одежда, и

душа, и мысли.

А. П. Чехов

И

:и

,и

,и

,и

,и

,и

,и

—

.

.

•.

.

Все из моего окна виделось мне здесь

сказочным. На горе между двух озер стояла

горстка высоких теремных изб.

У стен

У стензадымленных бань лежали поленницы березовых

дров. Вокруг стояли бесконечные изгороди с

белобокими сороками на березовых кольях.

Исследовательская

работа

•.

.

(1) Всем нам известны имена прекрасных художников-пейзажистов Саврасова

Васильева Куинджи Левитана словом оставивших свой след в истории

русской живописи (2)Один из лучших художников этого жанра Шишкин.

(3)Русская природа основная тема его творчества. (4)В своих картинах он

воспевал родную землю ее свежее дыхание необозримые просторы и

богатство. (5)Цветущие поля сосновые рощи лесные дали папоротник в лесу

ручей в лесной чаще все это близко и дорого сердцу художника.

(6)Широко известны многие его картины «Сосновый бор» «Лесная глушь»

«Рожь» «Среди долины ровныя…» «На севере диком» «Корабельная роща» и

другие.

(7) «Утро в сосновом бору» одна из лучших картин художника. (8)Он писал

русскую природу летом и зимой весной и осенью на восходе солнца в яркий

полдень и при закате в разные времена года, в различные часы дня.

(9)Все

(9)Всеобыкновенное дерево старый пень полевые цветы привлекало внимание

художника.

(10)Во всем он умел находить красоту в тумане над рекой в лесной полянке в

чаще леса. (11)Смотришь на его картины и вдруг как будто снова находишься

среди родной природы у знакомой речки в родном лесу в поле. (12)Картины

•.

.

(1) Всем нам известны имена прекрасных художников-пейзажистов: Саврасова,

Васильева, Куинджи, Левитана – словом, оставивших свой след в истории

русской живописи (2)Один из лучших художников этого жанра — Шишкин.

(3)Русская природа — основная тема его творчества. (4)В своих картинах он

воспевал родную землю, ее свежее дыхание, необозримые просторы и

богатство. (5)Цветушие поля, сосновые рощи, лесные дали, папоротник в лесу,

ручей в лесной чаще — все это близко и дорого сердцу художника.

(6)Широко известны многие его картины: «Сосновый бор», «Лесная глушь»,

«Рожь», «Среди долины ровныя.

..», «На севере диком», «Корабельная роща» и

..», «На севере диком», «Корабельная роща» идругие

(7) «Утро в сосновом бору» — одна из лучших картин художника. (8)Он писал

русскую природу летом и зимой, весной и осенью, на восходе солнца, в яркий

полдень и при закате — в разные времена года, в различные часы дня. (9)Все:

обыкновенное дерево, старый пень, полевые цветы — привлекало внимание

художника.

(10)Во всем он умел находить красоту: в тумане над рекой, в лесной полянке, в

чаще леса. (11)Смотришь на его картины и вдруг как будто снова находишься

среди родной природы: у знакомой речки, в родном лесу, в поле. (12)Картины

Шишкина широко известны как в нашей стране, так и за рубежом.

•.

.

«Природу нельзя трогать грубыми руками»

Е. Носов

— Задание на дом:

— Найти примеры использования

обобщающих слов с однородными

членами в тексте художественной

литературы и сделать вывод об их

роли в создании образа.

Или

упр.457, параграф 34

Спасибо за урок!

ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ, СОСТАВЬТЕ

СХЕМЫ.

Все: ………….., — любят читать сказки.

В поход мы взяли только необходимое:

…………………, — каждый может стать

победителем олимпиады.

Все у него в доме и музыка и мебель и

кушанья и вина не только не могло

назваться первостепенным но даже и во

вторую степень не годилось.

Человек оставшись один в лесу

обыкновенно или разговаривает сам с

собой или свистит или поет или

сшибает палкой сухие сучья.

Все у него в доме: и музыка, и мебель,

и кушанья, и вина — не только не могло

назваться первостепенным, но даже и во

вторую степень не годилось.

Человек, оставшись один в лесу,

обыкновенно или разговаривает сам с

собой, или свистит, или поет, или

сшибает палкой сухие сучья.

:и

или

,и

, или

,и

,и

-….

, или

, или

.

•.

.

ВЫПИШИТЕ ТОЛЬКО ТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ

ДОПУЩЕНЫ ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОШИБКИ.

И тополь, и потемневшая от влаги кровля, и

ноздреватый снег: все дышит первыми весенними

запахами.

В степи, за рекой, по дорогам — везде было

пусто.

Из под снега виднелись разные предметы:

самовар, кадка и еще кой-какие коробочки.

Все: и товарищи, и дамы стали уверять

Беликова, что он должен жениться.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

Береза,ложь,

Лесть,

Иванов,

рябина,

Николаев

предательство

клен,

и Смирнов

черемуха

– самые

–

отвратительные

отличники

лиственные

нашего

деревья.

пороки.

класса.

Лесть,смотр

На

Береза,

ложь,

рябина,предательство

приехали

клен, черемуха

Иванов,

–– все

самые

Николаев

эти

лиственные

отвратительные

и Смирнов

деревья

– пороки

все высажены

отличники

были в

этом человеке.

нашего

возле

класса.

домов.

English Русский Правила

ДРУГОЙ ЖАНР ИВАНА ШИШКИНА. История поиска — и его находки

Художественное наследие выдающихся русских живописцев, таких как Василий Суриков, Виктор Васнецов и Илья Репин, и другого мастера той же традиции, Ивана Шишкина, кажется, изучено, изучено и изложено. так основательно, что, по выражению Шишкина, «все выучено, и учиться больше нечему».

так основательно, что, по выражению Шишкина, «все выучено, и учиться больше нечему».

Однако музейные исследователи иногда радуются неожиданным встречам с работами этих мастеров, которые давно забыты и/или считаются утерянными, или имеют несвойственный им стиль, и вот история наших поисков и находок.

Сегодня велика вероятность, что вам попадется «новый Репин», «новый Шишкин» или «новый Васнецов». За последние 15-20 лет на арт-рынке появилось много произведений из частных коллекций, которые до определенного момента «спали», «выжидали», дожидаясь новой жизни.

Рынок может преподнести и неприятные сюрпризы в виде изощренных художественных подделок и подделок, вводящих в заблуждение самых знающих и надежных экспертов. Этот фактор только увеличивает важность открытия подлинного, ранее неизвестного произведения известного художника.

Эту маленькую картинку с подписью «И.Шишкин» я впервые увидел на экране компьютера. Многое в нем, прежде всего сюжет, было для Шишкина непривычным. Сидящая перед большим окном в комнате, залитой солнечным светом, молодая женщина читает письмо. Ее платье, прическа и детали окружения предполагали, что действие произведения происходит в 1860-х или начале 1870-х годов. Дата на картине — 1870 год — ничуть не противоречила обстановке и внешности молодой женщины. И все же, действительно ли картина принадлежит Шишкину, художнику-пейзажисту, прославившемуся своими лесными сценами? Мне нужно было увидеть настоящую картину, подержать ее в руках, «ощупать» ее взглядом, сравнить ее манеру и приемы с проверенными подлинными работами мастера, а затем ответить на ключевой вопрос — Шишкин это или нет. ? А потом попытаться узнать, как случилось, что «песенник леса» произвел столь необычную для него «бытовую сцену»? Так легко было бы сразу отмахнуться от картины, сказав, что Шишкин не писал бытовых сцен. Но профессиональное любопытство побуждало этого писателя как можно тщательнее вникнуть в вопрос и довести его до конца — и уверенно произнести утвердительное «да» или отрицательное «нет» лишь в конце пути.

Сидящая перед большим окном в комнате, залитой солнечным светом, молодая женщина читает письмо. Ее платье, прическа и детали окружения предполагали, что действие произведения происходит в 1860-х или начале 1870-х годов. Дата на картине — 1870 год — ничуть не противоречила обстановке и внешности молодой женщины. И все же, действительно ли картина принадлежит Шишкину, художнику-пейзажисту, прославившемуся своими лесными сценами? Мне нужно было увидеть настоящую картину, подержать ее в руках, «ощупать» ее взглядом, сравнить ее манеру и приемы с проверенными подлинными работами мастера, а затем ответить на ключевой вопрос — Шишкин это или нет. ? А потом попытаться узнать, как случилось, что «песенник леса» произвел столь необычную для него «бытовую сцену»? Так легко было бы сразу отмахнуться от картины, сказав, что Шишкин не писал бытовых сцен. Но профессиональное любопытство побуждало этого писателя как можно тщательнее вникнуть в вопрос и довести его до конца — и уверенно произнести утвердительное «да» или отрицательное «нет» лишь в конце пути.

К сожалению, картина находилась за пределами Москвы, поэтому я не мог поставить ее рядом и сравнить с другими работами Шишкина, но обстоятельства сложились удачно, и я имел возможность увидеть и внимательно изучить картину.

Первое впечатление, что оно настоящее. Эта уверенность исходила от теплой золотой палитры бытовой сцены, похожей на излюбленные цветовые схемы художника, особенно те, которые он использовал в начале своего творчества. Цвета вызвали в памяти фразу из письма Шишкина к родителям в Елабугу о своем пейзаже «Вид близ Петербурга» (1856, ГРМ), когда он был студентом Академии Художеств: он «хотел передать теплоту и прозрачность воздуха, воздействие солнца на предметы». 1 Именно это свойство «теплоты воздуха», преображающей самую обыкновенную бытовую обстановку, придает очень большое очарование изображенным предметам и картине в целом. Изображение во многом обязано своей привлекательностью фигуре молодой женщины, держащей письмо; ее лицо залито светом, который освещает темное платье и отбрасывает блики на пол. Этот свет, а также скромные предметы мебели, картины на стенах, зеленые растения на подоконнике и скомканная на диване шаль придают комнате уютный вид.

Этот свет, а также скромные предметы мебели, картины на стенах, зеленые растения на подоконнике и скомканная на диване шаль придают комнате уютный вид.

Как ни важно, такое первое впечатление не может быть единственным доказательством авторства картины; интерьерная сцена с фигурой человека, эта небольшая, но очаровательная деталь была необычна для наследия известного пейзажиста. Это обстоятельство усложняло задачу прямого сопоставления повествования и композиции картины с аналогичными или родственными произведениями Шишкина. Только внимательное изучение изобразительных приемов картины могло выявить сходство, если таковое имелось, между картиной и другими картинами. Внимательное изучение показало, что манера письма, нанесение кистью контуров предметов, специфика и разнообразие фактуры были сопоставимы и близки стилю подлинных работ Шишкина. Слой красок с годами поредел, обнажая местами карандашные очертания подготовительного наброска, которые отчетливо проступали в складках белых занавесок, в общих чертах женской фигуры, в деталях сцены. интерьерная обстановка, «созданная» художником еще на раннем этапе его творчества.

интерьерная обстановка, «созданная» художником еще на раннем этапе его творчества.

Пейзажи на стенах комнаты, близкие по стилю работам Шишкина, явились важным указателем на подлинность необычного произведения — особенно это касается большого пейзажа с изящными соснами на пригорке, находившемся близко в стиль, формат, композиция и рисунок световых пятен характерны почти для всех шишкинских пейзажей.

Выявление стилистического сходства рассматриваемой картины с другими подлинными произведениями Шишкина было лишь частью задачи; другой заключался в том, чтобы найти доказательства того, что художник действительно пробовал свои силы в бытовых сценах. Когда Шишкин был еще студентом Московского училища живописи (1852-1855), обучаясь у ученика Алексея Венецианова Аполлона Мокрицкого, начинающий художник-пейзажист по просьбе последнего расписал интерьер дома своего профессора. Как известно, жанр интерьерных сцен был одним из краеугольных камней педагогической методики Венецианова, и его ученики часто пробовали свои силы в жанровой живописи, оставив после себя картины, передающие неповторимую атмосферу, размеренный темп жизни и домашний уют, характерные для того времени. среда обитания в середине 19век. Мокрицкий многому научил своего любимого ученика в традициях венециановской школы: он научил его вдумчивой наблюдательности и внимательности к самым простым вещам, таким как обычная жизненная среда человека, жизнь травы, цветов и деревьев.

среда обитания в середине 19век. Мокрицкий многому научил своего любимого ученика в традициях венециановской школы: он научил его вдумчивой наблюдательности и внимательности к самым простым вещам, таким как обычная жизненная среда человека, жизнь травы, цветов и деревьев.

Широко известно изображение Шишкиным своей комнаты в родительском доме в Елабуге с первых дней его творчества (в Доме-музее Шишкина в Елабуге), картина «В крестьянской избе» (ГТГ), офорт «Фойе загородного дома» (1890, ГТГ) и этюд маслом «Двор крестьянского дома» (1860-е, ГРМ) с замкнутым пространством. Наконец, Шишкин оставил замечательные изображения интерьера своей мастерской на острове Валаам, где он работал со своим близким другом, художником Александром Гином («Шишкин и Гине в своей мастерской на Валааме», 1860, ГРМ). Когда они учились в Академии, каждое лето приезжали на Валаам. Даты на картине — «1858-59-60» — напоминают о том, что мастерская была очень обжитой, и художники много лет проводили там лето.

Итак, интерьерные сцены Шишкин писал, хотя и не очень часто. Кроме того, во многих его лесных пейзажах есть замкнутые пространства, своего рода «лесные интерьеры». На протяжении всей своей творческой жизни Шишкин то и дело вводил в «чистый» лесной пейзаж человеческую фигуру или целую группу фигур, часто придавая тем или иным чертам реального человека, как это он делал, например, в картина «Прогулка в лесу» (1869, ГТГ). В молодом кавалере, ведущем под руку даму, угадываются черты самого Шишкина.

В стипендии о Шишкине есть упоминания о неизвестном нам произведении «Квартира художника» (холст, масло, 65 х 54 см), находившемся в 1950-е годы в частной коллекции в Ленинграде. Шишкиновед Иван Пикулев ссылается на него в своем списке работ Шишкина. 2 Наконец, в каталоге, составленном чешским искусствоведом Владимиром Фиалой «Русская живопись в собраниях Чехословакии», упоминается картина «Перед зеркалом», описание которой совпадает с рассматриваемой картиной:

«Угол комнаты. Слева над туалетным столиком висит длинное зеркало в раме, украшенной цветочным узором. Дальше вдоль стены видно окно, за которым белые полупрозрачные шторы и комнатные растения. В самом углу стоит небольшой столик, а перед главной стеной — обитое штофом кресло. На стене висят три картины: самая большая, кажется, лесной пейзаж Шишкина. Между столиком и креслом, лицом к окну, стоит молодая женщина в длинном платье с письмом в руках. Незапечатанный конверт лежит у ее ног. Цветовая гамма картины представлена светлыми оттенками желтого, коричневого и зеленого цветов; цвета, а также внимание художника к деталям позволяют предположить, что картина была создана в 1860-х годах. Образ интерьера отличается искусной передачей солнечного света, проникающего сквозь шторы и отбрасывающего, из пространств, где шторы раздвигаются, ярких пятен на полу». 3

Слева над туалетным столиком висит длинное зеркало в раме, украшенной цветочным узором. Дальше вдоль стены видно окно, за которым белые полупрозрачные шторы и комнатные растения. В самом углу стоит небольшой столик, а перед главной стеной — обитое штофом кресло. На стене висят три картины: самая большая, кажется, лесной пейзаж Шишкина. Между столиком и креслом, лицом к окну, стоит молодая женщина в длинном платье с письмом в руках. Незапечатанный конверт лежит у ее ног. Цветовая гамма картины представлена светлыми оттенками желтого, коричневого и зеленого цветов; цвета, а также внимание художника к деталям позволяют предположить, что картина была создана в 1860-х годах. Образ интерьера отличается искусной передачей солнечного света, проникающего сквозь шторы и отбрасывающего, из пространств, где шторы раздвигаются, ярких пятен на полу». 3

Оказалось, что поиски, пройдя полный круг, продуктивно завершились. Но оставшиеся сомнения в авторстве Шишкина рассеялись, когда этот писатель обнаружил в личном архиве Шишкина список фотографий его картин, хранившихся у него в мастерской, составленный собственноручно художником. Рядом с каждой записью художник сделал небольшой набросок. Запись номер два гласит: «Жанр» и представляет собой эскиз картины 4 , которую мы назвали «Перед зеркалом. Чтение письма».

Рядом с каждой записью художник сделал небольшой набросок. Запись номер два гласит: «Жанр» и представляет собой эскиз картины 4 , которую мы назвали «Перед зеркалом. Чтение письма».

Так был обнаружен «новый» Шишкин, ранее неизвестный нам.

Но мне также хотелось узнать, как создавалась картина, определить ее место в наследии художника и, наконец, опознать изображенную на ней даму. Этот писатель испытывал огромное искушение отождествить ее с женой Шишкина, тем более что обстоятельства его жизни, казалось, требовали такой ассоциации.

Год создания картины — 1870-й — был для Шишкина весьма удачливым и как художником, и как человеком. В самом конце 1869 г.Павел Третьяков купил его картину «Полдень. Под Москвой», положившая начало коллекции произведений Шишкина в Галерее. Весной 1870 года Общество поощрения художников присудило Шишкину Первую премию за пейзаж «Ручей в лесу» (Одесский художественный музей).

Осенью того же года художник стал одним из учредителей Выставочного общества «Передвижники». Также в середине лета Шишкин получил заказ на большой альбом акварельных видов Нижнего Новгорода, который должен был быть подарен императору Александру II. Для выполнения этого поручения художник на несколько месяцев уехал из Петербурга.

Также в середине лета Шишкин получил заказ на большой альбом акварельных видов Нижнего Новгорода, который должен был быть подарен императору Александру II. Для выполнения этого поручения художник на несколько месяцев уехал из Петербурга.

Сравнение образа молодой женщины, читающей письмо, с фотографиями жены Шишкина Евгении Александровны, урожденной Васильевой, позволяет предположить, что именно она изображена на картине.

В 1866 году Шишкин близко подружился с молодым и исключительно талантливым художником-пейзажистом Федором Васильевым, ставшим его учеником. Вскоре Шишкин был представлен всей семье Васильевых; Евгения приходилась сестрой одаренной ученице Шишкина.

Они поженились в октябре 1868 года, а в феврале следующего года у них родилась дочь, которую они назвали Лидией. Как вспоминали друзья Шишкина, «Иван Иванович был прирожденным семьянином: когда он был вдали от семьи, его ум никогда не был спокоен, он едва мог работать, всегда беспокоясь о том, что дома кто-нибудь может заболеть или что-нибудь плохое». могло произойти». 5

могло произойти». 5

Как домохозяйке «он был непревзойденным, создавая комфортную и радующую глаз обстановку из ничего». Довольный своей семьей, Шишкин обожал жену и детей, для которых «он был самым ласковым и любящим отцом». Несколько лет, которые ему предстояло прожить с Евгенией, он работал тихо и в мире с самим собой. А когда он не работал, Шишкины часто принимали друзей и играли в игры: «Иван Иванович был радушнейшим хозяином и душой вечеринки». 6

В летние месяцы, когда Шишкин уезжал на Валаам, или жил под Москвой, или навещал родителей в Елабуге, он с тревогой ждал писем от «милого Жени», волновался и переживал, когда письмо не приходило время. Когда в 1870 году он провел лето в Нижнем Новгороде, художник, заботясь о здоровье жены, умолял ее писать ему почаще. Болезнь начала поражать ее уже в первый год их брака. 7

Человеку, знающему факты из жизни Шишкина, кажется естественным, что он создал столь нетипичную для пейзажиста картину «Перед зеркалом» — она могла бы стать своего рода «утешением» для художника себя и свою «преданную и ласковую» жену Евгению. Картина имеет очень личный и даже интимный подтекст.

Картина имеет очень личный и даже интимный подтекст.

Картина долгие годы находилась у семьи Шишкиных, затем у дочери художника Лидии; в начале 1930-х годов она была продана известному чешскому коллекционеру Миллерову, а после его смерти досталась по наследству вдове коллекционера 8 .

В этой насквозь обаятельной картине удивительно сочетаются влияния шишкинского наставника Мокрицкого, венециановской традиции бытовых сцен и еще более древнего воздействия голландских мастеров XVII-XVIII веков с их любовью к домашнему уюту и размеренному ритму жизни. .

«Жанр» Шишкина расширяет наши представления о масштабах таланта и художественных интересов мастера мощных лесных пейзажей, вносит новый важный штрих в его наследие.

- Иван Иванович Шишкин. Переписка. Журнал. Воспоминания современников. Л., 1978. С. 44. Далее — Переписка. Составитель Ирина Шувалова.

- Иван Пикулев. Иван Иванович Шишкин. 1832-1898 гг. Москва, 1955. С. 219.

.

. - Фиала, Владимир. Русская живопись в чехословацких собраниях. Ленинград, 1974. С. 143, № 461. .

- Российская академия художеств, академический архив, ф. 39 (И. И. Шишкин), ф. 1, вып. 2, л. 1.

- Переписка. С. 311.

- Там же.

- Как и ее младший брат, Евгения Шишкина (1847-1874) умерла от чахотки, пережив Федора всего на год. Шишкин был глубоко потрясен кончиной любимой жены и самого близкого друга Федора.

- См. Фиала, с. 143.

Иллюстрации

Перед зеркалом. Чтение письма. 1870

Холст, масло. 58 × 39 см (фрагмент). Частная коллекция

Евгения Шишкина, жена художника

Фото. Начало 1870-х

Иван Шишкин. Фото. Начало 1870-х

Шишкин и Джине в мастерской на Валааме. 1860

Учеба. Масло на бумаге. 29 × 36,5 см. Русский музей

Лесная дорога. 1871-1872

Холст, масло. 102,3 × 78,7 см. Частная коллекция

Двор крестьянского дома. Конец 1860-х

Конец 1860-х

Холст, масло. 55 × 77 см. Русский музей

Вид под Санкт-Петербургом. 1856

Холст, масло. 66,5 × 96 см. Русский музей

Прогулка в лесу. 1869

Холст, масло. 31,5 × 41,5 см. Русский музей

Прогулка в лесу. 1869

Холст, масло. 34,3 × 43,3 см. Третьяковская галерея

Тропинка в лесу. 1880

Холст, масло. 59 × 48 см. Русский музей

Ручей в березовом лесу. 1883

Холст, масло. 105 × 153 см. Русский музей

Крестьянка, спускающаяся по лестнице. 1875

Офорт, печатный станок, линейка. 20,6 × 13,3 см. Третьяковская галерея

Вестибюль загородного дома. 1890

Офорт, линейка, акватинта. 30,3 × 20,4 см. Третьяковская галерея

Русские передвижники — Дорога художника

Российские странники

Сбор шторм 1884 Иван Шишкин

В знак протеста против жестких академических ограничений Империальной академии в Русии, группа из которых лечала Сент -Петерсбург, Импеальная академия Хорса Империальная академия, группу репрезентативных художественных искусств. для того, чтобы сформировать самостоятельную художественную группу. Петербургский кооператив художников был основан в 1863 году четырнадцатью бывшими студентами. К 1870 году он стал 9-м0174 Передвижники (Передвижники). Группа защищала бедняков, сельских крестьян и красоту русского пейзажа. Они подчеркивали важность привнесения социальной и моральной ответственности в свои работы, представляя тяжелую повседневную жизнь в деревне при царской системе, а не рисуя традиционные сюжеты в традиционных стилях академии. Их картины отражали противоречия российского общества того времени, когда свобода самовыражения была запрещена.

для того, чтобы сформировать самостоятельную художественную группу. Петербургский кооператив художников был основан в 1863 году четырнадцатью бывшими студентами. К 1870 году он стал 9-м0174 Передвижники (Передвижники). Группа защищала бедняков, сельских крестьян и красоту русского пейзажа. Они подчеркивали важность привнесения социальной и моральной ответственности в свои работы, представляя тяжелую повседневную жизнь в деревне при царской системе, а не рисуя традиционные сюжеты в традиционных стилях академии. Их картины отражали противоречия российского общества того времени, когда свобода самовыражения была запрещена.

Стиль их картин часто более естественный и с более светлой палитрой. Несколько картин на пленэре. На некоторых повлияло начало импрессионизма, которое они увидели во время путешествия во Францию. Важным принципом объединения было приобщение искусства к жителям провинции, живущим за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Общество не воспользовалось государственной поддержкой. Они действительно работали над привлечением новых покупателей, чтобы иметь рынок для нового искусства. Они организовали сорок восемь выставок, которые после показов в Москве и Санкт-Петербурге побывали в небольших городах сельской местности. Заключительная выставка группы состоялась в 1923, после чего многие члены передвижников вступили в Ассоциацию художников революционной России.

Они действительно работали над привлечением новых покупателей, чтобы иметь рынок для нового искусства. Они организовали сорок восемь выставок, которые после показов в Москве и Санкт-Петербурге побывали в небольших городах сельской местности. Заключительная выставка группы состоялась в 1923, после чего многие члены передвижников вступили в Ассоциацию художников революционной России.

Российский искусствовед Владимир Стасов писал: «Художники, стремившиеся объединиться для создания собственного общества, делали это не для того, чтобы создавать красивые картины и статуи с единственной целью заработка. Они стремились создать что-то для мысли и чувства людей».

Вот некоторые из наших любимых картин членов Странников.

Абрам Архипов (1862 — 1930) учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств. Его работы известны изображениями русских крестьянок в национальных костюмах и традиционной одежде. Позже он преподавал в своей альма-матер, Московской школе.

Позже он преподавал в своей альма-матер, Московской школе.

Посетители 1914 АБРАМ АРКИФОВОВ

СУМПИСЬ СУМБА02

Pavel Brullov

(1840 — 1914)

Girl with a Candle

Nikolai Ge

(1831 — 1894)

Ге наиболее известен своими историческими и религиозными картинами. Он родился в русской дворянской семье. В детстве он осиротел и воспитывался няней. После учебы в Императорской Академии художеств Ге путешествовал по Европе и поселился в Италии. В том, что, возможно, было одним из первых случаев использования фотографического референса в качестве основы для картины, Ге использовал изображение в своей картине 9.0174 Тайная вечеря нарисовано по фотографии фотографа графа Сергея Львовича Левицкого.

Портрет украинского мальчика

Последняя вечеря 1863

Oak Grove в Сан -Теренцо 1867

Kārlis Hūns (1831 — 1877)

He’s Going to Get It 1875

Nikolay Kasatkin (1859 — 1930)

A Miner’s Wife 1894

Rivals 1890

Александр Киселев (1838 — 1911)

The Forgetten Mill 1891

Иван Крамшой (1837 — 1887). бунт против академического искусства учил. Крамской был привержен общественным обязанностям художников и стал одним из основателей передвижников. Помимо портретов крестьян, он также писал портреты известных русских художников, писателей и ученых.

бунт против академического искусства учил. Крамской был привержен общественным обязанностям художников и стал одним из основателей передвижников. Помимо портретов крестьян, он также писал портреты известных русских художников, писателей и ученых.

Дети в лесу 1887

Пчеловод 1872 Портрет Ивана Шишкин 1873

Аркивир Куинджа (1842? — 1910) был оричена, когда ему было шесть лет. В детстве он получил очень мало образования и работал на нескольких черных работах, чтобы заработать на жизнь. Позже работал ретушером в фотостудиях. Он уехал в Санкт-Петербург, где учился вольнослушателем в Академии художеств. Позже он стал там профессором и руководителем ландшафтных мастерских.

Остров Валаам 1873

Clouds CA. 1905

Nikolai Kuznetsov

(1850 — 1929)

Housekeeper, 1887

Isaac Levitan (1860 — 19000). Он получил стипендию, чтобы продолжить учебу после того, как его родители умерли, а его семья впала в бедность. Левитан сосредоточился на красоте русского пейзажа. Его работы называют «пейзажами настроения». Он стал всемирно известным и стал руководителем Пейзажной мастерской в Академии, где он учился. Написано, что он однажды сказал: «Нет страны красивее России ! Только в России может быть настоящий пейзажист.»

Левитан сосредоточился на красоте русского пейзажа. Его работы называют «пейзажами настроения». Он стал всемирно известным и стал руководителем Пейзажной мастерской в Академии, где он учился. Написано, что он однажды сказал: «Нет страны красивее России ! Только в России может быть настоящий пейзажист.»

Последние лучи Солнца — Аспен Форест 1897

в день в июне ок. 1895

Золотая осень 1895

Рафаил Левицкий (1847 — 1940) был сыном графа Сергея Львовича Левицкого, пионера фотографии в России и Европе. Рафаил Левицкий учился в Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств, позже стал профессором рисунка и росписи по фарфору в Училище Императорского общества почитания изобразительных искусств. Он был близким другом художника-передвижника Ильи Репина и писателя Льва Толстого. Левицкий также был фотографом и известен своими портретами царя Николая II и его семьи. Левицкий считается одним из первых художников, которые также работали в качестве фотохудожника.

Левицкий также был фотографом и известен своими портретами царя Николая II и его семьи. Левицкий считается одним из первых художников, которые также работали в качестве фотохудожника.

Мост в лесах 1885-86

Александр Litovchenko (1835 — 1890)

Ambassador Horatio Calvucci Sketching The Falcons of Tsaris Alebis Isaris Im.ciles. (1846 — 1920) родился в артистической семье в Москве. Его отец был одним из основателей Московской художественной школы, а два его брата и сестра также стали известными художниками. Он также был одним из основателей передвижников. Его работы известны своей иронией, а иногда и презрением к царской аристократии. Маковский вкладывал в сюжеты своих картин свою твердую поддержку угнетенных.

The Goose Girl 1875 Две крестьянские девушки 1877

на бульваре 1886-87

Vassily Maximov (1844 — 1911) был варен в роли детей. Он научился рисовать в иконописной мастерской, а затем поступил в Императорскую Академию художеств. Вместо того, чтобы учиться за границей, Максимов решил изучать и рисовать крестьянскую жизнь русских деревень. Он считается одним из самых видных членов передвижников. Илья Репин назвал его «Самый нерушимый камень в фундаменте передвижечества».

Он научился рисовать в иконописной мастерской, а затем поступил в Императорскую Академию художеств. Вместо того, чтобы учиться за границей, Максимов решил изучать и рисовать крестьянскую жизнь русских деревень. Он считается одним из самых видных членов передвижников. Илья Репин назвал его «Самый нерушимый камень в фундаменте передвижечества».

На поле Rye 1903

The Blind Man 1884

Grigoriy MyAsoyedov (1834 — 19000). Он ездил в Италию, Испанию и Францию с живописными поездками, прежде чем вернуться преподавать в Россию. Мясоедов был одним из основателей передвижников. Он известен своими чувственными изображениями крестьянской жизни и религиозными картинами.

SOWER 1888

Дорога в ржи 1881

Leonid Pasternak

(1862 — 1945)

Pasternak Bornesa Bornesa, Bornesta. Учился в Королевской академии изящных искусств в Мюнхене. Пастернак был одним из первых русских художников, назвавших себя импрессионистом. Он стал близким другом Льва Толстого, несколько раз писал его портреты и иллюстрировал его романы, Война и мир и Воскрешение . Пастернак преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1921 году Пастернак переехал в Берлин, а в 1938 году — в Англию, спасаясь от нацистов.

Учился в Королевской академии изящных искусств в Мюнхене. Пастернак был одним из первых русских художников, назвавших себя импрессионистом. Он стал близким другом Льва Толстого, несколько раз писал его портреты и иллюстрировал его романы, Война и мир и Воскрешение . Пастернак преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1921 году Пастернак переехал в Берлин, а в 1938 году — в Англию, спасаясь от нацистов.

Золотая осень

Василий Перов (1834 — 1882) также был одним из основателей передвижников. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как и многие другие участники группы, он путешествовал по другим странам, включая Германию и Францию. Позже он стал профессором в своей альма-матер.

Рыбалка Учителя искусства 1867

Константин Первухин (1863 — 1915)

Конец осени 1887

VASILIELESLEVEVEVELEVERIED . Illarion Pryanishnikov (1840 — 1894) Ilya Repin (1844 — 1930) was пожалуй, самый известный из русских художников своего времени. Он был первым русским художником, прославившимся в Европе своими картинами, изображающими именно русские темы. Андрей Рьябушкин (1861-1904) Константин Савицкий (1844 — 1905) учился в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, где работал с другими выдающимися художниками, включая Илью Репина и Ивана Шишкина. Alexei Savrasov (1830 — 1897) 9017. Вид на KREM -Weftemlempempecempecempempecempecempecempecempecempement от NELPERMILENTER Валентин Серов (1865 — 1911) родился в семье русских композиторов Александра Серова и Валентины Бергман. Он наиболее известен своими портретами многих актеров, художников и писателей. Он присоединился к передвижникам в 1894 году. Позже в своей жизни он вступил в «Мир искусства», объединение, которое частично образовалось из-за недовольства передвижниками. Серов отказался от членства в Санкт-Петербургской Академии художеств в знак протеста против расстрела бастующих рабочих в так называемое Кровавое воскресенье. Эмили Шенкс (1857 — 1936). (Английский магазин). Училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1894 году она стала первой женщиной, избранной в передвижники. Выставляла работы в 19своих выставок. Шанкс также выставлялся с Московским союзом художников и Московским обществом любителей художеств. В начале Первой мировой войны Шанкс и большая часть ее семьи вернулись в Лондон, где она жила до своей смерти в 1936 году. Иван Шишкин (1832 — 1898) Шишкин прославился своими поэтическими этюдами природы, особенно лесными сценами. Его называли «певцом леса». Шишкин учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а также в Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств, где стал профессором живописи. Он также был членом Общества русских акварелистов. Алекси Степанов (1858 — 1923) был в сиренном месте в молодости и Грюн в Мскоу -или. Old Man в кухни.  искусств в Санкт-Петербурге. Он стал военным художником во время русско-турецкой войны. По возвращении с войны вступил в передвижники. Он часто работал на пленэре и в основном известен своими пейзажами, хотя он также писал библейские произведения. Поленов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, среди его учеников был Исаак Левитан.

искусств в Санкт-Петербурге. Он стал военным художником во время русско-турецкой войны. По возвращении с войны вступил в передвижники. Он часто работал на пленэре и в основном известен своими пейзажами, хотя он также писал библейские произведения. Поленов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, среди его учеников был Исаак Левитан.

The Bylinas Narrator Nikita Bogdanov 1876

The River Oka 1918

Jokers 1865  В юности Репин учился в военном училище, обучаясь живописи у иконописца Ивана Бунакова. Он продолжил обучение в Императорской Академии художеств. Репин выставлялся в Салоне в Париже, а также у передвижников. Он посвятил себя общественному заявлению в своих картинах, письмах, «Теперь судьей является крестьянин и поэтому надо представлять его интересы. (Мне как раз это дело, так как я сам, как известно, крестьянин, сын отставного солдата, служившего двадцать семь тяжелых лет в армии Николая I.)» В 1901 году Репин был награжден орденом Почетного легиона. Он известен своими большими портретами.

В юности Репин учился в военном училище, обучаясь живописи у иконописца Ивана Бунакова. Он продолжил обучение в Императорской Академии художеств. Репин выставлялся в Салоне в Париже, а также у передвижников. Он посвятил себя общественному заявлению в своих картинах, письмах, «Теперь судьей является крестьянин и поэтому надо представлять его интересы. (Мне как раз это дело, так как я сам, как известно, крестьянин, сын отставного солдата, служившего двадцать семь тяжелых лет в армии Николая I.)» В 1901 году Репин был награжден орденом Почетного легиона. Он известен своими большими портретами.

A застенчивый крестьянин 1877

Двойной портрет Натальи Нордманн и Илья Репин 1903

Баржевые перевозчики на Volga 1870-73

В ожидании возврата Бридской пары в церкви в Novgor. После окончания Академии и двухлетнего путешествия за границу он стал членом передвижников. Савицкий более двадцати лет преподавал в художественных школах Москвы. Одна из его самых известных картин — «9».0174 Ремонт железной дороги , изображающий жизнь рабочего класса.

После окончания Академии и двухлетнего путешествия за границу он стал членом передвижников. Савицкий более двадцати лет преподавал в художественных школах Москвы. Одна из его самых известных картин — «9».0174 Ремонт железной дороги , изображающий жизнь рабочего класса.

Ремонт железной дороги 1874

. Rooks пошел обратно 1871

.0167

Girl с персиками 1887

Портрет художника Исаака Ильях Левитана 1893

Край леса 1866

Сосновой лес 1887

Он стал землемером, а также посещал занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (где впоследствии стал профессором). Степанов — один из артистов передвижников, позже покинувших группу (в 1903) образовать Союз художников России.

Он стал землемером, а также посещал занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (где впоследствии стал профессором). Степанов — один из артистов передвижников, позже покинувших группу (в 1903) образовать Союз художников России.

The Swing

The Winter Road

Vasily Surikov

(1848 — 1916)

Виктор Васнецов (1848 — 1926) учился в семинарии с 10 лет до переезда в Санкт-Петербург для изучения искусства. Он стал другом лидера передвижников Ивана Крамского и члена Ильи Репина. Позже Репин пригласил Васнецова присоединиться к группе передвижников в Париже. Он известен своими историко-мифологическими картинами, иллюстрациями к русским сказкам, соборными фресками и театральным оформлением. Младший брат Виктора, Аполлинарий Васнецов (1856 — 1933), тоже художник. Он не получил формального художественного образования, а учился у старшего брата.

Ivan Tsarevitch Riding the Grey Wolf 1889 Viktor Vasnetsov

Ivan Tsarevitch Riding the Grey Wolf 1889 Viktor Vasnetsov

Mountain Lake 1892 Apollinary Vasnetsov

Yefim Volkov (1844 — 1920)

Летний пейзаж с рыбаком

Николай Ярошенко (1846 — 1898) родился на территории современной Украины. Ярошенко пошел по стопам своего отца, офицера российской армии, и сделал военную карьеру, продолжая изучать искусство. Учился в Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств. В 1876 г. на основании его картины « Невский проспект ночью » (утерянной во время Второй мировой войны) он был приглашен в передвижники. Он считается важным членом группы, и его часто называли «совестью художников». Его картина, Кочегар , был одним из первых изображений рабочего в русском искусстве. Значительную часть своего живописного времени он посвящал портретной живописи, считая своим общественным долгом рисовать интеллектуалов, прогрессивных писателей, художников и актеров. Одна из самых популярных работ Ярошенко называется « Жизнь продолжается ». На нем изображены заключенные за зарешеченным окном каторжного вагона. В 1892 году вышел в отставку в звании генерал-майора.

Значительную часть своего живописного времени он посвящал портретной живописи, считая своим общественным долгом рисовать интеллектуалов, прогрессивных писателей, художников и актеров. Одна из самых популярных работ Ярошенко называется « Жизнь продолжается ». На нем изображены заключенные за зарешеченным окном каторжного вагона. В 1892 году вышел в отставку в звании генерал-майора.

0005

Хор 1894

Твит

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; ;amp;amp;amp;amp;amp;lt;font face=»arial,helvetica,sans-serif» size=»3″<font face=»arial,helvetica,sans-serif» size=»3″<font amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=»http://disqus.

.

.