Исторический словарь — значение слова Ссылка

— вид уголовного наказания, состоящий в удалении осужденного из места его жительства с обязательным поселением в определенной местности. В России применялась по суду или в административном порядке главным образом в отношении лиц, обвинявшихся в политических преступлениях. Сложилась в XVI—XVII вв., наибольшее распространение получила в XIX—начале XX вв. В советском уголовном праве С. как отдельный вид наказания существовала до 1992 г. Не могла применяться к несовершеннолетним, беременным женщинам и женщинам, имеющим на иждивении детей в возрасте до 8 лет. В зарубежных европейских странах введена в XV—XVI вв. Из Великобритании преступники ссылались в Америку (до 1776 г.) и в Австралию (до 1852 г.), что служило также целям заселения новых территорий. В некоторых странах Западной Европы С. сохранялась в XX в. Из Португалии политзаключенные ссыпались в африканские колонии до 1974 г., из Греции в период военной диктатуры 1967—1974 гг. на острова Эгейского моря.

Смотреть значение Ссылка в других словарях

Административная Ссылка — — в дореволюционной России — удаление граждан без суда в отдаленные губернии по распоряжению Царя, некоторых губернаторов (с 1850-х гг.), органов Министерства внутренних……..

Экономический словарь

Ссылка — ссылки, ж. 1. Действие по глаг. сослаться-ссылаться 2. Сделать ссылку на кого-что-н. 2. Чьи-н. слова, цитата, выдержка откуда-н., на к-рые кто-н. ссылается, или только указание……..

Толковый словарь Ушакова

Ссылка — — вид уголовного наказания, состоящий в удалении осужденного из места его жительства с обязательным поселением в определенной местности. В России С. применялись по……..

Экономический словарь

Административная Ссылка — — в царской России отправка без суда в отдаленные губернии по распоряжению царя, некоторых губернаторов (с 1850-х гг.), органов МВД (с 1860-х гг.). Советским законодательством……..

Юридический словарь

Общая Ссылка — — уголовно-процессуальная процедура XVI-XVII вв., когда обе стороны ссылались на одного свидетеля, условливаясь, что его показания будут решающими для дела.

Юридический словарь

Ссылка — — вид уголовного наказания, состоит в удалении осужденного из места его жительства с обязательным поселением в определенной местности. В России применялись по суду……..

Юридический словарь

Ссылка Из Виноватых — — уголовно-процессуальная процедура XVI-XVII вв.; форма послушества (свидетельских показаний), когда сторона ссылалась на свидетелей, которые должны были дать показания,……..

Административная Ссылка — в царской России удаление без суда вотдаленные губернии по распоряжению царя, некоторых губернаторов (с 1850-хгг.), органов Министерства внутренних дел (с 1860-х гг.). 2) Советскимзаконодательством……..

Большой энциклопедический словарь

Верхоленская Ссылка — в России место уголовной и политической (со 2-йчетв. 19 в.) ссылки на территории Верхоленского уезда Иркутской губ.Отбывали декабристы, участники польских восстаний 1830-31……..

Большой энциклопедический словарь

Вилюйская Ссылка — в России место политической (с нач. 19 в.) ссылки натерритории Вилюйского окр. Якутской обл. В 1872-83 в Вилюйской ссылке былН. Г. Чернышевский, в 1889-98 — участники Якутской трагедии (1889).

Енисейская Ссылка — в России 17 — нач. 20 вв. место политической ссылки натерритории Енисейской губ. В 17-18 вв. ссылались участники восстания С. Т.Разина и Е. И. Пугачева, а в 19 в. декабристы, петрашевцы,……..

Большой энциклопедический словарь

Каторга И Ссылка — научный исторический журнал Общества бывшихполиткаторжан и ссыльнопоселенцев, в 1921-35, Москва, 116 номеров. Статьипо истории революционного движения в России.

Большой энциклопедический словарь

Нарымская Ссылка — в Российской империи место политической ссылки натерритории Нарымского кр. (север Томского уезда). Возникла в 18 в.,отбывали декабристы, участники польских восстаний……..

Большой энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Туруханская Ссылка — в России политическая ссылка на территорииТуруханского кр. (север Енисейской губ.). Возникла в 18 в.

Большой энциклопедический словарь

Верхоянская Ссылка — см. Якутская ссылка.

Советская историческая энциклопедия

Вилюйская Ссылка — см. Якутская ссылка.

Советская историческая энциклопедия

Енисейская Ссылка — место политич. ссылки в дореволюц. России. Находилась в границах б. Енисейской губ. Возникла в 17 в., являлась местом ссылки участников восстаний С. Разина, Е. Пугачева……..

каторга И Ссылка — ист.-революц. журнал, орган Всесоюзного Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев; издавался в Москве в 1921-35. Всего вышло 116 номеров. Осн. разделы «К. и с»: история……..

Советская историческая энциклопедия

Нарымская Ссылка — политич. ссылка в царской России на севере Томской губ. Возникла в 18 в., ликвидирована после Февр. революции 1917. Н. с. отбывали декабристы П. Ф. Выгодовский и Н. О. Мозгалевский,……..

Советская историческая энциклопедия

Ссылка Политическая — в России — принудительное удаление лиц, обвинявшихся в политич. преступлениях, по суду или в адм. порядке в отдаленную местность на определенный срок или бессрочно на……..

Якутская Ссылка — возникла в сер. 17 в.; до отмены крепостного права в 1861 была не только наказанием, но и средством принудит. колонизации. В Я. с. направлялись участники гор. и крест. восстаний,……..

Советская историческая энциклопедия

Посмотреть еще слова :

Ссылка это что такое Ссылка: определение — История.НЭС

ССЫЛКА

наказание, налагавш. за тяжелые политич. и религ. преступл. с целью изолировать преступника от гражд. общины. С. в большинстве случ. влекла за собой лишение гражд. прав. Введ. Клисфеном в Афинах остракизм (суд черепков) позволял раз в год изгонять из страны отдельных граждан без ущемл. их достоинства и имуществ. прав сроком на 10 лет с целью защиты госуд. от угрозы тирании и олигархии. В Риме иногда допуск. замена смертн. приговора добровол. С. Наряду с объявл. вне закона существ. смягч. форма С., не сопровождавш. лишением гражд. прав (релегация).

Оцените определение:

Источник: Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах

Ссылка

наказание, налагавшееся за тяжелые политич. и религиозные преступления с целью изолировать преступника от гражданской общины. С. в большинстве случаев влекла за собой лишение гражданских прав (греч. atimia, лат. interdictio). Введенный Клисфеном в Афинах остракизм (суд черепков) позволял раз в год изгонять из страны отдельных граждан без ущемления их достоинства и имуществ. прав сроком на 10 лет с целью защиты государства от угрозы тирании и олигархии. В Риме иногда допускалась замена смертного приговора добровольной С. Наряду с объявлением вне закона существовала смягч. форма С, не сопровождавшаяся лишением гражданских прав (релегация).

Оцените определение:

Источник: Словарь античности. Перевод с немецкого Прогресс 1989 г.

ССЫЛКА

вид уголовного наказания -удаление осужденного из места его жительства с обязательным поселением в определенной местности. В России сложилась в 16-17 вв., наибольшее распространение получила в 19 — нач. 20 вв., применялась по суду или в административном порядке (см. Административная ссылка), главным образом в отношении лиц, обвинявшихся в политических преступлениях. После октября 1917 широко применялась в отношении «классово чуждых элементов» (выходцев из дворянства, духовенства и др.), к представителям оппозиционных (в т. ч. социалистических) партий. Массовый характер приобрела в конце 1920-х гг. в ходе кампании по «раскулачиванию». Во время Великой Отечественной войны ссылке (депортации) подверглись целые народы (немцы Поволжья, балкарцы, крымские татары, чеченцы и др.).

Оцените определение:

Источник: Энциклопедия История отечества, Большая Российская энциклопедия

ССЫЛКА

вид уголовного наказания, состоящий в удалении осужденного из места его жительства с обязательным поселением в определенной местности. В России применялась по суду или в административном порядке главным образом в отношении лиц, обвинявшихся в политических преступлениях. Сложилась в XVI—XVII вв., наибольшее распространение получила в XIX—начале XX вв. В советском уголовном праве С. как отдельный вид наказания существовала до 1992 г. Не могла применяться к несовершеннолетним, беременным женщинам и женщинам, имеющим на иждивении детей в возрасте до 8 лет. В зарубежных европейских странах введена в XV—XVI вв. Из Великобритании преступники ссылались в Америку (до 1776 г.) и в Австралию (до 1852 г.), что служило также целям заселения новых территорий. В некоторых странах Западной Европы С. сохранялась в XX в. Из Португалии политзаключенные ссыпались в африканские колонии до 1974 г., из Греции в период военной диктатуры 1967—1974 гг. на остро

ссылка — это… Что такое ссылка?

ССЫЛКА

1. ССЫ́ЛКА, -и; мн. род. -лок, дат. -лкам; ж.

1. к Сосла́ть — ссыла́ть. Приговорить к ссылке в Сибирь. Это преступление каралось ссылкой на каторжные работы.

2. Пребывание на поселении в качестве ссыльного; время такого пребывания. Отбывать ссылку. Место ссылки. Заболеть во время ссылки.

3. Место, куда сослан кто-л. Сослать в ссылку на Север. Жить в ссылке. * Завтра же до короля дойдёт, что Дон Гуан из ссылки самовольно В Мадрит явился (Пушкин).

◁ Ссы́льный, -ая, -ое. С-ое место. С-ая жизнь. С. преступник (находящийся в ссылке).

2. ССЫ́ЛКА, -и; мн. род. -лок, дат. -лкам; ж.

1. к Сосла́ться — ссыла́ться. С. на неопытность не может послужить вам оправданием.

2. Цитата, выдержка откуда-л. или указание источника, на которые ссылаются в тексте. С. на первоисточник. С. внизу страницы.

◁ Ссы́лочный, -ая, -ое (2 зн.). С-ое примечание.

* * *

ссы́лка вид уголовного наказания — удаление осуждённого из места его жительства с обязательным поселением в определенной местности. В России применялась по суду (до 1993) или в административном порядке (см. Административная ссылка), главным образом в отношении лиц, обвинявшихся в политических преступлениях. Сложилась в XVI—XVII вв., наибольшее распространение получила в XIX — начале XX вв.Энциклопедический словарь. 2009.

Ссылка (запись) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Ссылка.Ссы́лка — запись, которая идентифицирует документ или его часть.

Используется в документе для связи с другим документом, а также для связи одной части документа с другой частью. Полная идентификация документа используется в библиотечном деле в виде библиографической записи. Используют также термины внутренняя ссылка (ссылающаяся на другую часть того же документа) и внешняя ссылка (ссылающаяся на другой документ). Ссылки как средство указания на источник приводимой информации существуют и в устной речи, и на письме ровно с тех пор, как эти самые средства передачи информации появились. Особенность ссылки — её краткость: не требуется приводить часть текста (цитировать), а достаточно лишь указать источник.

Ссылка на текст почти всегда имеет такой вид — «, 8:2».

Для обычных книг существуют несколько других типов написания ссылок, один из них, к примеру, такой (пишется обычно в круглых скобках):

- Имя автора. Название книги. Город, год издания. Цитируемая страница(ы).

Наибольшее развитие система ссылок получила в такой отрасли книжного дела, как словари и энциклопедии. Например, в предисловии к Большой советской энциклопедии (3-е изд., 1969—1978) указывается:

Ссылками — уважительными или критическими — на произведения предшественников переполнены книги авторов, работавших в историческом жанре на протяжении эллинистической и римской эпох, отмечает проф. И. Е. Суриков[1].

Принципиально новое слово в практике использовании ссылок было сказано в 1991 году с изобретением сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) Тимом Бернерсом-Ли идеологии World Wide Web, или Всемирной паутины — совокупности веб-страниц с различным, в том числе мультимедийным контентом и, главным в контексте данной статьи, — гиперссылками, что, как пишет Интернетско-русский разговорник, вообще «является фундаментальным свойством веб-страниц». Причём ссылкой в данном случае «может являться не только некоторая часть текста, но и картинка или её часть»[2].

Главным отличием простой «текстовой» от гиперссылки является то, что щёлкнув мышью по последней, вы моментально сможете просмотреть источник информации, на который ссылается автор статьи или сайта. При этом полностью исключаются утомительные поиски литературы, хождение по библиотекам и многочасовое вдыхание книжной пыли — оригинал можно прочесть через считанные секунды после «клика».

В последние годы Интернет вообще и ссылки в частности становятся предметом философских исследований. В частности, итальянский семиолог, писатель и философ Умберто Эко в одной из своих лекций, прочитанной на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 года, высказал идею, что «Если телевидение, ориентирующее на зрительный образ, ведёт в конечном счёте к упадку грамотности, то компьютер, так или иначе предполагающий работу со словами (чтение строк на экране, ввод данных, общение в чатах), реанимирует умение работать с печатными текстами»[3].

Кандидат философских наук, доцент В. А. Емелин, опираясь на идеи Эко, указывает:

Если обычный текст является линейным…, то… гипертекст открывает новые «поперечные» измерения… Читая книгу, мы не можем покинуть её пределы, при этом не расставаясь с ней. Когда её содержание вынуждает обратиться к другим источникам, то нам приходится отложить один текст, уйти за рамки его пространства и переключить своё внимание на другой… Гипертекст полностью меняет ситуацию… Применяемый во всемирной паутине язык HTML… обеспечивает мгновенный переход от одного текста к другому, причём для этого не нужно покидать пространство исходного текстового поля. Стоит указать на снабжённое гиперссылкой слово или предложение, и перед вами связанный с ним текст. Первоначальный текстовый фрагмент при этом не исчезает, а лишь уходит на некоторое время на второй план. Текст, не теряя своих пространственных очертаний, обретает иное измерение, где он становится в буквальном смысле бесконечным, ведь от одной ссылки можно двигаться к другой и так далее без конца[3].

Ссылки: история происхождения, способы получения и использования в интернете

1. Определения

2. История ссылок

3. Ссылки в интернете

4. Как получить ссылку

5. LinkBaiting

6. О покупке платных ссылок и о том, как заработать на ссылках

7. Ссылки и поисковые системы

8. Заключение

1. Определения

Что такое ссылка.

Для кого-то это примечание в книге, отсылающее читателя к другой странице или главе этого издания. Для других ссылка (она же гиперссылка) – это определенным образом размеченный текст (либо некое графическое изображение), содержащий в себе переадресацию на страницу другого внешнего ресурса (сайта). Для третьих ссылка — это вид уголовного наказания, когда происходит принудительное удаление государственной властью своих или чужих подданных (например, военнопленных) в отдаленные местности.

Так вот, о тех ссылках, которые гиперссылки (они же ссылки в интернете), и пойдет речь в данной работе. Но сперва немного истории.

2. История ссылок

Впервые ссылки и указания на другие работы употреблялись еще за 3000 лет до н. э. в папирусах и на глиняных табличках.

Современный же гипертекст начал свое развитие в 1945 году, когда доктором Ванневаром Бушем была упомянута идея создания машины, предназначенной для хранения различных видов научных документов, суть которой состояла в том, что любой материал можно было связать с произвольным разделом другого документа.

Затем мысль пошла дальше – появилось желание реализовать интерактивное взаимодействие компьютера и человека. Это было предложено Дугласом Энгельбартом, но, поскольку это был 1963 год, технически осуществить такую задумку не представлялось возможным – компьютеры могли принимать данные только на перфокартах.

В это же время Теодор Холм Нельсон занимался работой по созданию программы для подготовки текстов, позволяющей сравнивать различные элементы материалов, вносить и отменять изменения, пересматривать сделанную работу. Именно им впервые, были предложены такие понятия как hypertext и hypermedia. Произошло это на конференции Ассоциации компьютерной машинерии в 1965 году.

С изобретением же в 1991 году идеологии Всемирной паутины (World Wide Web) было сказано принципиально новое слово в использовании ссылок. Смысл заключался в создании совокупности веб-страниц с различным, в том числе и мультимедийным, содержанием и гиперссылками.

Первая система, в которой была реализована концепция использования гипертекста, получила название Hypertext Editing System. К этому времени под руководством сотрудника IBM Чарльза Голдфарба, был создан первый язык разметки документов Generalized Markup Language (GML), в котором была реализована концепция типа документа и вложенных друг в друга структур.

Далее в комитете по обработке информации Американского национального института стандартов (ANSI) было создано новое направление, целью деятельности которого стало формирование стандарта на мощный язык разметки документов, который получил название SGML (Standard General Markup Language).

Примерно это время можно считать началом расцвета гипертекстовых технологий.

Легендарные «отцы гипертекста» Тед Нельсон (слева) и Даг Энгельбарт

3. Ссылки в интернете

Зачем нужны, как работают

По своей сути ссылки – это средство перемещения по интернету, фрагмент страницы, указывающий на другую страницу и позволяющий посетителю перейти на нее при нажатии. Также ссылка может указывать на доступный для скачивания файл, расположенный в интернете, содержа в себе полный путь (URL) к этому файлу. Следовательно, линки (от англ. link – ссылка) нужны для того, чтобы пользователь мог путешествовать по просторам сети, переходя с одной страницы на другую, закачивать файлы и обмениваться ссылками на интересующие ресурсы с другими пользователями.

Как следствие таких действий пользователей, в интернете имеется множество ссылок на различные ресурсы, которые учитываются поисковыми системами при ранжировании сайтов в выдаче по различным запросам. Об этом речь пойдет чуть позже, сначала будут рассмотрены виды ссылок и способы их получения (к примеру, создание ссылки на ваш веб-сайт).

Виды ссылок

Имеет смысл говорить о видах ссылок в плане функционального их назначения, либо относительно их простановки и появления на страницах ресурсов.

Функциональные виды

1. Стандартная ссылка.

Стандартными являются большинство ссылок, встречаемых в интернете. Обычно оформляется как подчеркнутый сплошной линией текст, возможны варианты с выделением цветом, отличным от цвета остального текста. Иногда дополнительно делается разделение на внешние и внутренние ссылки.

2. Функциональная ссылка (переключатель).

Эти ссылки работают без перезапуска страницы, оформляются как подчеркнутые пунктирной линией.

3. Ссылка, открывающаяся в отдельном окне.

Такие ссылки принято отображать в виде дополнительной иконки.

Виды относительно простановки и появления

1. Односторонние ссылки.

Какие ссылки называют односторонними, понять легко. Это те, которые не предполагают обратной (ответной) ссылки, к примеру, с вашего сайта на сайт партнера, установившего ссылку на ваш ресурс. Чаще всего такие ссылки появляются по инициативе веб-мастеров других сайтов, решающих установить на странице ссылку (возможно также размещение целых статей, либо анонсов, содержащих ссылку) на ваш сайт по своим причинам. Никто этого обычно не запрещает, но при этом в редких случаях при установке ссылок уведомляют об этом ресурс, на который ставится ссылка, это считается признаком «хорошего тона». Поэтому возникновение таких ссылок – процесс стихийный и, в то же время, выгодный для того ресурса, на который ставятся ссылки. Ведь именно такие – односторонние ссылки, больше всего ценятся поисковыми системами в виду сложности их получения.

2. Платные ссылки.

Это те же односторонние, однако их появление связано с определенными материальными затратами, поскольку платные ссылки — один из видов рекламы, не столько оказывающий воздействие на повышение узнаваемости и приток посетителей, сколько повышающий вес и, следовательно, позиции сайта в поисковых системах. Цену и возможность размещения ссылки каждый из сайтов определяет для себя сам. Обычно веб-мастера заинтересованы в получении прибыли со своего ресурса, ведь в зависимости от показателей весомости сайта цены на покупку ссылок меняются в очень широких пределах – от нескольких долларов до тысяч долларов и более.

3. Двусторонние ссылки.

Они же взаимные ссылки. Появляются в результате обмена веб-мастерами двух ресурсов линками (либо статьями, пресс-релизами и прочей информацией, содержащей ссылку) с целью повышения веса своего сайта, либо для привлечения дополнительной аудитории пользователей. Особенно это может быть эффективно, если обмениваются ссылками ресурсы, близкие по тематике. Однако здесь могут возникнуть и определенные сложности – вряд ли ваш конкурент (а если сайты обладают схожей тематикой, то часто они конкурируют) захочет потерять часть своей потенциальной аудитории, и к тому же повысить позиции другого аналогичного сайта. Так или иначе, такие ссылки уже менее весомы для поисковых систем, поскольку взаимный обмен ссылками лишь для искусственного завышения позиций страниц распространенное явление.

4. Ссылки из каталогов.

Это самый популярный сейчас и доступный метод получения ссылок. Работа по раскрутке сайта начинается обычно именно с регистрации в каталогах (у любого веб-мастера есть своя так называемая база, т.е. список каталогов). Смысл тот же, что и с двусторонними ссылками, разница в том, что обмен происходит со специально созданным для агрегирования в себе различных, разделенных по тематикам ссылок, ресурсом. Каким бы качественным ни был такой ресурс, ссылка с него не дает значительного эффекта, такие действия применительны чаще всего на первых этапах раскрутки сайта. Хотя продвижение низкочастотных запросов по каталогам обычно дает желаемый эффект. Возможна также автоматическая регистрация в каталогах, когда ваш ресурс посредством специальной программы добавляется в сотни и тысячи каталогов без вашего участия. Но у этого метода могут быть негативные последствия в виде санкций со стороны поисковых систем.

5. Ссылки из директорий.

Существуют директории (крупные авторитетные каталоги ) JoeAnt, DMOZ, Яндекс.Каталог и другие. Как правило, они модерируются вручную. Попасть туда непросто – для этого нужно иметь уже достаточно весомый, раскрученный и пользующийся популярностью ресурс. Хотя возможно размещение вашего сайта, при соответствии им определенным критериям, которые будет проверять специальный человек – модератор, ответственный за содержание той или иной категории, иногда еще и за плату. Тем не менее, страницы таких каталогов имеют очень приличный вес, часто посещаются роботами поисковых систем, кроме того включение вашего ресурса в такой тематический каталог повлечет за собой хороший дополнительный приток целевой аудитории. Так что в любом случае к этому стоит стремиться для увеличения позиций и популярности сайта.

6. «Прямые» и «непрямые» ссылки.

В некоторых случаях, когда создается ссылка на ресурс, она помещается в скрипт, либо используются параметры для переадресации. Такие варианты размещения ссылок именуют «непрямыми», положительного эффекта при ранжировании в выдаче поисковых систем они не оказывают. А поскольку почти все роботы поисковиков не учитывают ссылки, содержащиеся в скриптах и не способны распознать ссылку с параметрами, толк от такой ссылки будет лишь в притоке целевых посетителей за счет переходов. Следовательно, идти на размещение таких ссылок имеет смысл только на ресурсах с высокой посещаемостью.

Так или иначе, не стоит злоупотреблять размещением только одного вида ссылок с однотипных ресурсов (только каталоги или форумы) для своего сайта, поскольку это может быть негативно оценено поисковыми системами. Лучше сочетать различные виды для получения наиболее правдоподобной картины естественным образом формирующихся ссылок. К примеру, если большинство ваших входящих ссылок будут односторонними, это может спровоцировать наложение штрафных санкций со стороны поисковых систем, потому что, вероятнее всего, ведется покупка односторонних ссылок. Здесь полезно разбавить общую картину, использовав другие методы получения ссылок, следовательно, получая другие виды ссылок на свой ресурс.

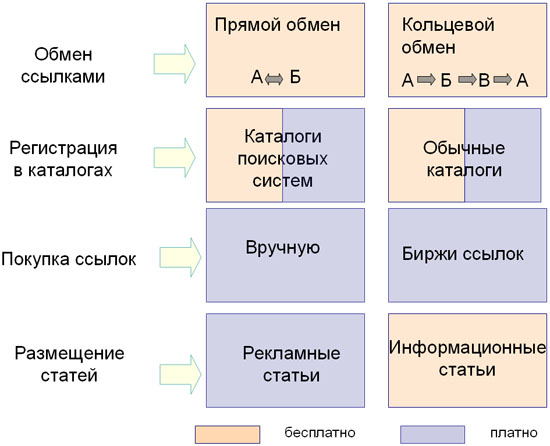

Схематично все существующие на данный момент в рунете способы получения ссылок можно представить в виде таблицы:

4. Как получить ссылку

Прежде чем озаботиться получением ссылок на свой ресурс, сразу следует определиться – какая цель при этом преследуется. Необходим как можно больший приток аудитории на сайт? Или же интересует увеличение веса ресурса в глазах поисковых систем? И уже исходя из этого выбирать те интересующие ресурсы, и те способы получения ссылок, которые окажут требуемый эффект.

Обмен ссылками

Наиболее распространенный и при этом весьма действенный метод получения ссылок – это обмен. В этом случае выигрывают обе стороны, поскольку происходит, пусть и не такое сильное, как в случае установки односторонней ссылки, но повышение весовых характеристик сайтов. О принципах обмена ссылками подробно писалось здесь и тут .

С кем меняться

Сперва, как уже говорилось, необходимо определить, с какими ресурсами будет производиться обмен. Очевидно, что лучше всего, если это будут сходные по тематике сайты, с показателями, как можно более высокими и широкой аудиторией. В этом случае значительный толк от такой ссылки гарантирован. Но при этом стоит учитывать: не все ресурсы пойдут на обмен. Причин на то может быть несколько: более низкие показатели вашего сайта, нахождение в одной конкурентной нише, да и просто нежелание ставить лишнюю исходящую ссылку на чей-то ресурс.

Так или иначе, прежде чем начинать вести переговоры о возможности обмена, надо составить список качественных и подходящих вам ресурсов, предлагать которым обмен имеет смысл. Поиск можно осуществлять различными методами, приведем наиболее очевидные и часто применяемые.

Поиск сайтов для обмена ссылками в поисковых системах

Если пытаться получать ссылки для приобретения авторитета сайта в глазах поисковой системы, к примеру, Яндекса, то вполне логично будет искать ресурсы для обмена в этом же поисковике, таким образом сразу можно быть уверенным, что эти сайты проиндексированы и находятся в базе системы (т.е. ссылка с такого сайта наверняка передаст некий вес вашему ресурсу) и заодно можно отсортировать сайты по убыванию ТИЦ, таким образом откинув наиболее слабые сайты. Для этого даже существует ряд онлайн-программ, которыми можно воспользоваться для облегчения ручного труда.

Анализ ссылающихся на конкурентов

Если же сайт, который вы собираетесь предлагать для обмена, еще недостаточно раскручен, и по определенным запросам далек от верхушки выдачи, можно попробовать предложить обмен тем, кто ссылается на сайты, в этой самой верхушке находящиеся. Абсолютно не факт, конечно, что все эти ссылки получены с помощью обмена, но так или иначе попробовать стоит.

Регистрация сайта в каталогах

Один из наиболее популярных способов получения ссылок. Об этом уже писалось в другом мастер-классе про платные, бесплатные каталоги, не будем останавливаться на этом подробно.

Обмен с сайтами, зарегистрированными в каталоге

Самым действенным видится метод поиска сайтов для обмена в тематичных каталогах. Т.е. если вы нашли каталог ссылок, зарегистрировались в нем в определенной тематике и там же видите еще множество таких ресурсов, то явно эти ссылки получены при помощи обмена, а значит, вероятность того, что эти ресурсы заинтересованы в обмене ссылками с ресурсами по схожей тематике, высока, следовательно, на ваше предложение наверняка поступил положительный ответ.

От каталога к каталогу – по цепочке

Далее, когда мы нашли некоторое количество сайтов в каталоге и предложили им обмен, стоит вновь вернуться к пункту «Анализ ссылающихся на конкурентов» и повторить процедуру, т.е. таким образом можно будет обнаружить в каких еще каталогах, или на каких сайтах стоит ссылка на этот ресурс и таким образом двигаться от каталога к каталогу, от сайта к сайту, рассматривая варианты и предлагая обмен подходящим.

Единственная сложность, которая возникнет в процессе данного действа – просмотр ссылающихся на сайт ( в связи с тем что Яндекс отключил позволяющие это делать операторы), но здесь можно воспользоваться другими вариантами получения ссылающихся на сайт, правда это уже тема другого мастер-класса. Вот, к примеру, в MSN и Yahoo для поиска ссылок на домен существует команда “linkdomain:site.ru”, которая возвращает все страницы, содержащие ссылку на site.ru или его внутренние страницы.

Поиск на форумах в темах про размещение

Поскольку большое количество веб-мастеров заинтересовано в обмене ссылками, существует множество форумов, в которых есть разделы, этому посвященные. Там можно найти интересные и полезные предложения, рассмотреть различные варианты. К примеру:

www.webmaster-talk.com

www.seo-guy.com

Какими ссылками меняться

Для обмена разумнее всего написать уникальную статью. В этом случае ссылка получается наиболее правдоподобной с точки зрения поисковой системы. Правда, здесь есть одно значительное «но» — сочинять уникальные статьи достаточно долго и трудоемко, в случае же размещения одного и того же текста на различных ресурсах повышается вероятность отсеивания этих дублей поисковиком. Поэтому чаще всего пишут либо короткие уникальные однолинки (короткие тексты с одной ссылкой), либо, если уж ресурс достаточно весомый или все же есть такая возможность , – создаются более объемные статьи с несколькими ссылками (многолинки).

Как меняться

Перед тем как заняться поиском сайтов для обмена, необходимо провести определенные доработки на своем ресурсе. Во-первых, создается каталог для обмена (куда будут размещаться ответные ссылки), поставить на него ссылку с главной страницы. Многие стараются запрятать эту ссылку как можно дальше и сделать наиболее общее название, в духе «Партнеры», «Полезные ресурсы», «Полезные ссылки» и т.д. Далее каталог должен содержать несколько различных рубрик по тематике сайта, делается это для того чтобы избежать большого количества ссылок на одной странице, не сделать сайт похожим на линкферму и, как следствие, избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. После этих действий лучше всего дождаться, пока каталог будет проиндексирован поисковой машиной, а лучше приобретет вес, это будет дополнительным стимулом для вебмастеров согласиться на ваше предложение о размещении ссылки.

Следует также упомянуть возможность не прямого, а трехстороннего обмена ссылками. В этом случае вы размещаете обратный линк не у себя на сайте, а на каком-либо другом. Но этот способ редко когда приносит требуемые результаты, поскольку многие веб-мастера придерживаются обмена только взаимными ссылками.

Не следует забывать и про ведение отчетности о проделанной работе, чтобы не повторяться и не предлагать одним и тем же ресурсам обмен дважды и знать, с какими ресурсами обмен уже совершен.

5. LinkBaiting

Изначально linkbaiting появился как естественное явление, потому что пользователи ссылки охотнее ставят на интересные страницы. Так вот, суть метода, называемого Link Baiting (можно перевести как «ловля ссылок на приманку») – в том, чтобы эти интересные страницы создавать. Происходит обычно так: создается интересный, полезный и непременно уникальный контент, затем – «забрасывается крючок», т.е. делается упоминание об этой статье на всевозможных форумах, блогах, сайтах и гостевых книгах. Как результат данного действия (ну конечно при действительно стоящей и хорошо сделанной странице) начинают в геометрической прогрессии возникать ссылки на эту страницу, что дает вполне понятный эффект – увеличение популярности и веса этой страницы, и, как следствие – всего сайта.

Примеров линкбейтинга множество – это и различные голосования (как когда был создан сайт www.browserwar.org, состоящий из одной страницы, где предлагалось оставить голос за любимый используемый браузер), развлекательные страницы (подборки фотографий, либо других текстовых или видео материалов), любые другие нестандартные страницы (к примеру, «Последняя страница Интернета», страница, попиксельно проданная за миллион долларов и т.д.)

Размещение текстовых материалов

Кроме обмена ссылками, есть еще ряд вариантов получения ссылок, один из них – размещение своего контента (статей, пресс-релизов, обзоров и т.п.) на специальных сайтах. Именно об этом пойдет речь в этом разделе.

WikiPedia как источник ссылок

Стоит рассмотреть такой популярный ресурс как Википедия с точки зрения возможности размещения ссылок. Для этого необходимо добавить туда свою статью, непременно со ссылкой на наш ресурс. Не стоит отчаиваться, если по данной тематике уже есть статья, всегда есть возможность добавить свой сайт в раздел «ссылок по теме». Если ресурс действительно стоящий, то эта ссылка может оставаться там до нескольких месяцев. К сожалению, совсем недавно все внешние ссылки с Википедии получили атрибут nofollow, потеряв при этом вес в глазах поисковиков, но тем не менее благодаря такой ссылке можно получить дополнительный приток целевой аудитории.

Размещение пресс-релизов

Неплохим источником для простановки ссылок могут быть различные пресс-релизы. Для этого необходимо поискать в Google или Яндексе сайты, занимающиеся их распространением. Вот несколько таких ресурсов:

www.prweb.com

www.pressbox.co.uk

www.prleap.com

www.webwire.com

Круги по интересам

Немаловажно просматривать другие ресурсы по вашей тематике, где происходит общение заинтересованных темой людей. Имеет смысл стать «своим человеком» в этом круге по интересам – оставлять сообщения на форумах, гостевых книгах, вести обсуждение в блогах по схожей тематике, при этом, конечно же, не забывая упоминать свой сайт. Помимо дополнительных посещений есть вероятность получения хороших, и, что важно, естественным образом формирующихся ссылок, проставляемых людьми, заинтересованными в тематике вашего издания.

6. О покупке платных ссылок и о том, как заработать на ссылках

Покупка платных ссылок

Как уже говорилось ранее, есть возможность получения ссылки на свой сайт (разумеется, односторонней) за деньги. Здесь применимы те же основные моменты подбора сайтов для покупки, что и для размещения – больший толк будет от ссылки с тематичного ресурса, чем выше его авторитет в глазах поисковых систем, тем лучше, прямые конкуренты вряд ли пойдут на продажу ссылки и т.д. Кром того, можно воспользоваться услугами линкоброкеров, которые (также, в свою очередь, за умеренную плату, либо процент от сделки) проведут подбор и размещение ваших ссылок.

Не будем подробно останавливаться на этом пункте, поскольку об этом можно подробно узнать из другого мастер-класса — Продвижение платными ресурсами. Стоит лишь упомянуть о том, что возможна покупка не только коротких однолинковых ссылок, а, к примеру, еще и размещение заказных постов (сообщений на форумах, блогах) с вашей статьей и ссылкой и т.п. Не стоит забывать о том, что поисковики резко отрицательно относятся к покупке ссылок, поэтому возможно либо наткнуться на тот сайт, который уже давно продает ссылки в открытую и при этом находится в «черном списке» поисковых систем (соответственно, такая ссылка никакого толку не даст), либо наоборот – получить санкции на свой сайт за злоупотребление этим методом получения ссылок.

Как заработать на ссылках

Учитывая то, сколько сейчас есть желающих получить ссылку на свой сайт, либо продвинуть в топ выдачи поисковой системы другой ресурс, можно с уверенностью говорить о не меньшем количестве желающих на этом заработать, то есть на продаже ссылок (поскольку в настоящее время ссылки являются наиболее значительным показателем весомости и популярности сайта). Соответственно, известно множество способов так или иначе заработать на таком великом изобретении человечества как ссылка. Это может быть либо продажа ссылок с сайта, либо размещение рекламных объявлений (статей, баннеров, пресс-релизов), где за переходы по ссылкам (или за их показы платятся деньги). Существует множество крупных и известных систем на этом специализирующихся, в качестве примера можно привести всем известные Adsense, Директ, Бегун и прочие системы PPC (pay per click – оплата за клик).

7. Ссылки и поисковые системы

Итогом появления ссылок для поисковых систем стало рождение такое понятия как ссылочное окружение сайта. Это количество и качество ссылок на данную страницу с других страниц интернета. Соответственно, чем больше ссылок, «окружающих» ваш сайт и чем они качественнее, тем лучше они влияют на ресурс. Поисковой системой по определенному алгоритму проводится ссылочное ранжирование – влияние якорного текста ссылки на ранжирование сайта в поиске по определенному ключевому слову. Чем больше (и качественнее) ссылающихся сайтов имеют в своих ссылках определенный текст, тем выше вероятность вашего сайта приблизиться к вершине поисковой выдачи по запросу, состоящему из этого текста. Наряду с этим, формируются так называемые показатели цитируемости или, иначе говоря, показатели авторитетности сайта от поисковых систем: ТИЦ, ВИЦ и PageRank.

Далее необходимо упомянуть о том, что как без поисковых систем не было бы такого количества ссылок, так и без ссылок не могли бы действовать по своим алгоритмам современные поисковые системы. Нет, появляются и существуют, конечно же, и такие поисковые системы, для которых влияние ссылок не столь существенно (к примеру, поисковики, в которых результаты выдачи зависят только от «проплаченности» определенных запросов). Но так или иначе, поисковые машины должны узнавать о существовании того или иного ресурса – будь то добавление адреса сайта в базу системы для его индексации, заявка в любом другом виде или же вариант, когда сайт находится по ссылке.

В заключение, приведем простые правила создания хороших ссылок и резюмируем к каким ссылкам поисковые системы относятся негативно, вплоть до наложения санкций.

Для того чтобы ссылка считалась «хорошей» очень желательно выполнение следующих пунктов:

1. Ресурс, на котором расположена ссылка должен быть доступен к индексации, или уже находиться в индексе.

2. Предпочтительно чтобы ресурс уже имел вес в глазах поисковых систем (ТИЦ, PR) и был как можно старше. Наибольший приоритет поисковиками отдается ссылкам, размещенным на главных страницах сайтов, причем сайтов близких по тематике к тому на который ведет линк.

3. Ссылка должна быть прямой, т.е. вида link text и размещена на странице, с которой как можно меньше внешних линков.

4. Также, особое внимание следует уделить составлению текстов ссылок. Рекомендации можно найти здесь.

Не будет толка для продвижения от ссылок через JavaScript, редиректных ссылок вида link text, ссылок с параметрами и атрибутом nofollow. Так же не следует увлекаться ссылочным спамом (размещением ссылок на ресурсах со свободным доступом информации – в гостевых книгах, блогах, форумах, комментариях и т.п.), автоматическими линкаторами (программами которые автоматически добавляют сайт в сотни и тысячи каталогов для размещения ссылок) и тому подобными методами, поскольку не все методы получения ссылок одинаково полезны. К примеру, за покупку либо продажу линков возможно наложение штрафных санкций поисковых систем.

8. Заключение

Автор ни в коей мере не претендует на всеобъемлющее изложение информации о способах и методах получения ссылок, их воздействии на поисковые системы, целью данной работы было лишь показать самые распространенные и используемые методы создания линков, сделать краткий экскурс в историю зарождения и развития ссылок, отметить какие ссылки можно считать «хорошими», а какие нет. Но в целом, мнение одно, — гиперссыка – великое изобретение человечества, без ссылок не было бы удобным образом систематизированной информации, быстро развивающейся информационной сферы, да и интернета вообще. Пожелать хочется одного – чтобы ссылки не теряли своего исконного назначения – формировались естественным образом для всеобщего удобства и действенности.

Ссылка в Сибирь — Википедия

Ссылка в Сибирь — уголовное наказание в Русском царстве, Российской империи и СССР, заключавшееся в насильственном переселении человека на жительство в Сибирь.

В Русском царстве[править | править код]

Местами ссылки в России первоначально являлись окраины Европейской России: Урал, затем — Кавказ, а с ходом освоения восточных районов — Сибирь.

Первыми сибирскими ссыльными считаются жители Углича, сосланные в Пелымский острог по делу об убиении царевича Димитрия в 1593 году — через год после основания самого Пелыма. В 1599 году туда же сосланы стольники Василий Никитич и Иван Никитич Романовы.

По подсчётам Петра Буцинского, в первой половине XVII века в Сибирь сослано не менее 1 500 человек.

В Российской империи[править | править код]

Массовый характер ссылка в Сибирь приобрела после отмены в середине XVIII века смертной казни и замены её вечной каторгой.

Ссылка по суду до XIX века нередко сопровождалась телесными наказаниями, клеймением и членовредительством.

Ссылка уголовных и политических преступников в Сибирь в XIX веке рассматривалась правительством прежде всего как средство заселения края при ограничении свободного переселения. В системе уголовного законодательства Российской империи существовали следующие разновидности ссылки: после отбытия срока каторжных работ, на поселение (жительство), административная и на водворение. Как правило, приговорённые к ссылке, через специальные учреждения в Тобольске и Тюмени, в зависимости от тяжести проступков, распределялись по губерниям и областям Сибири: чем серьёзнее правонарушение, тем дальше на восток водворялся осуждённый. В губернских и областных центрах местные экспедиции о ссыльных определяли место водворения правонарушителя (уезд, волость). В волостном правлении ссыльному назначалось место жительства в одном из селений с правом заниматься сельскохозяйственным трудом или промыслом с причислением к местному обществу.

После восстания 1825 года в Сибирь были сосланы многие декабристы. В 1831 году в Сибирь на каторгу и в ссылку были отправлены тысячи участников польского восстания 1830—1831.

В 1860—1870-е годы в Сибирь попадали участников крестьянских волнений, членов народнических и народовольческих организаций, участников Польского восстания 1863—1864, начиная с конца XIX века — члены левых политических организаций.

Во второй половине XIX века именно Сибирь являлась главным место политической ссылки Забайкалье, Якутская область, Енисейская, Иркутская и Томская губернии. К началу XX века в Сибири находилось до 300 тыс. ссыльных.

С 1906 года в Сибирь направлялись участники Революции 1905—1907 годов.

6 (19) марта 1917 года Временное правительство объявило политическую амнистию, а 26 апреля (9 мая) 1917 года политическая ссылка была официально упразднена.

В СССР[править | править код]

В 1922 году в Советском Союзе официально учреждена высылка и ссылка, хотя впервые советская власть применила ссылку в Сибирь ещё в 1921 году. Первые ссыльные в Сибирь имели преимущественно политическую окраску. В числе ссыльных были не только представители партийной интеллигенции, но и духовенства, студенчества, участники национального и антибольшевистского движений, так называемые бывшие (дворяне, торговцы, предприниматели) и др.

В течение 1924 в распоряжение ПП ОГПУ по Сибири поступило до 2 тысяч человек, или около трети приговорённых к административной высылке и ссылке. В целом по стране численность подвергнутых во внесудебном порядке высылке и ссылке увеличилась с 6 274 человек в 1925 до 24 517 человек в 1929 году.

К 1930 году в Сибирском крае размещалось около 16 тысяч высланных и ссыльных всех категорий; их наибольшая концентрация была в Красноярском, Томском и Канском округе.

Ссылка могла назначаться и в качестве дополнительного наказания после отбытия основного или при замене не отбытой части лишения свободы менее тяжким наказанием. В советское время ссыльнопоселённые были обязаны заниматься общественно полезным трудом, иначе им ещё грозило и наказание за тунеядство.

В 1939—1941 годы, с присоединением к СССР целого ряда западных территорий, ссылке были подвергнуты целые социальные группы населения Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии — представители «буржуазно-помещичьих классов», работники государственного аппарата управления, полиции, жандармерии, священнослужители, представители национальной интеллигенции и пр.

С середины XX века ссылку стали применять всё реже. В 1960—1970-е ссылка (и тем более в Сибирь) применяли уже практически в единичных случаях, в отношении диссидентов, причем во многих случаях им инкриминировалось тунеядство.

Политические ссыльные оказали большое влияние на развитие Сибири, способствовали распространению культуры, просвещения, изучению природных богатств и т. д. Многие из них нашли себе здесь новую родину — и до сих пор в Сибири компактно проживают потомки людей, сосланных ещё в XIX веке. Это, например, семейские староверы Забайкалья — потомки староверов, переселённых из восточной части Польши.

Каторга — Википедия

Каторга, или каторжные работы (от греч. κατεργων — катергон, большое гребное судно с тройным рядом вёсел; позднее такое судно стали называть галерой) — подневольный труд, отбываемый в пользу государства самыми тяжкими, с точки зрения государства, преступниками.

Подневольный карательный труд на пользу казны как мера наказания, соединённая со ссылкой, был известен с глубокой древности и уже в Римской империи принял широкий размах, результаты которого дошли до настоящего времени — например, римские водопроводы. И не только. Распространённой формой подневольного труда преступников к концу средних веков почти у всех романских народов была работа на галерах — вёсельных судах, движимых мускульной силой осуждённых.

История русской каторги начинается с конца XVII столетия и тесно связана с историей ссылки как карательной меры. Ещё до издания уложения Алексея Михайловича заметно стремление утилизировать личность преступника в пользу государства. Прежняя форма изгнания, или «выбития из земли вон», практиковавшаяся ещё в XVI ст., заменяется в XVII в., особенно со времени освоения Сибири, ссылкой с государственной, колонизационной целью, которой по Уложению 1648 г. подвергаются многие категории преступников. В XVII в. выработались для ссыльных — за исключением тех немногих, которые на местах ссылки содержались в заключении, — три вида хозяйственного устройства: служба, приписка к посадским тяглым людям и ссылка на пашню.

Иностранные писатели[1], знакомившие Западную Европу с Россией XVII века, указывают ещё на ссылку для добычи соболей в царскую казну; но правильность этого указания оспаривается русскими исследователями[2]. Правительство старалось сделать ссылку производительной и устанавливало меры надзора за тем, чтобы всякий ссыльный «у того дела был и в том месте жил, где кому и у какого дела быть велено и бежать бы на сторону не мыслил» (грамота верхотурскому воеводе 1697 года). При всем том работа ссыльного остается свободным, личным трудом на себя. Только к самому концу XVII в. появляется ссылка с обязательным подневольным трудом каторжан на пользу государства. Ф. Кудрявцев называет 1691 год датой возникновения в России каторги как особого вида наказания.

Каторга в правление Петра I[править | править код]

Подневольная работа осужденных преступников при Петре I быстро развивается и находит себе многообразное применение. Этот подневольный труд и получил название каторга, в первоначальной своей форме, заимствованной с Запада. Каторга на весельных судах (галерах) появилась в России при Петре, и впервые применён указ от 24 ноября 1699 г. (П. С. З., № 1732) к веневским посадским людям, судившимся за взятие денег с выборных к таможенным и кабацким сборам, и другим людям, которые дали деньги и «накупились к сборам»; их повелено «положить на плаху и, от плахи подняв, бить вместо смерти кнутом без пощады и послать в ссылку в Азов с женами и детьми, и быть им на каторгах в работе».

Слово «каторга» было тождественно со словом «галера» или «галея». В журнале Петра I слово «каторга» отождествляется с кораблем[3], но еще до Петра слово было в употреблении. Воспользоваться рабочей силой преступников для гребного труда предложено было в 1688 г. Андреем Виниусом в записке, поданной им в посольский приказ[4]. Мысль Виниуса лишь впоследствии нашла практическое применение.

Подневольный, каторжный труд, однако, недолго сосредоточен был на гребных судах. Уже в 1703 г. некоторые из ссыльных перемещены из Азова в Петербург для работ при устройстве порта, а затем для таких же работ в Рогервике (позднее — Балтийский порт, ныне Палдиски, Эстония). Смотря по потребности в рабочих руках, на работы осуждалось большее или меньшее число преступников. Так, Петр I письмом на имя князя Ромодановского от 23 сентября 1703 г. предписывает: «ныне зело нужда есть, дабы несколько тысяч воров приготовить к будущему лету, которых по всем приказам, ратушам и городам собрать по первому пути». Очевидно, что при исполнении такого заказа тяжесть вины не могла быть принимаема к точному руководству.

Ф. Кудрявцев в брошюре «Александровский централ. История сибирской каторги» писал об Указе, изданном 5 февраля 1705 г. Этот указ предписывал «вместо смертной казни чинить жестокое наказание, бить кнутом и пятнать новым пятном, вырезывать у носа ноздри и ссылать на каторгу в вечную работу» (из копии Указа, сохранившейся в фонде Илимской воеводской канцелярии). Пятнать новым пятном означало клеймить раскаленным железом в лоб. И далее: «Натирать же пятна порохом многажды накрепко, чтоб они тех пятен ничем не вытравливали и чтоб те пятна были посмерть».

Указ 1705 г. предписывал всем ловить беглых каторжан и грозил смертной казнью за их укрывательство:

И буде такие ссыльные пятнанные люди учнут с каторги бежать и приходить к Москве или куды в городы и уезды, в селы и деревни, и таких ссыльных людей, у которых явятся ноздри вырезаны, или хотя и весь нос отрезан, или отравлен или которые в лоб запятнаны и порохом натерты, всяких чинов людям имая проводить в приказы и бурмистрам в земские избы, а из городов тех людей присылать к Москве в Преображенский приказ, а буде кто таких ссыльных, беглых людей и станет у себя укрывать, или, видя их, не поймает и не приведет и не известит, после про то сыщется… и тем людям за укрывательство… быть в смертной казни без всякой пощады.

Кроме вечной каторги взамен смертной казни, указ предусматривал каторгу «на урочные годы», то есть на определенные сроки.

Каторга в послепетровский период[править | править код]

Каторжный труд широко применялся во всех сооружениях и постройках первой половины XVIII века. Со времени передачи в 1760 г. екатеринбургских и нерчинских рудников в ведомство Берг-коллегии к разработке их стал применяться в широких размерах каторжный труд ссыльных. В системе наказаний каторжные работы долго занимали неопределённое положение, применяясь иногда как дополнительная кара или как следствие другого наказания.

Только в указах Елизаветы Петровны об отмене смертной казни (1753 и 1754) вечная ссылка на вечную, непрерывная работа заменяет собой смертную казнь и, таким образом, ставится во главе карательной системы. Срочные каторжные работы отбывались в этот период или в крепостях, или в рабочих домах (для женщин-каторжанок — прядильные дома). Некоторую определённость и постепенность в отношении отбывания каторжных работ как наказания вводит лишь указ Павла I от 13 сентября 1797 г. (П. С. З., № 18140), который делит всех преступников, подлежащих ссылке, на три категории: первая, более тяжкая, ссылалась в Нерчинск и в Екатеринбург, в работу в рудниках, вторая — в Иркутск, на работы в местной суконной фабрике (в том числе для каторжниц-женщин), третья, взамен заключения в смирительных (устроенных при Екатерине II) и рабочих домах — на работы в крепостях.

Каторга в правление Екатерины II[править | править код]

Наряду с ссылкой в каторжные работы при Екатерине II вновь стала применяться ссылка на поселение без работ; но точного соотношения между этими видами ссылки установлено не было. К началу XIX века стало выясняться крайне неудовлетворительное состояние ссылки. Немало содействовала этому неустойчивость управления восточной окраиной и быстрые смены лиц, которым оно вверялось. Введение в 1782 и 1783 годах общего губернского учреждения в Сибири не устранило неудобств, и уже в 1806 году была снаряжена ревизия сенатора Селифонтова, указавшая на господствующий в управлении Сибири и, главным образом, в организации ссылки и каторжных работ крайний беспорядок системы, которую Сперанский позже назвал системой «домашнего управления» взамен «публичного и служебного». К введению последнего призван был «законодатель ссылки», Сперанский, назначенный сибирским генерал-губернатором. Результатом попытки Сперанского упорядочить ссылку и определить соотношение её с каторжными работами явился изданный в 1822 году Устав о ссыльных. Каторжные работы по этому уставу являются высшей карательной мерой по сравнению со ссылкой на поселение. Каторга делилась на бессрочную и срочную (максимум 20 лет).

Уложение 1845 года[править | править код]

Каторга делится на бессрочную и срочную, с максимумом в 20 лет. По отбытии каторги ссыльный переходит в разряд поселенцев. Свод Законов 1832 и 1842 г., положив в основание карательной системы Устав о ссыльных, не дал, однако, точного определения и разграничения видов ссылки и каторжных работ. Только в Уложении 1845 г. и в дополнительном к нему законе 15 августа 1845 г. мы находим точную нормировку каторги как карательной меры, занимающей после смертной казни (определяемой лишь за политические преступления) первое место в лестнице наказаний. Каторжные работы различаются в Уложении по срокам, какие в них должен состоять осуждённый до перехода в разряд поселенцев, и по тяжести самих работ. Что касается бессрочной каторги, то она, хотя и предусмотрена в Уложении, не представляется безусловной, а означает лишь, что прекращение работ должно зависеть от степени исправления осуждённого.

По тяжести Уложение различает рудниковые, крепостные и заводские каторжные работы. Предполагавшаяся постепенность тяжести работ на практике, однако, не осуществлялась; не всегда рудниковые работы в действительности оказывались более тяжкими, чем даже заводские; в самом Уложении (ст. 74 по изд. 1845 г.) указан был порядок замены одного рода работ другими с соответственным увеличением срока. Самые работы не всегда существовали, и осуждённые к данному роду каторжных работ часто за отсутствием его отбывали наказание в сибирских каторжных тюрьмах, разбегаясь целыми массами и наводя ужас на местное население. По замечанию профессора Таганцева, «государство, осуждая на К. работы, в сущности, не наказывало, а снабжало разные ведомства даровыми рабочими; оттого падение крепостного права совпало с полным распадением каторжных работ». Деление работ на категории постепенно исключено из законодательства. В 1864 г. прекратилась отсылка каторжных в крепости, так как постройки новых крепостей почти не было и, вообще, военное ведомство находило для себя невыгодным пользоваться трудом каторжных. Применявшие труд каторжных фабрики и заводы постепенно прекращали работу (ещё в 1830 г. Петровский железоделательный завод, в котором работали декабристы, перестал принимать каторжных). Работы в рудниках также уменьшались, особенно с закрытием нерчинских работ (возобновлённых лишь в 1880-х годах) и крайне неудачного опыта с работами на Карийских россыпях, где от большого скопления каторжных и жестокого обращения с ними начальства появились повальные болезни, унёсшие в один год до 1000 чел.[5][6]

Закон 1869 года[править | править код]

Закон 18 апреля 1869 г. положил конец системе Уложения. По этому закону на каторгу в Сибирь направляются только каторжные из Сибири и зауральских частей Пермской и Оренбургской губ. Осуждённые на каторжные работы вместо отсылки в Сибирь помещаются в каторжных тюрьмах (так называемых «централах») — Новоборисоглебской, Новобелгородской, Илецкой, Виленской, Пермской, Симбирской и Псковской, двух тобольских и Александровской близ Иркутска. Устройство этих тюрем в сущности почти не отличалось от обыкновенных тюрем; режим был более строгий, но тяжких и вообще каких бы то ни было работ здесь не производилось. Отбывшие в них срок заключения, равный сроку работ, отсылались по закону 23 мая 1875 г. в Сибирь на поселение. Этим же законом положено было начало сахалинской ссылке; генерал-губернатору Восточной Сибири предоставлено было выслать на о. Сахалин 800 чел. для отбывания там каторги.

Реформа наказаний 1879 года[править | править код]

Предпринятая законом 11 декабря 1879 г. реформа лестницы наказаний коснулась и каторжных работ. В конце XIX века правительство стремится сосредоточить каторгу в Восточной Сибири, а в 1893 г. упразднены последние каторжные тюрьмы, существовавшие в Европейской России. К разряду каторжных тюрем можно было отнести еще Шлиссельбургскую крепость, где содержались осужденные к каторге государственные преступники; крепость управлялась по особому положению от 19 июня 1887 г. и находилась в ведении командира отдельного корпуса жандармов.

Классификация каторжников и условия отбытия наказания после реформы 1879 года[править | править код]

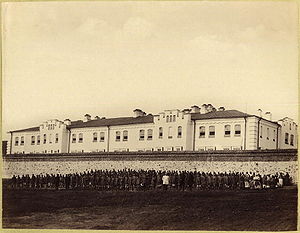

Заключённые перед Зерентуйской тюрьмой. 1891 год.

Заключённые перед Зерентуйской тюрьмой. 1891 год.Все осуждённые к каторжным работам делятся на 3 разряда, осуждённые без срока или на время свыше 12 лет именуются каторжными первого разряда; осуждённые к работам на время свыше 8 и до 12 лет именуются каторжными второго разряда, а на время от 4 до 8 лет — каторжными третьего разряда. Бессрочные каторжные должны содержаться отдельно от других.

На подземные работы при добывании руд могут быть отправлены лишь каторжные первого разряда; при обращении же на такие работы каторжных второго и третьего разрядов каждый год работ засчитывается им за 1,5 года каторжных работ, определённых судебным приговором. По поступлении в работы каторжные зачисляются в разряд испытуемых и содержатся в острогах, бессрочные — в ножных и ручных кандалах, срочные — в ножных. Мужчины подлежат бритью половины головы.

Срок пребывания в этом разряде зависит от размера наказания и колеблется для каторжных первого разряда от 8 (для бессрочных) до 2 лет, для каторжных второго разряда определён в 1 ½ года, для каторжных третьего разряда — в 1 и 1,5 года. При удовлетворительном поведении испытуемый переводится затем в отряд исправляющихся, которые содержатся без оков и употребляются для более лёгких работ отдельно от испытуемых.

По истечении установленных сроков исправляющиеся пользуются правом жить не в остроге, могут себе выстроить дом, для чего им отпускается лес; им возвращаются отобранные при ссылке деньги и разрешается вступить в брак. Срок каторги сокращается для тех, которые не подвергались взысканиям, причем 10 месяцев действительных работ засчитывается за год. Работа каторжных оплачивается (закон 6 января 1886 г.) 1/10 вырученного из их работ дохода. Осуждённые на бессрочную каторгу могут по истечении 20 лет, с утверждения высшего начальства, быть освобождены от работ (кроме отцеубийц и матереубийц, которые и в отряд исправляющихся не переводятся). Каторжные, не способные ни к какой работе, размещаются по сибирским тюрьмам и через известные сроки обращаются на поселение.

Разделение каторги на категории по роду работ к концу XIX века было упразднено; сохранилось лишь разделение по срокам — на семь степеней. Осуждение к каторжным работам соединялось с лишением всех прав состояния и поселением по окончании срока работ, начинавшегося со дня вступления приговора в законную силу, а когда приговор не был обжалован — со дня его объявления (закон 1887 года). Работы отбывались на заводах Кабинета Его Величества, где центральным их местом является Зерентуйская каторжная тюрьма, на казённых солеваренных заводах — Иркутском, Усть-Кутском и др., на острове Сахалин, при постройке Сибирской железной дороги (по правилам от 24 февраля 1891 года и 7 мая 1894 года). На острове Сахалин работы заключались в прокладывании дорог, труде на каменноугольных копях, устройстве портов, сооружении домов, мостов и пр.

Каторга как вид наказания была отменена в марте 1917 г. Временным правительством после Февральской революции 1917 г.

В 1943 году во время Великой Отечественной войны как мера наказания за измену Родине были введены каторжные работы сроком от 15 до 20 лет (Указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев…»).[7]

Для этого в ГУЛАГе были организованы каторжные отделения с установлением особо строгого режима: полная изоляция осуждённых на каторжные работы от остального лагерного контингента, содержание каторжан в отдельных зонах усиленного режима, использование каторжан на тяжёлых работах в угольных шахтах, удлинённый рабочий день. Каторжане не имели права носить «вольную» одежду (и даже иметь её при себе в бараках), им выдавали спецодежду: телогрейку, бушлат, ватные брюки, шапку-ушанку, чуни с калошами. На одежде в трёх местах (на спине, на брюках выше колена и на шапке-ушанке) пришивались номера.

Отделения каторжных работ были созданы в ИТЛ в Воркуте, Казахстане, Норильске, Тайшете, на Колыме. В 1948 г. осуждённые к каторжным работам были переведены в Особые лагеря МВД, созданные в том же году.

Доля каторжников среди заключенных была небольшой. К июлю 1944 года в каторжных лагерях находились 5,2 тысячи человек из 1,2 млн всех заключенных лагерей и колоний[8].

В современном уголовном законодательстве Российской Федерации такой вид наказания, как каторга либо каторжные работы отсутствует. Тем не менее, принудительный труд для заключённых предусмотрен статьёй 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ; кроме того, статья 44 Уголовный кодекс РФ предусматривает такие виды наказания как обязательные, исправительные и принудительные работы, что, однако, не противоречит части 2 статьи 37 Конституции РФ, гарантирующей право на свободный и оплачиваемый труд, поскольку, в соответствии с подпунктом «с» пункта 3 статьи 8 Международного пакта о гражданских и политических правах такой запрет не распространяется на работу, которую обязаны выполнять лица, находящиеся в заключении на основании вступившего в законную силу приговора суда[9].

В конце царствования Людовика XIV (1710-е годы) тюрьмы поблизости от гаваней, служившие помещением для преступников, работавших в гаванях и портовых арсеналах и называемые баньо, заменили во Франции каторгу на галерах. При Наполеоне III (1852—1870) баньо были заменены системой каторжных колоний.

В Великобритании XVIII века за многие преступления (включая мелкое воровство) была предусмотрена смертная казнь. Однако еще в начале XVIII века был издан закон, во многих случаях позволявший заменить смертную казнь депортацией в британские колонии в Северной Америке. Вскоре туда, в основном в Виргинию и Мэриленд, стали ссылать до тысячи заключённых в год до тех пор, пока эти колонии в 1776 г. не объявили себя независимыми.

Однако в 1786 году местом каторги было решено сделать восточное побережье Австралии. Вскоре в Австралии было создано множество каторжных поселений, затем была основана каторжная тюрьма для рецидивистов с очень суровым режимом на острове Норфолк, существовавшая до 1854 г. С 1833 г. действовала каторжная тюрьма с суровым режимом в Порт-Артуре на Тасмании. Ссылка в Австралию была прекращена в 1868 г.[10]

Франция в 1852 г. создала кайенскую каторгу во Французской Гвиане, существовавшую до 1946 г. Эту каторгу ещё называли «сухой гильотиной», потому что шанс выжить там, в условиях жары, влажности и тяжёлого труда, был минимален.

В некоторых странах Африки, Южной Америки и Азии — Аргентине, Египте, Замбии, Индии, Ираке, Корейской Народно-Демократической Республике, Сенегале, Турции — каторжные работы формально сохраняются в законодательстве до настоящего времени. В Великобритании каторга (англ. penal servititude) существовала до 1948 года, в Западной Германии (нем. Zuchthaus) до 1970 года.

В Японии каторга (в том числе пожизненная) существует по сей день.

В США принудительный труд каторжников применялся до 1970 года, затем был снова восстановлен в 1994 году в штате Алабама и окончательно ликвидирован в 1997 году[11].

Места каторжных работ в Российской империи[править | править код]

- ↑ De la Neaville, Carlisle, Martiniere и др.

- ↑ Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII в. — СПб., 1887. — С. 242—243.

- ↑ Отечественные записки. — 1878. — № 4.

- ↑ Дополнения к актам историческим, изданные Археографической комиссией. Т. V, с. 404.

- ↑ Максимов. Сибирь и К. 2-е изд. Т. 3, 1891.

- ↑ Ядринцев. Русская община в тюрьме и ссылке.

- ↑ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников», п. 2

- ↑ Барнс С. А. Принудительный труд в советском тылу: ГУЛАГ военного времени // Советский тыл 1941—1945: повседневная жизнь в годы войны. — М.: Политическая энциклопедия, 2019. — С. 167.

- ↑ Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.1998 N 199-О «По жалобе гражданина Шапошникова Сергея Леонидовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (неопр.).

- ↑ Австралия. История принудительной иммиграции

- ↑ Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. Монография / Под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. — М.: Юрлитинформ, 2009. — С. 14. — 448 с. — ISBN 978-5-93295-470-6.

- Каторга, каторжные работы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Ф. Кудрявцев. Александровский централ. История сибирской каторги — Иркутск: ОГИЗ; Восточносибирское краевое издательство, 1936.

- МВД России. Энциклопедия. — М.: Объед. редакция МВД России; «Олма-пресс», 2002.

- Daly, Jonathan W. Autocracy under Siege: Security Police and Opposition in Russia, 1866–1905 (1998).