Механическое телевидение — Википедия

Механическое телевидение, электромеханическое телевидение — разновидность телевидения, использующая для разложения изображения на элементы и последующего обратного синтеза электромеханические устройства вместо электронно-лучевых трубок или полупроводниковых приборов.

Изображение на экране механического телеприёмника

Изображение на экране механического телеприёмникаСамые первые телевизионные системы были механическими и чаще всего не предусматривали звукового сопровождения. В отличие от современного, полностью электронного телевидения, механическое предполагает наличие в передающем и приемном устройствах движущегося механизма для сканирования изображения и его воспроизведения. Как правило, это диск Нипкова или зеркальный винт. Первая работоспособная система подобного типа была создана Джоном Бэрдом (англ. John Logie Baird) в 1920-е годы[1]. Из-за небольшого количества передаваемых элементов изображения иногда используется термин

Проект селеновой передающей камеры Джорджа Кэри, 1880 год

Проект селеновой передающей камеры Джорджа Кэри, 1880 годПервые опыты передачи изображений на расстояние проводились уже в XIX веке. В 1862 году итальянский изобретатель Джованни Казелли создал устройство, позволяющее передавать изображение по проводам, и названное им «Пантелеграф»[2]. Однако, технология была пригодна только для передачи рисунков, нанесённых на токопроводящей медной пластинке. Реальная возможность передачи изображения без его предварительной подготовки появилась только после открытия фотопроводимости селена Уиллоуби Смитом в 1873 году, а также внешнего фотоэффекта Генрихом Герцем в 1887 году[3]. Не менее важной оказалась идея поэлементного способа последовательной передачи изображения, высказанная Адрианом де Пайва в 1878 и Порфирием Бахметьевым в 1880 году [4].

Разработанный Александром Столетовым на основе теории Герца фотоэлемент позволил Артуру Корну уже в 1902 году наладить передачу неподвижных фотографий на расстояние. Эта технология, позднее усовершенствованная и получившая название «фототелеграф», быстро нашла применение в уголовном розыске и новостной фотожурналистике, но была неприменима для передачи движущегося изображения из-за инерционности селеновых фотоэлементов. Сканирование одного фотоснимка с качеством, приемлемым для газетной полиграфии, занимало 10—15 минут. Проекты, создававшиеся на бумаге, стали действующими образцами лишь в 1920-х годах, благодаря появлению электронных усилителей на основе первых радиоламп[4].

4 января 1900 (23) декабря 1899 года лаборант Казанского университета Александр Полумордвинов подал патентную заявку № 10739 на конструкцию «телефота», ключевым элементом которого был механический «светораспределитель»

Первую в мире «демонстрацию мгновенной передачи изображений» в 1909 году осуществил француз Жорж Рину (фр. Georges Rignoux), транслировавший неподвижные буквы с помощью мозаики из селеновых фотоэлементов [7]. Их изображения разрешением 8×8 элементов обновлялись на приёмном устройстве с электромеханическим коммутатором 1 раз в секунду[10]. Из-за технического несовершенства «телефотографический аппарат» Рину так и остался лабораторным курьёзом. В 1922 году в Нижегородской радиолаборатории Михаил Бонч-Бруевич разработал конструкцию «радиотелескопа», также не получившего практического воплощения[4]. Через год американец Чарльз Дженкинс (англ. Charles Francis Jenkins) впервые передал движущееся силуэтное изображение, а 13 июня 1925 года состоялась телетрансляция полутонового изображения с борта судна в Атлантическом океане[1]. В последнем случае использовалась разработка английского изобретателя Джона Бэрда, ставшая первой в мире действующей системой механического телевидения[11].

Начало вещания[править | править код]

Диктор в студии механического телевидения. США, 1922 год Прожектор «бегущего луча» передающей камеры станции механического телевидения W9XAP в Чикаго. США, 1931 год

Первая передача по системе Бэрда состоялась 26 января 1926 года из его лондонской лаборатории[1]. Однако регулярное вещание впервые начала телевизионная станция WCFL, которая вышла в эфир в Чикаго 12 июня 1928 года[12]. Её создателем был Улисс Санабриа[13] (англ. Ulises Armand Sanabria), который 19 мая 1929 года впервые начал передавать звуковое сопровождение, использовав для этого отдельную радиостанцию WIBO. Видеосигнал передавался станцией WCFL на отдельной несущей частоте того же диапазона, что и звук. Первые серийные телевизионные приемники «Вижнетт» (англ. Visionette) с 45-строчной механической развёрткой начали выпускаться компанией Western Television в 1929 году по цене чуть меньше 100 долларов [14].

Первые попытки создать механическое телевидение в СССР проводились в 1920–1926 годах (С. Н. Какурин, Л. С. Термен, А. А. Чернышев, В. А. Гуров и др.)[15]. При этом был использован «немецкий» стандарт с разложением на 30 строк и частотой кадров 12,5 к/сек[16][17]. Соотношение сторон кадра было принято близким к «классическому» — 4:3 с разрешением примерно 30×40 элементов. В 1931 году в СССР был создан Московский радиовещательный технический узел (МРТУ) на базе передающей ТВ-аппаратуры лаборатории телевидения Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ), в которую входили П. В. Шмаков (руководитель), В. И. Архангельский (устройство оптико-механической развёртки), С. И. Катаев, П. В. Тимофеев (фотоэлементы), А. М. Шемаев (неоновые лампы)[18].

При помощи системы велись регулярные передачи кинофильмов и трансляции из студии первого московского телецентра на Никольской улице, дом 7, 2 раза в неделю по 30—40 минут. Первые экспериментальные передачи состоялись 29 апреля и 2 мая 1931 года на волне 56,6 метров без звукового сопровождения

С 1933 до 1936 года отечественной промышленностью было выпущено более 3000 телеприставок марки «Б-2»[2]. Механические телевизоры тех лет представляли собой приставку к обычному радиоприёмнику. Для приёма звукового сопровождения, при его наличии, требовался ещё один радиоприёмник[21]. В 1935 г. МРТУ преобразовали в Московский вещательный узел аппаратных и студий (МВУАиС). С 1937 года звуковое сопровождение дублировалось по московской городской радиотрансляционной сети, как обычная радиопрограмма [22]. Одним из немногих достоинств механического телевидения (вытекающим из его главного недостатка — низкой чёткости изображения) была относительно узкая полоса частот видеосигнала, что позволяло использовать для его передачи диапазон средних радиоволн[1]. Это, в свою очередь, давало возможность принимать телепередачи на больших расстояниях (сотни и тысячи километров), как и обычное радиовещание[22][23].

В начале 1930-х годов среди советских радиолюбителей получило распространение конструирование самодельных телеприставок[24] для приёма телетрансляций, в том числе зарубежных[17]. В то же время, их иностранные коллеги имели возможность создания любительских телестанций[25]. После запуска московского телецентра передачи механического телевидения начались из Одессы и Ленинграда[23]. 10 сентября 1933 года начались передачи из Новосибирска[4]. Регулярные передачи механического телевидения из Москвы прекратились в апреле 1940 года после открытия нового телецентра на Шаболовке, основанного уже на электронных принципах

Количество строк систем с диском было ограничено и составляло от 30 до 120. После 1935 года благодаря некоторым техническим достижениям появились механические системы, рассчитанные на 180 и более строк. Однако, качество изображения электронного телевидения для механического осталось недостижимым. Лучшей системой механического телевидения считалась британская «Скофони» (англ. Scophony), которая воспроизводила 405 линий на экране размером до 2,8×3,7 метров (9×12 футов)[26]. Было собрано несколько аппаратов этой системы, в том числе для домашнего использования с экраном 24×22 дюйма (56×61 см)[27]. В системе Scophony для создания изображения использовалось несколько барабанов, вращающихся с большой скоростью[27]. Массовый выпуск телевизоров этого типа не состоялся из-за приближения мировой войны. Также известна американская система с 441 линией развёртки, использовавшая несколько барабанов, один из которых вращался со скоростью 39 690 об/мин, а другой — несколько сот оборотов в минуту.

Современное использование[править | править код]

Механические системы телевидения существовали до начала Второй мировой войны, уступив своё место более технологичным и надежным электронным после её окончания. Принципы механического телевидения применялись в фототелевизионных системах для передачи изображений с Луны и других планет автоматическими межпланетными станциями. 25 декабря 1966 года советская АМС «Луна-13» впервые передала панораму лунной поверхности при помощи механической развёртки. Кадр, состоящий из 1500 вертикальных строк, передавался в течение полутора часов[7]. За счёт невысокой скорости передачи удалось использовать более надёжный диапазон радиоволн и получить изображение неподвижных объектов с высокой чёткостью[17].

C 1970-х годов некоторые радиолюбители экспериментировали с системами механического телевидения. Оборудование перепроектировалось с учётом новых технологий: старые неоновые лампы заменялись сверхъяркими светодиодами и т. п. В таких системах есть свои достоинства, важные для создания узкополосного телевидения, с шириной диапазона менее 40 килогерц (современные телевизионные системы используют радиоканал шириной порядка 6 мегагерц, в 150 раз шире). На практике, всё-таки чаще используется электронное, а не механическое оборудование (например, телевидение с медленной развёрткой).

Технологии механического телевидения нашли применение в современных DLP-проекторах. В них используется матрица маленьких (16 мм²) электростатически заряженных зеркал, которые выборочно отражают свет для создания изображения. Многие дешёвые DLP проекторы используют цветовое колесо для создания цветного изображения. Эта же технология в 1950-х годах применялась в гибридных системах цветного телевидения до изобретения кинескопов с теневой маской[28].

Другая сфера применения опто-механических технологий — лазерные принтеры, где небольшое вращающееся зеркало используется для управления модулированным лазерным лучом по одной оси, в то время как движение барабана используется для управления по другим осям. Вариант данной схемы с применением мощных лазеров используется в лазерных проекторах с разрешением до 1024 линий (каждая линия насчитывает более 1500 точек). Такие системы отличаются высоким качеством изображения и используются, например, в планетариях и новейших кинотеатрах IMAX[29].

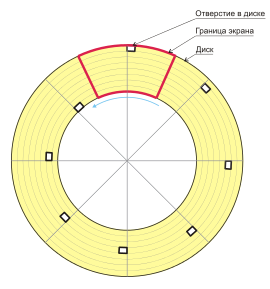

Развёртка изображения в механическом телевидении чаще всего выполняется при помощи диска Нипкова, впервые предложенного немецким изобретателем Паулем Нипковым в 1884 году[9]. Диск имеет ряд отверстий, расположенных по спирали.

В передающей камере позади диска, расположенного в фокальной плоскости съёмочного объектива, установлен фотоэлемент для регистрации попадающего на него света. В приёмнике вместо фотоэлектрического элемента используется источник модулированного света, обычно неоновая лампа, обладающая малой инерционностью. Каждое отверстие в своём движении образует одну линию развёртки с переменной яркостью, соответствующей яркости передаваемых участков объекта съёмки. Для передачи сигнала яркости от камеры к приёмнику используется электрическое соединение или радио. Передающие камеры с диском обладали рядом существенных недостатков: в частности, они закреплялись неподвижно из-за риска нарушения развёртки при сотрясении. Панорамирование могло осуществляться только при помощи поворотного зеркала, установленного перед объективом, снимающим объекты отражёнными[30].

Помимо диска Нипкова существует ряд других технологий. Вместо диска может использоваться вращающийся барабан либо с отверстиями, либо с набором зеркал установленных на нём: например, так называемая конструкция с «зеркальным винтом»[31]. На вертикальной оси расположена стопка металлических полированных пластин, повернутых друг относительно друга на небольшой угол. Количество пластин соответствует количеству строк развёртки. При освещении щелевой неоновой лампой, её отражение на зеркальной поверхности перемещается за счёт вращения винта и в результате получается изображение, сопоставимое с размерами всей конструкции. В этом отношении зеркальный винт превосходит диск Нипкова, многократно более громоздкий, чем размер создаваемого кадра. Однако, винт применим только в приёмных устройствах.

Ещё один известный метод «бегущего луча» (англ. flying spot) был попыткой использования аналогичной технологии телекинопроекции, разработанной Манфредом фон Арденне в 1931 году. Объект съёмки находился в затемнённой студии и сканировался узким пучком света, проходящего через отверстия диска Нипкова, 16 раз в секунду. Отражённый от объекта свет попадал не на один фотоэлемент, а на целый блок таких элементов, позволяя суммировать сигнал для повышения светочувствительности системы. Метод «бегущего луча» использовался телекомпанией BBC до 1935 года и в Германии до 1938 года. К недостаткам этого метода стоит отнести условие съёмки — объект должен находиться в темноте, то есть метод не годится для внестудийного вещания. Несмотря на это, такие теледатчики широко использовались для вещания из студии в 30-х годах. При этом диктор усаживался в тёмной кабине и читал новости, а его изображение сканировалось бегущим лучом.

В некоторых ранних механических системах строки располагались не горизонтально, как в современном телевидении, а вертикально. В качестве примера можно привести британскую 30-строчную систему Бэрда. Эта система создавала вертикальное прямоугольное изображение («книжная» ориентация), вместо горизонтального («альбомная» ориентация), распространённого в наши дни. Направление линий зависит от расположения маски кадра относительно диска Нипкова: при расположении слева или справа линии развёртки вертикальные, сверху или снизу — горизонтальные. Из-за низкого разрешения изображений в системе Бэрда, достаточной только для более-менее чёткого изображения одного человека, вертикальная (портретная) ориентация становилась предпочтительней, нежели горизонтальная. Однако, в конце концов победил горизонтальный кадр, совпадающий с кинематографическим.

В дни коммерческой эксплуатации механического телевидения были разработаны системы для записи изображения без звука с использованием модифицированного аппарата для записи граммофонных пластинок. Система, известная как «Фоновидение» (англ. Phonovision) не получила широкого распространения из-за сложности, низкой надёжности и весьма внушительной цены. Но, тем не менее, благодаря этому аппарату до нас дошли уникальные записи широковещательных передач тех лет. В наши дни шотландский инженер Дональд Маклин (англ. Donald F. McLean) создал оборудование для проигрывания этих пластинок и проводит лекции и демонстрации записей, сделанных в 1925—1933 годах[32].

В коллекции дисков Маклина есть серия тестовых записей, сделанных лично пионером телевидения Джоном Бэрдом. Один диск, датированный 28 марта 1928 года с пометкой «Мисс Паунсфорд» (англ. Miss Pounsford) представляет собой запись длиной в несколько минут изображения женского лица, ведущего оживлённую беседу с кем-то за кадром. В 1993 году личность женщины была установлена — это Мэйбл Паунсфорд, и её короткое появление на диске считается самой первой видеозаписью с участием человека[33].

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Наука и жизнь, 2006.

- ↑ 1 2 3 А. Юровский. От первых опытов — к регулярному телевещанию (рус.). Музей телевидения и радио в Интернете. Дата обращения 31 августа 2012. Архивировано 16 октября 2012 года.

- ↑ Внешний и внутренний фотоэффект (рус.). Факультатив. «Физика.ru». Дата обращения 27 января 2016.

- ↑ 1 2 3 4 5 С.В.Артюшина. Приборы механического телевидения (рус.) (недоступная ссылка). Коллекции. Центральный музей связи имени А. С. Попова. Дата обращения 27 января 2016. Архивировано 2 февраля 2016 года.

- ↑ А.Л. Рашковский. Вятский изобретатель А.А. Полумордвинов (рус.). Герценка: Вятские записки. Дата обращения 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Огонёк, 2013, с. 52.

- ↑ 1 2 3 Владимир Родионов. История электронной светописи: регистрация и фиксация изображений (рус.). Новая история светописи. iXBT.com (6 апреля 2006). Дата обращения 17 декабря 2016.

- ↑ Леонид Абрамов. Казанец Александр Полумордвинов — изобретатель цветного ТВ (рус.). ЖЗЛ — казанская серия. Казанские истории (9 сентября 2014). Дата обращения 17 декабря 2016.

- ↑ 1 2 Техника — молодёжи, 1980, с. 49.

- ↑ B. ARAPU. The Telephotographic Apparatus of Georges Rignoux — Experiments in Sending Visible Forms by Electricity (англ.) (недоступная ссылка). Supplement. Scientific American (22 May 1915). Дата обращения 17 декабря 2016. Архивировано 6 декабря 2010 года.

- ↑ Быховский М. А. Александр Аполлонович Полумордвинов (рус.). Изобретатели и ученые России в области телевидения. Персональный сайт Марка Быховского. Дата обращения 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Chicago’s Voice of Labor (англ.) (недоступная ссылка). The WCFL Chicago Radio Timeline Page. Дата обращения 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Peter Yanczer. Ulises Armand Sanabria (англ.). Mechanical television. Музей раннего телевидения. Дата обращения 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Western Television Visionette (англ.). Mechanical television. Музей раннего телевидения. Дата обращения 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Лейтес Л. С. Очерки истории отечественного телевидения. — М.: ФГУП «ТТЦ «Останкино», 2017. — С. 13—224.

- ↑ В. А. Урвалов. Развитие телевидения и роль российских ученых (рус.) // «Физика» : газета. — 2003. — № 4. — ISSN 2077-6578.

- ↑ 1 2 3 В. Маковеев. От чёрно-белого телевидения к киберпространству (рус.). Музей телевидения и радио в Интернете. Дата обращения 31 августа 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Борисов В. П. Рождение телевидения в Стране Советов (к 75-летию отечественного телевещания) (рус.) // Вопросы истории естествознания и техники : журнал. — 2007. — № 1.

- ↑ Телевизионная журналистика (рус.). Сайт копирайтеров. Дата обращения 1 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ П. Шмаков. Развитие телевидения в СССР (англ.) = The Development of Television in the USSR // Television Society Journal : журнал. — 1935. — No. 2.

- ↑ Первый серийный любительский механический телевизор Б-2 (рус.) (недоступная ссылка). Виртуальный музей отечественной радиотехники XX века. Дата обращения 14 февраля 2014. Архивировано 17 мая 2013 года.

- ↑ 1 2 Электросвязь, 2001, с. 22.

- ↑ 1 2 История тележурналистики в России (рус.). Сайт копирайтеров. Дата обращения 1 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Самодельный телевизор, 1937.

- ↑ Phil Hunter. Любители экспериментируют с телевидением (англ.) = Amateurs can experiment with Television // Radio News : газета. — 1936.

- ↑ Scophony (англ.). Mechanical television. Музей раннего телевидения. Дата обращения 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ 1 2 Peter F. Yanczer. The Scophony System (англ.). Scophony.com. Дата обращения 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ CBS COLOR TELEVISION SYSTEM CHRONOLOGY (англ.) (недоступная ссылка). History of early color television. Дата обращения 14 февраля 2014. Архивировано 6 декабря 2006 года.

- ↑ Sebastian Anthony. IMAX with laser: Superb contrast, 4K resolution, and huge color gamuts (англ.). Gear&Gadgets. ARS Technica (10 January 2015). Дата обращения 17 ноября 2016.

- ↑ А. Юровский. Через пространство и время (рус.). Музей телевидения и радио в Интернете. Дата обращения 31 августа 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Телевизор с зеркальным винтом, 1938, с. 75.

- ↑ The World’s Earliest Television Recordings (англ.) (19 May 2007). Дата обращения 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Don McLean. The Recovered Images (англ.). Phonovision. Restoring Baird’s TV Recordings (22 March 2006). Дата обращения 31 августа 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

Жидкокристаллический телевизор — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 февраля 2015; проверки требуют 11 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 февраля 2015; проверки требуют 11 правок.Жидкокристаллический телевизор (сокращённо ЖК ТВ; англ. liquid crystal TV) — это плоский телевизор с матрицей на основе жидких кристаллов, которая требует подсветки. Подсветка жк-матрицы может осуществляться люминесцентными лампами с холодным катодом (Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL) или светодиодами (светодиодная, LED-подсветка). В первом случае телевизоры называют LCD-телевизорами (liquid crystals display). Во втором — LED-телевизорами.

Начиная с 2007 года жк-телевизор является наиболее широко производимым и продаваемым типом телеприёмника[1].

В 1984 году был выпущен первый цветной карманный ЖК-телевизор — 2.1-дюймовый Epson ET-10[2].

В 2014 году начались продажи телевизоров с разрешением 4К[3].

Поставщиками жидкокристаллических панелей для изготовления телевизоров являются китайская компания BOE Technology, LG Display, тайваньская компания Innolux Corporation (англ.)русск., Samsung.

При покупке телевизора нужно обращать внимание на следующие характеристики:

Существует несколько стандартов цифрового видео: Full HD, 2K, 4K, 8K.

- угол обзора,

- контрастность (отношение яркостей самой светлой и самой тёмной точки),

- время отклика матрицы ЖК-дисплея,

- яркость.

Для достижения высокого динамического диапазона и улучшения контрастности в LED TV применяются несколько технологий.

Dynamic Contrast Ratio (DCR) — динамическая контрастность

Технология позволяет изменять яркость экрана или его части в зависимости от содержания демонстрируемой в данный момент сцены за счет изменения яркости подсветки.

Local Dimming — локальное затемнение

Технология позволяет затемнять отдельные области экрана, чтобы выявить детали в тёмных сценах и достичь более глубокого чёрного цвета. Система анализирует изображение и управляет светодиодами, включая и выключая их, таким образом изменяя яркость определённых зон экрана. Все светодиоды поделены на группы. Число зон может доходить до нескольких сотен (например, у Samsung до 600[4])[5].

Как и подсветка, локальное затемнение может быть краевое или матричное (Full-Array Local Dimming, FALD).

У разных производителей данная технология называется по-разному:

- Micro Dimming, Micro Dimming Ultimate — Samsung,

- Local Dimming — Panasonic,

- Edge LED — Sony,

- Edge — LG,

- Local Dimming — Toshiba.

Технология HDR (high dynamic range, высокий динамический диапазон)[6]

Так как бесконечное увеличение разрешения не обеспечивает кардинального улучшения качества изображения, была разработана технология HDR, расширяющая контрастность и цветовую палитру. Существует несколько стандартов HDR: HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma), Technicolor Advanced HDR, Dolby Vision[7].

Телевидение в СССР — Википедия

Телевидение в СССР появилось в 1931 году и было государственным средством массовой информации. К концу 1980-х годов включало четыре всесоюзных канала (два были доступны во всех регионах на МВ-диапазоне) и республиканские (были доступны во всех союзных республиках, кроме РСФСР).

Руководство телевидением осуществлял Верховный Совет СССР, Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР).

Предыстория[править | править код]

Телевидение в СССР появилось благодаря исследованиям и разработкам ученых и инженеров ещё царской России. Началось всё ещё в конце XIX века с идей П. И. Бахметьева по передаче изображения на расстояние, проекта цветной телевизионной системы А. А. Полумордвинова[1], создания фотоэлемента А. Г. Столетовым и радио А. С. Поповым. Первые практические разработки были сделаны профессором Б. Л. Розингом в 1907 году, а 9 мая 1911 года он осуществил первую в мире телепередачу.

Телевидение в первые годы советской власти[править | править код]

Первая мировая война прервала исследования в области телевидения — армии требовались радиостанции. После Октябрьской революции Российская Советская Республика сосредоточилась на развитии радио, на телевидение не хватало ни денег, ни специалистов. Ситуация изменилась только к концу 30-х годов. Поддержка телевидения, как и радио, осуществлялась на правительственном уровне. Более десяти исследовательских групп работало в лабораториях при институтах и заводах: в радиоотделе Всесоюзного электротехнического института и НИИ связи в Москве, в Ленинграде при радиозаводе им. Коминтерна, в Томске (Политехнический институт) и других городах. Параллельно велась разработка и электронных систем, и малострочных электромеханических устройств. Результаты были получены очень быстро.

Профессор А. А. Чернышёв запатентовал в 1925 году прототип видикона, А. П. Константинов и С. И. Катаев в 1931 году независимо друг от друга разработали трубки, аналогичные иконоскопу Зворыкина. Но реализованы эти идеи не были из-за технических сложностей. В 1924 году в Одессе начал свои опыты по передаче изображения Б. П. Грабовский, которые продолжились в Ташкенте. А 26 июля 1928 года Грабовскому впервые в мире удалось передать по радио, без проводов, движущееся изображение с помощью полностью электронной системы телевидения, которую автор изобретения назвал «Телефотом». В дальнейшем аппарат был разбит, группа Грабовского распалась[2], а советское телевидение пошло по пути развития механических, а не электронных передающих устройств. Этому поспособствовало и то, что механическое телевидение могло передавать изображение по радиоканалам в отличие от электронного, требующего специальных линий.

Развитие механического телевидения[править | править код]

Экспозиция телевизоров в Политехническом музее в Москве

Экспозиция телевизоров в Политехническом музее в МосквеВ 1929 году во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ) в Москве была создана специализированная лаборатория телевидения, в которую вошли П. В. Шмаков (руководитель), В. И. Архангельский, С. И. Катаев, П. В. Тимофеев, А. М. Шамаев[3]. В скором времени лаборатория, имевшая опыт создания, как приёмной, так и передающей аппаратуры оптико-механического телевидения, продемонстрировала свои разработки руководству Народного комиссариата почт и телеграфов. В 1930 году Наркомпочтель СССР принял решение о создании Московского центра телевещания. Был заключён договор с ВЭИ на разработку и поставку телепередатчика. Лаборатория телевидения успешно справилась с заданием, и уже 29 апреля 1931 года в ВЭИ провели опыты по передаче в эфир радиоизлучения, генерированного телепередатчиком бегущего луча на волне 56,6 м с разложением изображения на 30 строк. Во время экспериментальной трансляции была передана всего лишь одна небольшая фотография. В течение нескольких следующих месяцев состоялись ещё несколько тестовых трансляций, но ни одна из них пока что не поддерживала звуковое сопровождение. На базе этого оборудования в 1931 году был создан Московский радиовещательный технический узел (МРТУ), располагавшийся по адресу ул. 25 Октября, 7 (ныне ул. Никольская). 1 октября 1931 года из него начались регулярные телепередачи в диапазоне средних волн. Эта дата считается официальной датой начала отечественного телевещания. Эксплуатацию оборудования осуществляли специалисты-разработчики ВЭИ: П. В. Шмаков, В. И. Архангельский, Н. Н. Васильев, Н. Н. Орлов и др. Вот что писала газета «Известия» № 271 от 1 октября по поводу запуска телевещания:

| С 1 октября 1931 г. в Москве, впервые в СССР, начинаются регулярные передачи движущихся изображений (телевидения) по радио. Передачи организованы Московским радиовещательным узлом НКПиТ под руководством ВЭИ и будут происходить через радиостанцию МОСПС (волна 379 м) ежедневно с 24.00. до 0.30 мин… |  |

В декабре 1931 года в Ленинграде на Всесоюзной конференции по телевидению[4] был принят временный стандарт системы малострочного механического ТВ-вещания СССР: 30 строк, формат 4:3 (общее число элементов разложения 1260, из которых 60 отводилось для передачи строчных синхронизирующих импульсов) при 12,5 кадр/с, полоса 7200 Гц. Такие параметры соответствовали международному уровню и обеспечивали совместимость отечественной и зарубежной передающей и приёмной аппаратуры[5].

Для приёма передач с 1932 по 1936 годы в Ленинграде на заводе «Коминтерн» выпускались первые советские телевизоры «Б-2».

Передачи оптико-механического телевидения принимались во многих городах, в том числе в Ленинграде, Нижнем Новгороде, Томске.

1 мая 1932 года телезрителям впервые был показан фильм о параде и демонстрации трудящихся Москвы, посвящённый первомайскому празднику. Телевизионные операторы вели съёмки на Красной площади, Пушкинской площади, Тверской улице. Дикторов радио, которые вели передачи из здания ГУМа и из разных городов страны, с эфира записывали на кинопленку[6].

2 мая 1932 года начались регулярные передачи телевидения с разложением изображения на 30 строк ленинградскими радиостанциями РВ-70 и РВ-53. Со второй половины 1932 года телевизионные передачи почти ежедневно вело Московское радио. Они шли через средневолновые радиовещательные станции, и их принимали на европейской территории страны. Передачи проводились после полуночи. Радиоприемник для приёма телепередачи «ЭЧС» был разработан в 1930 году и выпущен в производство в 1932-ом[7]. Во всей стране насчитывалось несколько сотен телевизоров.

15 ноября 1934 года в СССР была проведена первая передача телевизионной программы со звуковым сопровождением. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Иван Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник», затем выступили певица и балетная пара (к сожалению, их имена не сохранились).

Вещание малострочного телевидения оптико-механической системы в СССР через московские радиостанции было прекращено 1 апреля 1940 года.

Развитие электронного телевидения в СССР[править | править код]

Строительство телевизионных центров с применением электронных систем, началось в СССР в 1937 году. В сентябре 1938-го начал телевизионное вещание Ленинградский телецентр[8]. На нём использовалось отечественное оборудование со стандартом разложения на 240 строк[9]. Для приёма изображения служил телевизор «ВРК» (Всесоюзный радиокомитет).

5 ноября 1938 года началась регулярная эксплуатация Московского телевизионного центра (МТЦ) на Шаболовке. Был показан концерт, а в последующие дни — кинофильмы «Человек с ружьём» и «Ленин в Октябре». 31 декабря МТЦ был официально принят государственной комиссией. Московский телецентр вещал в «американском» стандарте на 343 строки и был оснащён оборудованием американской компании RCA[10][11]. Для просмотра телепередач использовался первый электронный приёмник «ТК-1», выпущенный заводом «Коминтерн» в том же 1938 году по технологии RCA, который в 1940 году был заменён отечественным телевизором «17ТН-1», выпускавшимся ленинградским Заводом «Радист».

27 декабря 1940 года был утверждён ГОСТ 60-40 «Телевидение. Основные параметры телевизионного вещания»: число строк 441, частота 25 кадров в секунду, чересстрочное разложение. 1 мая 1941 года Московский телецентр был остановлен на реконструкцию с целью организации передач и приёма изображения по новому стандарту. Начавшаяся война нарушила все планы. Телецентры прекратили вещание.

После войны первым в Европе 7 мая 1945 года возобновил передачи Московский телецентр по довоенному стандарту. Ленинградский телецентр был переоборудован на четкость в 441 строку и пущен 7 ноября 1947 года.

В 1948 году в СССР был внедрён современный стандарт, предусматривающий разложение телевизионного изображения на 625 строк[12], проект которого был разработан ещё в 1944-м[13]. Началось систематическое развитие технических средств телевидения. В июне 1949 года был сдан в эксплуатацию весь комплекс реконструированного Московского телецентра, расположенного на ул. Шаболовка, 53.

В 1946—1949 годах выпускались телевизоры «Ленинград Т-1» и «Москвич Т-1». В 1949 году на Александровском радиозаводе началось производство первого массового телевизора «КВН-49» (по первым буквам фамилий конструкторов — Кенигсон, Варшавский, Николаевский).

С 1951 года Центральное телевидение перешло на ежедневные телевизионные передачи в Москве. В 1950—1955 гг. началось распространение телевизионного вещания по всей территории страны. На первых этапах в разных городах (в Харькове (первый), Калинине, Горьком, Одессе, Риге, Томске, Свердловске, Омске, Владивостоке, Уфе, Нальчике, Архангельске, Воронеже, Севастополе, Гомеле, Хабаровске, Барнауле, Перми[14], Казани, Комсомольске-на-Амуре) возникали временные любительские телестудии. 15 сентября 1955 года было принято постановление Совета Министров «О мероприятиях по дальнейшему развитию телевизионного вещания в СССР», где было дано указание о постройке телевизионных центров и ретрансляционных станций. В 1954 году было всего три программных телевизионных центра (в Москве, Ленинграде, Киеве), в 1955 — девять (в Калинине, Таллине, Харькове, Свердловске, Томске, Омске), в 1956 — девятнадцать (в Минске, Вильнюсе, Баку, Тбилиси, Ташкенте, Ереване, Владивостоке, Сталино, Сталиногорске, Риге)[15], в 1957 — двадцать (Новосибирск), в 1960 — 84 телецентра, в 1965—121 телецентр, в 1970—130[16].

В 1951 году было начато строительство кабельной телевизионной линии Москва — Ленинград (КМ-3). 1 марта 1955 года в Калинине начал работу первый в СССР ретранслятор, получавший телевизионный сигнал по кабелю из Москвы[17]. Строительство радиорелейных и кабельных магистралей позволило осуществить строительство ретрансляционных телевизионных станций, получавших программу по междугородным линиям связи.

Переход на цветное вещание[править | править код]

Поскольку в послевоенные годы парк телевизоров в СССР был невелик, в 1953 году была предпринята попытка внедрения системы цветного телевидения с последовательной передачей цветных полей. Это была советская версия устаревшей американской системы CBS, несовместимой с чёрно-белыми телевизорами[18]. При стандарте разложения в 525 строк, за секунду передавались 150 цветоделённых полукадров, по 3 на каждое поле. Первая опытная станция цветного телевидения (ОСЦТ-1) была построена в Москве, на Шаболовке и работала с 5 ноября 1953-го по 5 декабря 1955 года. Затем её аппаратура была переделана на чёрно-белый стандарт, и с её помощью в Москве в начале 1956 года началось регулярное вещание по второй программе Центрального телевидения.

В феврале 1957 года вышло постановление Совета Министров по вопросам цветного телевидения с поручением начать в следующем, 1958 году, опытное вещание уже по совместимой системе. К ноябрю 1959 года на Шаболовке была смонтирована ОСЦТ-2, начавшая в январе 1960 года регулярное вещание по советской версии NTSC под названием «ОСКМ» (одновременная система с квадратурной модуляцией).

Результаты тестирования иностранных систем цветного телевидения и советской «ЦТ НИИР» выявили преимущества французской SÉCAM при трансляции телесигнала на большие расстояния[19]. В марте 1965 года между СССР и Францией было заключено соглашение о сотрудничестве в области цветного телевидения, и через два года в качестве общесоюзного стандарта была утверждена система SÉCAM. Первая широковещательная цветная телепередача по этому стандарту в СССР состоялась 7 ноября 1967 года из ОСЦТ-3, оборудованной аппаратурой французской фирмы «Томсон-ЦСФ».

С января 1977 года все программы Центрального телевидения стали передаваться в цвете.

С 1 января 1962 года была отменена регистрация радиоприёмников и телевизоров, введённая для радиоприёмников ещё в 1924 году[20][21]. Регистрировались телевизоры в почтовом отделении по месту жительства.

В 1965 году был выведен на орбиту первый отечественный спутник «Молния-1», давший возможность транслировать телевизионные программы, что стало новым значительным импульсом в развитии ТВ. В 1967 году стала действовать национальная система спутникового телевещания «Орбита», позволившая транслировать передачи из Москвы на всю территорию СССР и увеличить телеаудиторию сразу на 20 млн человек за счёт районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Средней Азии. Выдающимся событием также стала сдача в эксплуатацию в 1967 году Останкинской телевизионной башни и телецентра. В 1976 году была введена в эксплуатацию новая спутниковая система «Экран», которая позволила принимать передачи Центрального телевидения на территории Сибири и Дальнего Востока.

Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 20 августа 1984 года «О развитии в 1984—1990 годах материально-технической базы телевизионного вещания страны» создало базу для серьёзного качественного скачка в данной области. Программа по развитию телевидения предусматривала строительство новых и реконструкцию действующих передающих станций и предприятий по выпуску телевизионного оборудования, создание новых спутниковых систем связи, производство цифрового телевизионного оборудования, разработку системы телевидения высокой четкости[22]. Если в 1984 году первую программу общесоюзного телевидения принимало 92 % населения, а две программы — 75 %, то в 1990 году планировалось довести эти цифры до 97 % и 87 %[23].

8 февраля 1991 года вместо Гостелерадио СССР была создана Всесоюзная государственная телерадиовещательная компания[24]. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР[25]. 27 декабря 1991 года в связи с распадом СССР ВГТРК была упразднена.

- 29.06.1949 — первая внестудийная передача Московского телецентра. Это был репортаж о футбольном матче со стадиона «Динамо». Его вёл Вадим Синявский[26][27].

- 27.10.1954 — первый номер телевизионного журнала «Искусство».

- 25.06.1956 — первый номер телевизионного журнала «Знание».

- 04.12.1957 — первый номер телевизионного журнала «Для вас, женщины».

- 23.02.1960 — первый номер телевизионного журнала «Здоровье». Ведущая Ю. Белянчикова.

- 18.03.1960 — первая передача «Телевизионного клуба кинопутешествий» (впоследствии «Клуб путешественников»).

- 08.11.1961 — первая передача для молодёжи «КВН».

- 21.10.1962 — первая передача информационно-музыкальной программы «Музыкальный киоск».

- 21.12.1962 — первая передача ежемесячного кинообозрения «Кинопанорама».

- 06.04.1962 — первый выпуск музыкально-развлекательной передачи ЦТ «Голубой огонёк».

- 03.12.1963 — первый выпуск передачи о сельском хозяйстве «Сельский час».

- 01.09.1964 — по Второй программе ЦТ введена передача «Спокойной ночи, малыши!»

- 16.01.1966 — первый выпуск комедийной передачи «Кабачок «13 стульев»».

- 23.02.1967 — первый выпуск военной передачи «Служу Советскому Союзу!».

- 01.01.1968 — в первый раз появилась информационная программа Центрального телевидения «Время».

- 17.04.1968 — первая телепередача о животных «В мире животных».

- 10.03.1970 — первый выпуск правового видеоканала «Человек и закон»

- 01.01.1972 — первый выпуск ежегодного телефестиваля «Песня года».

- 24.02.1973 — первая научная передача ЦТ «Очевидное — невероятное».

- 07.09.1974 — первый выпуск развлекательной передачи ЦТ «Утренняя почта».

- 04.01.1975 — по Первой программе ЦТ вышла в эфир детская передача «АБВГДейка».

- 04.09.1975 — первый выпуск телевизионной игры «Что? Где? Когда?».

- 04.09.1976 — первый выпуск передачи для детей «В гостях у сказки».

- 15.09.1978 — первый выпуск юмористической передачи «Вокруг смеха».

- 18.10.1983 — по Первой программе ЦТ вышла в эфир молодёжная передача «До 16 и старше…».

- 10.02.1985 — первый выпуск информационной передачи «Новости».

- 07.02.1986 — первый выпуск музыкальной передачи ЦТ «Играй, гармонь любимая!».

- 07.03.1987 — первый выпуск информационно-развлекательной передачи «До и после полуночи».

- 13.07.1987 — первый выпуск утренней информационно-развлекательной передачи «90 минут».

- 01.10.1987 — первый выпуск юмористической передачи «Аншлаг».

- 02.10.1987 — первый выпуск вечерней передачи «Взгляд».

- 05.02.1989 — первый выпуск музыкальной передачи «Программа «А»».

- 04.09.1989 — первый выпуск молодёжно-музыкальной программы «50х50».

- 12.11.1989 — первый выпуск информационно-аналитической передачи «7 дней».

- ↑ В 1899 году Александр Аполлонович Полумордвинов запатентовал принцип последовательной передачи цвета при помощи механического сканирующего устройства (А.Л. Рашковский. Вятский изобретатель А.А. Полумордвинов (рус.). Герценка: Вятские записки. Дата обращения 7 февраля 2019.). Однако действующего образца создать не удалось.

- ↑ Б. П. Грабовский — изобретатель телефота: Сб. документов / Сост. М. Л. Вайс, П. А. Агафонов. — Ташкент: Узбекистан, 1989. — 198 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-640-00557-2.

- ↑ Борисов В. П. Рождение телевидения в Стране Советов (к 75-летию отечественного телевещания) (рус.) // Вопросы истории естествознания и техники : журнал. — 2007. — № 1.

- ↑ Чечик П. О. Всесоюзная конференция по телевидению // Радиофронт. — 1932. — № 7—8.

- ↑ Лейтес Л. С. Малострочное механическое ТВ-вещание из Москвы // ФГУП «ТТЦ „Останкино”». — Москва, 2015. — С. 8.

- ↑ Сайт по истории телевидения

- ↑ Сетевые ламповые приёмники «ЭЧС-2», «ЭЧС-3» и «ЭЧС-4» Архивная копия от 18 мая 2015 на Wayback Machine

- ↑ Лев Лейтес. К 80-летию отечественного телевизионного вещания // «MediaVision» : журнал. — 2011. — № 7. — С. 68.

- ↑ Как создавалось телевидение // «Связьинвест» : журнал. — 2006. — № 4.

- ↑ Pre-1945 European Stations (англ.) (недоступная ссылка). Early Television Stations. Early Television Museum. Дата обращения 21 ноября 2012. Архивировано 18 августа 2012 года.

- ↑ James O’Neal. RCA’s Russian Television Connection (англ.). Early Electronic Television. Early Television Museum (August 2002). Дата обращения 20 ноября 2012. Архивировано 24 ноября 2012 года.

- ↑ Постановление Совнаркома СССР «О мероприятиях по развитию телевидения», в котором предусматривалась организация телевизионного вещания в Москве сначала на довоенном стандарте четкости изображения (343 строки), а после реконструкции телецентра — на 625 строк. В постановлении также говорилось о строительстве телецентров в Ленинграде и Киеве («Известия», 1945, 12 октября).

- ↑ Казначеев Ю. И. Обоснование выбора телевизионного стандарта СССР. — М.: Рукопись, 1944. — 64 с.

- ↑ История Пермского городского дворца культуры им. А. Г. Солдатова сайт

- ↑ Большая советская энциклопедия, издание второе. — Т. 50. — С. 416.

- ↑ Г. Кузнецов, Н. Месяцев. Золотые годы отечественного телевидения (1957—1970) (рус.). Музей телевидения и радио в Интернете. Дата обращения 18 февраля 2019.

- ↑ Тверской дайджест

- ↑ Лев Лейтес. Вклад супружеской пары И. А. Авербух — В. Е. Теслер в развитие цветного телевидения (рус.). Машина времени. Журнал «Broadcasting» (июль 2010). Дата обращения 9 октября 2014.

- ↑ Broadcasting № 6, 2007.

- ↑ Постановление СНК СССР от 28.07.1924 «О частных приемных радиостанциях» (рус.). Исторический портал коллекционеров информации, электронный музей «ВиФиАй». Дата обращения 24 марта 2019.

- ↑ Постановление Совмина СССР от 18.08.1961 N 768 «Об отмене регистрации в предприятиях связи радиоприемников и телевизоров и взимания абонементной платы за пользование ими» (рус.). КонсультантПлюс. Дата обращения 24 марта 2019.

- ↑ Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР «О развитии в 1984—1990 годах материально-технической базы телевизионного вещания страны» (рус.). Информационный портал СССР (20.08.1984). Дата обращения 12 марта 2019.

- ↑ Юшкявичюс Г. Телевидение и радиовещание в новых условиях // «Радио» : журнал. — 1985. — № 10.

- ↑ Указ Президента Союза Советских Социалистических Республик от 8 февраля 1991 г. № УП-1441 «О создании Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании» (неопр.) (недоступная ссылка). Портал LawRussia.ru (1 ноября 2007). — Правовой навигатор. Дата обращения 28 октября 2016. Архивировано 29 октября 2016 года.

- ↑

Текст: Декларация Совета Республик ВС СССР от 26.12.1991 № 142-Н в Викитеке

Текст: Декларация Совета Республик ВС СССР от 26.12.1991 № 142-Н в Викитеке - ↑ TVMUZEUM.ru

- ↑ Чемпионат СССР 1949 (рус.). Сайт спортивной статистики. Дата обращения 24 марта 2019.

Телевизор — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Телевизор. Не следует путать с Телевизир — системой видеоконтроля при киносъёмке.Телеви́зор, телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звукового сопровождения, отображающий их на экране и с помощью громкоговорителей. Современный телевизор способен принимать телевизионные программы как с антенны, так и непосредственно от устройств их воспроизведения — например, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или медиаплеера.

Принципиальное отличие от монитора заключается в обязательном наличии встроенного тюнера, предназначенного для приёма высокочастотных сигналов эфирного (или наземного: кабельного) телевещания и их преобразования в сигналы, пригодные для воспроизведения на экране и громкоговорителями.

Историческая справка

Первые серийные телевизионные приемники «Вижнетт» (англ. Visionette) с 45-строчной механической развёрткой начали выпускаться американской компанией Western Television в 1929 году по цене чуть меньше 100 долларов[1]. Изображение таких телевизоров чаще всего было не крупнее почтовой марки, и даже при увеличении с помощью линзы могло рассматриваться одним человеком. Невысокая чёткость позволяла различать лишь общие контуры предметов, и узнавать лица на очень крупных планах. Из-за неудовлетворительного качества механические телевизоры не получили широкого распространения, оставаясь экзотикой. Кроме того, механические телевизоры выполнялись в виде приставки к радиоприёмнику, который служил для получения видеосигнала[2]. Для приёма звукового сопровождения был необходим ещё один радиоприёмник, настроенный на другую частоту.

Превращение телевизоров в привычный элемент быта связано с появлением электронного телевидения, полностью основанного на электровакуумных приборах. Массовое производство телевизоров было впервые налажено в Германии, где с 1934 года телестанцией DFR («Deutscher Fernseh-Rundfunk» — «Немецкое телевизионное радиовещание») были начаты регулярные передачи по 180-строчной системе. Первые серийные телевизоры с кинескопом выпущены в том же году компанией Telefunken[3]. Спустя два года производство электронных телевизоров было налажено в большинстве развитых стран: Франции, Великобритании и США. Самая дешёвая модель с диагональю экрана 30 сантиметров продавалась по цене 445 долларов, что сегодня составило бы почти семь с половиной тысяч[4]. В СССР эксперименты по электронному телевидению начались в 1929 году (правда в лабораторных условиях с кабельной связью передающей и приемной ЭЛТ), в 1934 году начались регулярные трансляции в стандарте разложения 120 строк. Серийный выпуск электронных телевизоров начался в 1940 году, но освоению их массового производства помешала начавшаяся война.

Телевизор с механической развёрткой

Телерадиола «Staßfurt». ГДР, 1950-е годы

Цветной телевизор «Neptun». Польша, 1980-е

Современный плоский

LED-телевизор

Всего перед Второй мировой войной было выпущено 19000 электронных телевизоров в Великобритании, 1600 — в Германии и 7000 — в США[5]. В 1942 году в странах Антигитлеровской коалиции производство телевизоров было приостановлено до августа 1945 года.

После войны, в отличие от разрушенной Европы, в США население не потеряло покупательную способность, а радиоэлектронная промышленность, нарастившая огромные мощности за счёт оборонных заказов, нашла поле деятельности в виде телефикации страны. Если в 1947 году здесь насчитывалось около 180 000 телевизоров, то к 1951-му их число превзошло 10 миллионов[6]! Благодаря массовому производству цены на товар резко упали, дав возможность купить телевизор всем желающим. Если в 1946 году собственным телеприёмником могли похвастаться лишь 0,5 % американских семей, к 1962 году 90 % домохозяйств обзавелись чёрно-белыми телевизорами. Получили популярность комбинированные устройства — телерадиолы — содержащие в общем корпусе телевизор, электрофон и высококачественный радиоприёмник.

В СССР, несмотря на послевоенную разруху, развитие телевидения было объявлено одной из приоритетных задач. Уже в 1947 году было освоено серийное производство телевизоров «Москвич Т1» и «Ленинград Т1», а в 1949 году запущен в производство первый массовый советский телевизор «КВН-49».

Рынок за шесть лет был практически насыщен и, чтобы создать новый массовый товар, американская радиопромышленность всерьез занялась цветным телевидением. После разработки и создания системы NTSC в 1953 году в США началось регулярное цветное телевизионное вещание. Первым серийным цветным телевизором, рассчитанным на стандарт NTSC, стал «RCA CT-100», продававшийся по цене 1000 долларов[7]. Уже в 1955 году было выпущено 40 тысяч цветных телевизоров[8]. Японская радиопромышленность довольно быстро наладила производство относительно дешевых цветных телевизоров для рынка США, и поэтому в 1960 году американскую систему приняла и сама Япония. В Европе из-за послевоенной разрухи распространение телевизоров шло более медленными темпами. При этом в Великобритании к 1952 году насчитывалось уже почти полтора миллиона домашних телевизоров.

В 1956 году американская компания «Зенит» (англ. Zenith Radio Corporation) внедрила первый в мире беспроводной пульт дистанционного управления, разработанный Робертом Адлером. Управление громкостью и переключение каналов производились с помощью ультразвуковых сигналов, промодулированных соответствующими командами[9].

Современный инфракрасный пульт был выпущен в 1974 году фирмами Grundig и Magnavox. Событие совпало по времени с внедрением телетекста, требующего более точного управления, отсутствующего в самих телевизорах[10]. Появление цифровых кнопок на пультах связано именно с необходимостью поиска нужных страниц на телеэкране[11]. В 1980-х годах телевизоры приобрели ещё одну функцию: их начали использовать в качестве монитора для первых бытовых компьютеров и игровых приставок. Для удобства подключения этих устройств, а также получивших распространение видеомагнитофонов, телевизоры начали оснащать, кроме антенного входа, дополнительным компонентным, позволяющим подавать сигналы, минуя высокочастотный селектор каналов[12].

Следующая революция рынка телевизоров произошла в середине 2000-х годов, когда появились недорогие плазменные панели и жидкокристаллические телевизоры. К началу 2010-х годов кинескопные телевизоры практически полностью вытеснены плоскими LCD- и LED-устройствами, существенная часть которых может быть напрямую подключена к интернету и обеспечивает просмотр 3D-контента. На сегодняшний день (2018 год) практически все выпускаемые телевизоры поддерживают стандарты высокой чёткости, а наиболее дорогие модели — и сверхвысокой. Современные плоские телевизоры зачастую выполняют функцию ключевого элемента домашних кинотеатров, сохраняя при этом возможность просмотра эфирного и кабельного телевидения[13].

Устройство

Классический аналоговый телевизор содержит блок питания, радиоприёмник, звукоусилительный тракт с громкоговорителями, видеоусилитель, блок развёрток, отклоняющую систему и кинескоп. Радиоприёмник является главной составной частью селектора каналов, предназначенного для выбора принимаемого телевизионного канала и его преобразования в промежуточную частоту. Практически с первых лет выпуска электронных телевизоров их радиоприёмники строятся по схеме супергетеродина. Поэтому селектор каналов состоит из усилителя высокой частоты, смесителя и гетеродина[14].

Блок-схема телевизионного приёмникаПромежуточные частоты изображения и звука, полученные в селекторе каналов, поступают на раздельные усилители промежуточной частоты, в каждом из которых подавляется ненужный сигнал для дополнительного разделения, а полезные сигналы детектируются и после дополнительного усиления подаются на громкоговоритель и модулятор кинескопа. Из видеосигнала специальными цепями выделяются синхросигналы, управляющие работой блока строчной и кадровой развёрток. В результате электронный луч движется в кинескопе синхронно с лучом передающей трубки телекамеры или телекинопроектора, образуя на экране устойчивое изображение. Цветной телевизор, кроме перечисленных устройств, содержит блок цветности, декодирующий информацию о цвете изображения, которая передаётся на вспомогательной частоте — «поднесущей»[15]. Кинескоп такого телевизора содержит не один, а три электронных прожектора, пучки которых попадают на точки люминофора с соответствующим цветом свечения. Совпадение трёх растров обеспечивает система сведения, также отсутствующая в чёрно-белых телевизорах. В проекционных телевизорах для получения цветного изображения до конца XX столетия использовались три кинескопа повышенной яркости, изображения которых оптически совмещались на экране[16]. В конце 1970-х годов ещё одним стандартным модулем бытовых телевизоров стал блок дистанционного управления с выносным пультом.

Первые телевизоры строились на основе электронных ламп с большим расходом электроэнергии и громоздких. Появление полупроводниковых приборов не привело к быстрому вытеснению радиоламп, поскольку первые транзисторы значительно уступали радиолампам по частотным характеристикам и мощности. Например, высоковольтные цепи анодного питания кинескопа ещё долго строились на мощных кенотронах. В начале 1960-х годов начался постепенный переход на гибридные лампово-полупроводниковые схемы: в 1959 году корпорация «Филко» (англ. Philco) представила телевизор «Safari», в котором основная часть схемы была выполнена на транзисторах, а лампы использованы только в высоковольтном выпрямителе[17], в 1960 году корпорация Sony представила телевизор TV-8-301, также выполненный в основном на транзисторах[18]. В маркетинговых целях такие телевизоры назывались «полностью транзисторными».

Кинескопы с углами отклонения луча 90° (слева) и 110°В 1970-х годах продолжилась замена электронных ламп транзисторами и наметился переход к использованию микросхем. Наиболее энергично вели внедрение микросхем японские производители, что позволило им сократить число электронных компонентов в цветном телевизоре с 1200 штук в 1971 году до 480 в 1975 году. Это сделало телевизоры надежнее, а их сборку проще. В результате японские производители выиграли конкуренцию и захватили рынки США и других стран[19]. Лампово-полупроводниковые модели продолжали выпускаться как минимум до 1980-х годов в качестве бюджетных и имели большое распространение. Выпускались и лампово-полупроводниковые телевизоры с использованием микросхем, например, советский «Темп-723» (серия УЛПЦТ(И)). В настоящее время микросхемы являются основой схемотехники современных телевизоров. В новых моделях жидкокристаллических телевизоров со светодиодной подсветкой транзисторы в дискретных корпусах отсутствуют совсем: даже силовой ключ блока питания выполнен в интегральном исполнении.

Ещё одним направлением совершенствования трубочных телевизоров было уменьшение длины кинескопа при одновременном росте диагонали экрана. Это достигалось за счёт увеличения предельного угла отклонения электронных пучков. С момента появления первых кинескопов с углом отклонения 50° эту величину удалось довести до 110°, сократив длину трубки почти вдвое[20]. В результате телевизоры с более коротким кинескопом становились компактнее, занимая меньше места в глубину. Однако, радикально уменьшить толщину приёмника удалось только с появлением плазменных панелей, а затем жидкокристаллических и светодиодных[21]. Наиболее совершенные модели могут достигать в толщину двух-трёх сантиметров при размерах экрана, недостижимых для телевизоров с электронно-лучевой трубкой. Кроме того, новейшие типы экранов не являются источниками тормозного излучения, неизбежного в кинескопах с высоким анодным напряжением. Отсутствие отклоняющей системы также избавляет от сильных магнитных полей, вредных для здоровья. LCD- и LED-телевизоры не требуют наличия высоковольтных цепей и потребляют значительно меньше электроэнергии, чем телевизоры с трубкой. Современные проекционные телевизоры также не содержат кинескопов, вместо которых используются микрозеркальные DMD-модули или поляризующие LCoS-микросхемы[22].

Ранние упоминания в искусстве

Одним из первых телевидение описывает в своих фантастических произведениях второй половины XIX века французский писатель Луи Фигуэр. Он же ввёл в оборот термин «телектроскоп», впоследствии использовавшийся некоторыми изобретателями технологий передачи изображения на расстояние. Упоминания о телектроскопе, позволяющем видеть на расстоянии, встречаются и в некоторых рассказах Марка Твена тех лет[23].

См. также

Примечания

- ↑ Western Television Visionette (англ.). Mechanical television. Музей раннего телевидения. Проверено 3 сентября 2012. Архивировано 18 октября 2012 года.

- ↑ Первый серийный любительский механический телевизор Б-2 (рус.). Виртуальный музей отечественной радиотехники XX века. Проверено 14 февраля 2014.

- ↑ Telefunken (англ.). Early Television Museum. Проверено 19 декабря 2016.

- ↑ TV Selling Prices (англ.). Television History. Проверено 19 декабря 2016.

- ↑ Annual Television set Sales in USA (англ.). Television History. Проверено 19 декабря 2016.

- ↑ Ed Reitan. CBS Field Sequential Color System (англ.). Сайт о системах цветного телевидения (24 August 1997). Проверено 2 февраля 2014.

- ↑ Pete Deksnis. Restoring a Vintage Color Television Set (англ.). Making it work. Pete Deksnis’s Site about the CT-100. Проверено 17 февраля 2014.

- ↑ Цветное телевидение в США, Франции, Англии и Голландии, 1956, с. 20.

- ↑ Paul Farhi. The Inventor Who Deserves a Sitting Ovation (англ.). Arts&Living. The Washington Post (17 February 2007). Проверено 22 декабря 2016.

- ↑ Все о телетексте (рус.). Dirty (23 августа 2012). Проверено 22 декабря 2016.

- ↑ Пульт ДУ как воплощение ненависти (рус.). Техника. «Русский топ» (16 мая 2015). Проверено 28 декабря 2016.

- ↑ Илья Суханов. Домашний кинотеатр на практике. Часть 4 (рус.). Проекторы. iXBT.com (4 октября 2003). Проверено 18 августа 2013. Архивировано 2 сентября 2013 года.

- ↑ Домашний кинотеатр — от а до я (рус.). «Схем нет». Проверено 20 декабря 2016.

- ↑ Джакония, 2002, с. 391.

- ↑ Джакония, 2002, с. 393.

- ↑ Все, что нужно знать о фронтальных проекторах (рус.). «Hifinews». Проверено 30 декабря 2016.

- ↑ Philco Safari.

- ↑ Sony Global — Sony Design — History — 1960s.

- ↑ The Big Picture: HDTV and High-Resolution Systems // U.S. Congress, Office of Technology Assessment. — Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1990. — № OTA-BP-CIT-64. — С. 91. (англ.)

- ↑ Наука и жизнь, 1987, с. 31.

- ↑ Дмитрий Усенков. Как экраны телевизоров стали плоскими (рус.). Новости науки и техники. журнал «Наука и жизнь» (9 октября 2012). Проверено 23 декабря 2016.

- ↑ Проекционный телевизор (рус.). Как выбрать телевизор. Проверено 30 декабря 2016.

- ↑ Телектроскоп: безумный проект из прошлого (рус.). Уникальные устройства (6 декабря 2011). Проверено 15 июля 2018.

Литература

- В. Е. Джакония. Телевидение. — М.: «Горячая линия — Телеком», 2002. — С. 387—419. — 640 с. — ISBN 5-93517-070-1.

- Цветное телевидение в США, Франции, Англии и Голландии / В. И. Шамшур. — М.,: «Госэнергоиздат», 1956. — 23 с.

Ссылки

Телевизионная реклама — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Телевизио́нная рекла́ма — это реклама по телевидению[1].

Считается самым массовым (самым смотримым)[1] и самым эффективным видом рекламы[2][3], но при этом и самым дорогостоящим для рекламодателя[1][4]. Кроме того, выявлено, что телереклама повышает эффективность и других видов рекламы того же товара — то есть, например, после просмотра рекламы те же зрительные образы, увиденные в печатной прессе, производят большее впечатление[3].

По форме телереклама может быть рекламным сообщением или видеофильмом (видеороликом)[1][5].

По типу телеканалов, на которых передаётся, может быть эфирной и кабельно-спутниковой[6].

Недостатки телерекламы заключаются в краткости рекламного фильма, из-за чего в его рамках невозможно дать подробную информацию о товаре и невозможно рассказать о большом количестве товаров, и в эпизодичности и краткости её воздействия — в отличие от печатной рекламы, которая остаётся на странице, телереклама, появившись на экране, затем исчезает. Также недостатком является её высокая стоимость.[1]

Самый массовый вид телерекламы — рекламный ролик. Рекламные ролики делятся по продолжительности на развёрнутые (30 секунд и больше) и блиц-ролики (15—20 секунд).[1]

Американский рекламный ролик эпохи ч/б телевиденияПервый официальный платный телевизионный ролик в США был показан 1 июля 1941 года нью-йоркской телестанцией WNBT (теперь WNBC) перед бейсбольным матчем между Бруклин Доджерс и Филадельфия Филлис. В нём рекламировались наручные часы Bulova. Компания-производитель часов заплатила за него, по разным данным, от 4 до 9 долларов (соответствует 67—151 долларам начала 2016 года[7]). Объявление представляло собой видоизменённую тестовую табличку WNBT — из обычной таблички она стала часами со стрелками, показывавшими время. В нижней правой четверти таблички-часов отображался логотип Bulova «Bulova Watch Time» и звучал девиз «America runs on Bulova time» («Америка живет по времени Bulova»). Реклама показывалась одну минуту — пока секундная стрелка делала полный круг[8][9][10][11][12][13].

В Великобритании первый телевизионный рекламный ролик был показан 22 сентября 1955 года на канале ITV. В нём рекламировалась зубная паста Gibbs SR.

В Японии первый рекламный ролик был показан 28 августа 1953 года на токийском канале Nippon Television. В нём рекламировалась компания/часы Seikosha (теперь Seiko) и тоже показывались часы с текущим временем.

Эд из телевизора — Википедия

«Эд из телевизора» (англ. EDtv) — комедийный фильм режиссёра Рона Ховарда, снятый в 1999 году. Американская адаптация франко-канадского фильма «Louis 19, le roi des ondes» (1994).

Премьера фильма состоялась вне конкурсной программы Каннского кинофестиваля в 1999 году[1].

Слоган: «The story of a nobody everybody is watching».

Фильм начинается с интервью канала True TV об открытии реалити-шоу о жизни обычного человека с прямой трансляцией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Идея шоу была придумана телевизионным продюсером по имени Синтия (Эллен Дедженерес). Начав поиск претендента, съёмочная группа берёт интервью у Эда (Мэттью Макконехи) и его брата Рэя (Вуди Харрельсон). Когда продюсеры смотрят интервью, Синтия решает пригласить Эда и берёт интервью только у него. После этого телеканал начинает транслировать шоу, получившее название Эд из телевизора (EDtv). Первый показ терпит фиаско, поскольку не происходит ничего интересного — смотреть шоу просто скучно, и главные продюсеры хотят закрыть программу, но Синтия против.

Тем не менее, на третий день показа у шоу внезапно поднимается рейтинг, когда Эда навещает его брат Рэй. Эд (наряду с операторами) обнаруживает, что Рэй обманывает его подругу Шэри (Дженна Элфман). После чего, Эд посещает Шэри, чтобы принести извинения за действия своего брата. Пьяная Шэри начинает оскорблять Рэя, говоря все это в камеру. Это вызывает смех у зрителей и возгласы, наподобие — «оооох!!» и «Рэй был плохой любовник». Эд пытается утешить Шэри и признается в своих чувствах к ней. Она также демонстрирует симпатию к Эду. Их лица медленно сближаются и наконец они целуют друг друга. Тогда Эд запирает операторскую группу и продолжает неистово целовать Шэри некоторое время. Шоу Эда внезапно становится чрезвычайно популярным.

Эд участвует в шоу The Tonight Show with Jay Leno с Джейем Лено, где встречает красивую модель/актрису Джилл (Элизабет Хёрли), которой он приходится по вкусу. Эд приходит к Шэри, и она говорит ему, что не хочет быть с ним, пока не прекратятся съемки шоу. Затем она уезжает из города.

Эд и Рэй идут в парк, поиграть в футбол с друзьями, к ним приезжает Джилл, чтобы поговорить с Эдом, потому что Синтия велела ей найти способ поднять рейтинг передачи. Она приглашает Эда на обед к себе домой и когда он приезжает к ней, это собирает множество зрителей у экранов. Вначале они мило беседуют, а затем целуются на столе. Они собираются заняться сексом в прямом эфире, но Эд падает со стола прямо на кошку Джилл. С тех пор они не встречались снова.

Отец Эда (Дэннис Хоппер), который ушёл из семьи, когда Эду было 13 лет, неожиданно навещает Эда и сообщает ему, что уехал, потому что у матери Эда был роман с Элом, его отчимом. Эд страшно зол на мать и скандалит с нею.

Затем, Эд отвечает на телефонный звонок, его просят приехать в больницу. Доктор говорит Эду, что его отец умер, и что это случилось, когда он занимался любовью с женой. Эд думает, что врач говорит про смерть Эла, но это фактически — мёртв его настоящий отец.

После похорон, Эд становится подавленным тем фактом, что продюсеры хотят, чтобы он дальше участвовал в шоу и что он ничего не может с этим поделать, изменить их решение, или нарушить свой контракт. Эд находится в депрессии, когда он мельком видит Шэри (одетую в парик и темные очки). Он преследует её какое-то время, пока она не останавливается в женском туалете кинотеатра. Шэри говорит, что останется со своим братом, поскольку это — его день рождения, и она только хотела увидеть Эда. Но она не хочет быть с ним, пока шоу не закончится. Когда Эд выходит, один оператор остается с Шэри, говоря, что это — новая идея продюсеров. Главный оператор говорит ему, что теперь снимают всю его семью, но они показывают только наиболее интересного человека из всех.

У Эда возникает идея о том, как остановить главного продюсера шоу: он объявляет, что выплатит сумму $ 10000 тому, тому кто предоставит ему лучший компромат на продюсеров, а он расскажет его в прямом эфире, добиваясь закрытия шоу, прежде чем компромат будет предоставлен. Поскольку Синтия проявляет жалость к Эду, она рассказывает ему секрет главного продюсера. Эд раскрывает его в прямом эфире (что продюсер должен накачать жидкость в член, чтобы получить эрекцию) но, прежде чем успевает договорить до конца, трансляция шоу прекращается.

| Название программы | Даты эфира | Канал(ы) | Ведущий(е) | Продюсер(ы) | Жанр |

|---|---|---|---|---|---|

| Взгляд | 5 октября 1990 — 25 августа 1991, 27 мая 1994 — 23 апреля 2001 | 1 программа ЦТ, 1-й канал Останкино, ОРТ | Владислав Листьев, Александр Политковский, Александр Любимов, Сергей Бодров-младший | Александр Любимов (1994—2001) | общественно-политическая программа |

| Шоу-биржа | 5 октября 1990—1993 | Центральное телевидение Гостелерадио СССР, 1-й канал Останкино | музыкальное ток-шоу | ||

| Веди | 5 октября 1990—1993 | ЦТ, 1-й канал Останкино | Дмитрий Захаров | Дмитрий Захаров | ретро-новости |

| Эльдорадо | 5 октября 1990 — 28 ноября 1992, 29 декабря 1993 | Центральное телевидение Гостелерадио СССР, 1-й канал Останкино | Александр Чар, Вадим Белозёров | передача о паранормальных явлениях | |

| Синематограф | 5 октября 1990—1991 | ЦТ | программа о старом кино | ||

| Программа 500 | 5 октября 1990 — январь 1991 | ЦТ | программа об экономике | ||

| Поле чудес | 26 октября 1990 — настоящее время | ЦТ, 1-й канал Останкино, ОРТ/Первый канал | Владислав Листьев, с 1 ноября 1991 — Леонид Якубович | Владислав Листьев (1990—1991), Алексей Мурмулёв (1990—1992), Андрей Разбаш (1995—1997), Лариса Синельщикова (1997—2007), Анатолий Гольдфедер (с 1998), Леонид Якубович (с 2005) | телеигра, капитал-шоу |

| Матадор | 5 января 1991 — 20 мая 1995 | ЦТ, 1-й канал Останкино, ОРТ | Константин Эрнст | Константин Эрнст, Михаил Котов | публицистическая программа, посвящённая культуре, кино, моде |

| МузОбоз | 2 февраля 1991 — 28 марта 2003 | ЦТ, 1-й канал Останкино, ОРТ, ТВ-6 | Иван Демидов | Иван Демидов, Александр Горожанкин | музыкальная программа |

| Скетч | 1991 | ЦТ | развлекательная программа | ||

| Дело | 19 апреля 1991 — 26 декабря 1994 | ЦТ, 1-й канал Останкино | Леонид Парфенов, Александр Пожаров и Игорь Письменный | экономическая программа | |

| Да! | 1991—1993 | 1-й канал Останкино | Андрей Черкизов | авторская аналитическая программа | |

| Хит-конвейер | 22 ноября 1991 — 11 августа 1997 | 1-й канал Останкино, ОРТ | Михаил Борзин | музыкальная программа | |

| 13-31 | 29 ноября 1991 — 27 ноября 1992 | ЦТ | Эрнест Мацкявичюс | развлекательная программа | |

| Непутёвые заметки | 3 января 1992 — настоящее время | 1-й канал Останкино, Первый канал | Дмитрий Крылов | Дмитрий Крылов | познавательная программа |

| Девятка | 14 января 1992 — 1994 | 1-й канал Останкино, 4-й канал Останкино | музыкальная программа | ||

| Госпожа Удача | 25 января 1992 — 1993 | 1-й канал Останкино | Оксана Пушкина | документальная программа | |

| Тема | 31 января 1992 — 4 марта 2000 | 1-й канал Останкино, Первый канал | Владислав Листьев, с 1994 — Лидия Иванова, с 1995 — Дмитрий Менделеев, с 1996 и до закрытия — Юлий Гусман | Владислав Листьев (1992—1995), Андрей Разбаш (1995—2000) | ток-шоу |

| Автошоу | 10 февраля 1992—1995 | 1-й канал Останкино, ОРТ | Николай Петров, Александр Пикуленко | тематическая программа (об автомобилях) | |

| Красный квадрат | 12 января 1992 — 18 декабря 2002 | 1-й канал Останкино | Александр Любимов, Денис Молчанов | общественно-политическая программа | |

| Отдыхай! | 24 мая 1992 — 17 сентября 1993 | 1-й канал Останкино | Анна Мунтян, Елена Лазыкина | развлекательная программа | |

| Программа Х | 5 июня 1992 — 1994 | 1-й канал Останкино | Александр Олейников | программа о кино | |

| Политбюро | 20 сентября 1992 — 12 апреля 1996 (с перерывом) | 1-й канал Останкино | Александр Политковский, Андрей Калитин | общественно-политическая программа | |

| Звёздный час | 19 октября 1992 — 28 декабря 2001 | 1-й канал Останкино, Первый канал | Игорь Бушмелев и Елена Шмелёва, с 1993 — Сергей Супонев | Владислав Листьев (1992—1995), Андрей Разбаш (1995—1999), Элла Комарова (1999—2001) | детская программа, телевикторина |

| Человек недели | 23 октября 1992 — 4 марта 1997 | 1-й канал Останкино, ОРТ | Андрей Черкизов, Елена Саркисян | аналитическая программа | |

| L-клуб | 8 февраля 1993 — 29 декабря 1997 | 1-й канал Останкино, с 1 сентября 1993 — РТР | Леонид Ярмольник | Владислав Листьев (1993—1995), Марго Кржижевская | телеигра |

| Академия (Академия полезных советов) | 14 января — 3 сентября 1994 | 1-й канал Останкино | Александр Цекало, Лолита Милявская | Александр Любимов, Иван Демидов | музыкальная программа |

| Телескоп | 14 февраля 1994 — 27 декабря 1997 | 1-й канал Останкино, ОРТ (с 15 августа 1996 — РТР) | Дмитрий Крылов, с 1996 — Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов | тематическая программа (о телевидении) | |

| Час пик | 30 мая 1994 — 26 ноября 1998 | 1-й канал Останкино, ОРТ | Владислав Листьев, Сергей Шатунов, Дмитрий Киселёв, Андрей Разбаш | Владислав Листьев (1994—1995), Андрей Разбаш (1995—1998) | аналитическое ток-шоу |

| Окно в Европу[16] | 1994—1996, 1999 | 1-й канал Останкино, ОРТ[17], ТВ-6 (1999)[18] | Дмитрий Киселёв | публицистическая программа | |

| Пост-музыкальные новости | 20 июня 1994 — 27 сентября 1996 | TV-6 Москва/ТВ-6 Москва | коллектив программы МузОбоз | Иван Демидов, Александр Горожанкин | информационно-музыкальная программа |

| Экслибрис | 23 сентября 1994 — 15 августа 1997 | 1-й канал Останкино, ОРТ | Игорь Кириллов | тематическая программа (о книгах) | |

| Серебряный шар | 29 сентября 1994 — 7 июня 2003 | 1-й канал Останкино, Первый канал | Виталий Вульф | Андрей Разбаш (2001—2003) | авторская документальная программа |

| Акулы пера | 2 января 1995 — 28 декабря 1998 | ТВ-6 | Илья Легостаев | Иван Демидов, Александр Горожанкин | музыкальное ток-шоу |

| Один на один | 2 апреля 1995 — 28 сентября 1997 | ОРТ | Александр Любимов | Дмитрий Кончаловский | аналитическая программа |

| Угадай мелодию | 3 апреля 1995 — 1 июля 1999, 27 октября 2003 — 1 июля 2005 | Первый канал | Валдис Пельш | Юрий Николаев (1995), Андрей Разбаш (1995—1999), Лариса Синельщикова (2003—2005), Александр Любимов (2003—2004) | музыкальная программа, телеигра |

| Скандалы недели (с 7 июля по 1 сентября 2001 — «Скандалы…», с 28 сентября 2001 — «Нравы») | 11 апреля 1995 — 26 октября 2001 | ТВ-6 | Андрей Добров, Сергей Соколов, Пётр Толстой | Иван Демидов, Сергей Кушнерёв | бытовая программа |

| Партийная зона | сентябрь 1995 — 19 июня 1998 | ТВ-6 | Лера Кудрявцева, Отар Кушанашвили | Иван Демидов, Александр Горожанкин | музыкальная программа |

| Диск-канал | сентябрь 1995 — 1998 | ТВ-6 | около 30 ведущих, среди которых были Илья Легостаев, Анфиса Чехова, Айрат Дашков, Роман Скворцов[19], Отар Кушанашвили[20], Николай Табашников[21], Карина Милитонян[22], Евгения Готлиб, Кирилл Немоляев, Николай Семашко[23] и другие | Иван Демидов, Александр Горожанкин | музыкальная программа |

| Территория ТВ-6 | 16 октября 1995 — 15 мая 1999 | ТВ-6 | Александр Политковский | бытовая программа | |

| Сделай шаг | 25 апреля 1996 — 27 декабря 1998 | ТВ-6 | Михаил Кожухов | Иван Демидов, Сергей Кушнерёв | ток-шоу |

| Частный случай | 1 октября 1996 — 1 января 1998 | ТВ-6 | Игорь Воеводин, с марта 1997 — Александр Гордон | Иван Демидов | бытовая программа |

| Как это было | 4 октября 1997 — 15 мая 2002 | ОРТ | Олег Шкловский | Александр Любимов, Андрей Разбаш, Сергей Кушнерёв | документальная программа |

| Эти забавные животные | 4 октября 1997 — 24 декабря 1998 | ОРТ | Светлана Лоншакова, Валдис Пельш, Максим Леонидов (посезонно) | Андрей Разбаш, Сергей Супонев | телеигра |

| Акулы политпера | 20 октября 1997 — 25 декабря 1998 | ТВ-6 | Алексей Говорухин | Иван Демидов | молодёжно-политическая программа |

| Женские истории | 26 ноября 1997 — 9 марта 2001 | ОРТ | Оксана Пушкина, (с 1999 — Татьяна Пушкина) | Сергей Кушнерёв | документальная программа |

| Чердачок Фруттис | 5 декабря 1997 — 4 сентября 1999 | ОРТ, ТВ-6 | Братья Пилоты | Андрей Разбаш | развлекательная программа |

| Жди меня (до 2000 — Ищу тебя) | 14 марта 1998 — настоящее время | РТР (1998), ОРТ/Первый канал (1999—2017), НТВ (2017—н. в.), Интер (2005—н. в.), ОНТ (2009—2017), Первый канал «Евразия» (2011—н. в.), Prime (2010—2017), CCTV (2010), Армения 1 (2012—2013) | Оксана Найчук (1998), Игорь Кваша (1998—2012), Мария Шукшина (1999—2014), Чулпан Хаматова и Александр Домогаров (2005—2006, замена) Михаил Ефремов (2009—2014), Егор Бероев (2014), Александр Галибин и Ксения Алфёрова (2014—2017), Юлия Высоцкая, Сергей Шакуров, Григорий Сергеев (2017—2018), Александр Лазарев и Татьяна Арнтгольц (с 2018) | Андрей Разбаш (ген., 1998—2000), Татьяна Собченко (1998—2000), Сергей Кушнерёв (2000—2014), Юлия Будинайте (2014—2017), Александр Любимов (с 2017) | ток-шоу |

| Завещания XX века | 17 марта 1998 — 9 июня 1999 | Культура | Генрих Боровик | Сергей Кушнерёв | документальная программа |

| Доброе утро, Россия! | 7 сентября — 23 октября 1998 | РТР | Марина Могилевская | Андрей Разбаш | утренний телеканал |

| 1-я студия | 19 — 24 октября 1998 | РТР | Андрей Разбаш | Андрей Разбаш | информационно-аналитическая программа |

| Здесь и сейчас | 30 ноября 1998 — 29 июня 2001 | ОРТ | Александр Любимов | Александр Любимов, Сергей Кушнерёв, Лариса Синельщикова | аналитическая программа, с сентября 1999 — аналитическое приложение к программе «Время» |

| Вечер с Юлием Гусманом | 2 апреля, 6 ноября 1999 (вышло два выпуска) | ОРТ | Юлий Гусман | Андрей Разбаш | развлекательное ток-шоу |

| Угадайка | 20 ноября 1999 — 12 августа 2000 | ОРТ | Валдис Пельш | Андрей Разбаш | музыкальная программа, телеигра |

| Академия собственных Ашибок | 15 — 26 мая 2000 | М1 | Братья Пилоты | Андрей Разбаш | развлекательно-политическая программа |

| Другая жизнь | 30 сентября — 14 октября 2000 | ОРТ | Чулпан Хаматова, Галина Волчек | Сергей Кушнерёв | ток-сериал |

| Времена | 29 октября 2000 — 22 декабря 2007 | ОРТ/Первый канал | Владимир Познер, до 2002 — соведущая Жанна Агалакова | Александр Любимов, Лариса Синельщикова, Татьяна Фонина | аналитическая программа |

| Независимое расследование | 12 июля 2001 — 7 апреля 2003 | ОРТ/Первый канал | Николай Николаев | Олег Вольнов | общественно-политическая программа |

| Сати | 27 сентября 2001 — 10 января 2004 | ОРТ/Первый канал | Сати Спивакова | Лариса Синельщикова, Сергей Кальварский | документальная программа |

| Последний герой | 17 ноября 2001 — 25 декабря 2004 | ОРТ/Первый канал | Сергей Бодров-младший, Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Александр Домогаров, Владимир Меньшов | Константин Эрнст, Александр Любимов, Сергей Кушнерёв, Лариса Синельщикова | реалити-шоу |

| Крылья | 5 декабря 2001 — 21 августа 2005 | ОРТ/Первый канал | Андрей Разбаш | Андрей Разбаш | программа об авиации |

| Русская рулетка | 2 апреля 2002 — 6 августа 2004 (с перерывами) | ОРТ/Первый канал | Валдис Пельш | Александр Любимов, Александр Роднянский | телеигра |

| Детали. Жизнь подробно (Детали) | 2 сентября — 22 ноября 2002 | СТС | Тина Канделаки | Алексей Востриков | ток-шоу |

| Гарем | 6 сентября — 8 ноября 2002 | СТС, 1+1 | Алёна Свиридова и Алина Кабаева | Андрей Разбаш, Александр Роднянский, Владимир Оселедчик | реалити-шоу |

| Кресло | 7 сентября 2002 — 19 июня 2004 | СТС | Федор Бондарчук | Александр Любимов, Лариса Синельщикова | телеигра |

| Служу Отчизне! | 27 апреля 2003 — настоящее время | Первый канал, с 22 октября 2016 — ОТР | Борис Галкин (2003—2018), Вячеслав Корнеев (2018—2019), Сергей Губанов (с 2019) | Александр Любимов | военно-патриотическая программа |

| Фабрика звёзд | 5 сентября 2003 — 24 декабря 2004 | Первый канал | Яна Чурикова | Лариса Синельщикова, Александр Файфман (1 сезон), Татьяна Фонина (2—6 сезоны), Юрий Аксюта | музыкальная программа, реалити-шоу |

| Цена любви | 5 января 2004 — 27 июля 2005 | ТНТ | Юлианна Шахова | Александр Кессель | криминальная программа |

| 12 негритят | 1 марта — 29 апреля 2004 | ТНТ | Пётр Фадеев (позже — Эдуард Радзюкевич), Дмитрий Харатьян | Сергей Кушнерёв | реалити-шоу |

| Стирка на миллион | 12 апреля — 22 июля 2004 | Первый канал | Леонид Якубович | Лариса Синельщикова, Александр Любимов | телеигра |

| Пан или пропал | 20 сентября 2004 — 5 января 2005 | Первый канал | Николай Фоменко | Лариса Синельщикова, Александр Любимов, Сергей Кальварский | телеигра |

| Прости! | 2 апреля — 21 мая 2005 | Первый канал | Андрей Разбаш | Андрей Разбаш | программа об извинениях со стороны людей, ток-шоу |